はじめに|昔話は“心を育てる物語

昔話の物語は、単なるエンターテイメント以上の価値を持っています。子どもたちが自分自身と登場人物を重ね合わせて”生き方”や”考え方”を内面化する機会となり、物語に登場する様々な感情や行動は、子どもたちの自己肯定感や道徳心、協調性を育てるきっかけとなります。

本記事では、『おむすびころりん』を題材に、ストーリー体験から劇あそび、振り返りの時間まで、子どもたちの主体的な学びを支援する方法を具体的に提案します。

語りから始まる教育の力

絵本の読み聞かせは、言葉と心のキャッチボール。語り手が物語を届けることで、一人ひとりが登場人物の「気持ち」や「悩み」に触れ、自分自身の行動を考え始めます。

例えば「おむすびが転がって穴に落ちる場面」では、「もし自分だったらどうする?」と問いかけることで、子どもの想像力と決断力が育ちます。語り手が表情豊かに語ることで場面の臨場感が高まり、子どもたちが積極的に参加したくなる仕掛けを作ることができます。

現場一筋の語り手として伝えたいこと

何度も保育現場で劇あそびを実践するなかで痛感したのは、絵本・台本・振り返りのすべてに教育者・語り手の細やかな配慮と熱意が必須だということです。子ども自身が「どう演じたいか」「どんな感情でセリフを言うか」を決めるプロセスは、表現力・自己決定力・他者との協力心の向上に直結します。

この記事は、実際の導入からふりかえりまで、誰でも参考にでき、なおかつ一人ひとりの発見が生まれる内容を目指しています。

このシリーズ記事のねらい

本シリーズは、保育の現場や家庭、地域活動まで幅広く活用できる実践アイデアを盛り込みました。レッスンや自由遊びの時間でもアレンジ可能な「劇あそび台本」や、子どもの意欲を刺激する「演出の工夫」「感想の共有方法」など、多角的にまとめました。

子どもの「やってみたい!」という好奇心と達成感を両立できるステップや、保育者・保護者が取り入れやすい演出部分の新提案が特色です。

絵本の読み語りから始める劇あそび

絵本を読むだけでなく、登場人物の気持ちになって会話したり、動きや表情を真似したりすることで、物語を「自分自身の経験」として深く体験できるようになります。

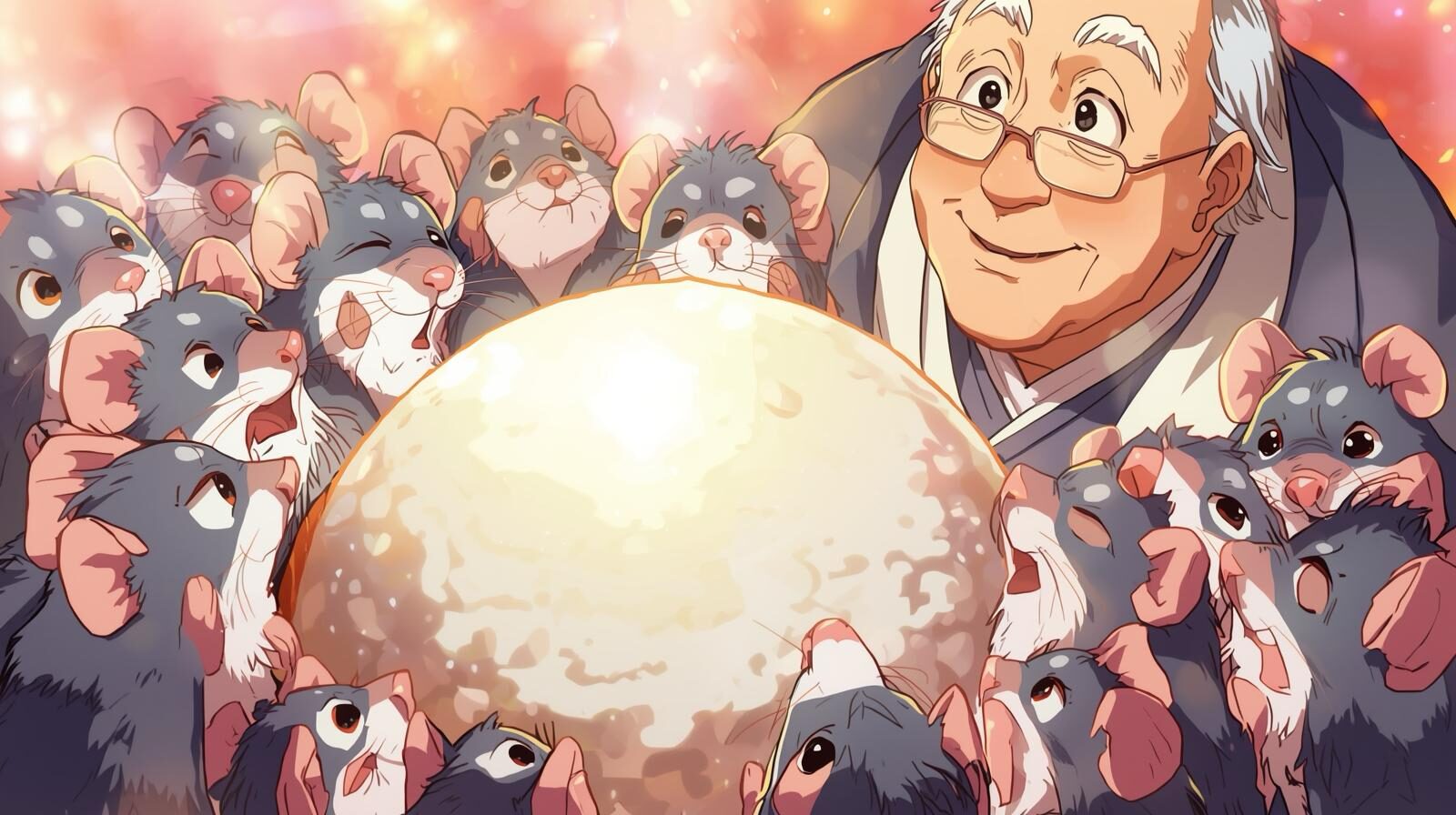

「ねずみたちの餅つき歌」では、歌に合わせて手拍子や踊りを加えることで、子どもたち全員が参加できるリズム遊びに発展させます。おむすびを転がす場面には、実物の小道具を使うことで、五感で感じる印象深い体験となります。

語りの力で物語が“自分ごと”になる

昔話は、ただの娯楽ではありません。絵本の読み聞かせは、言葉と心のキャッチボール。語り手が物語を届けることで、一人ひとりが登場人物の「気持ち」や「悩み」に触れ、自分自身の行動を考え始めます。

例えば「おむすびが転がって穴に落ちる場面」では、「もし自分だったらどうする?」と問いかけることで、子どもの想像力と決断力が育ちます。語り手が表情豊かに語ることで場面の臨場感が高まり、子どもたちが積極的に参加したくなる仕掛けを作ることができます。

語りによって、子どもたちは物語を“自分のこと”として感じ始めます。

語り手の声の表情、間の取り方、登場人物の気持ちを伝える語り口―― それらが、子どもたちの心に届くとき、物語は“生きた体験”になります。

語りの場面では、子どもたちが笑ったり、驚いたり、静かになったりします。 「おむすびが転がった!」「ねずみが歌ってる!」―― その反応こそが、心が動いている証です。

語りのあとに生まれる“問い”が、劇あそびの種になる

語り終えたあと、私は必ずふりかえりの時間をつくります。 「どっちのおじいさんになりたい?」「ねずみはなぜ怒ったの?」―― そんな問いかけに、子どもたちは自分の言葉で答え始めます。

ある子は「ネコの真似はこわいと思った」と言い、 ある子は「ねずみがかわいそうだった」と絵に描きました。 この時間が、劇あそびへの“心の橋”になります。

劇あそびは、ただセリフを覚えて演じるものではありません。 物語を感じ、自分の中に取り込む時間があってこそ、演じる意味が生まれるのです。

ふりかえりの時間が心の土台になる

ふりかえりでは、子どもたちの言葉をそのまま受け止めます。 「悪いおじいさんは、ねずみに嫌われたんだね」 「ぼくは、良いおじいさんになりたい」 そんな言葉が出てくるとき、物語は子どもの中で“生きている”のです。

まとめ|語りは、心を育てる“種まき”

昔話を語ることは、子どもたちの心に“生き方の種”をまくことです。 語りのあとに生まれる問い、感じたことを言葉にする時間、そして劇あそびへとつながる流れ―― それらすべてが、子どもたちの人格と感情を育てる土壌になります。

私は、現場一筋で語り続けてきました。 そして今、次の時代に向けて、私が体験して得た知識を皆さんに差し上げたいと思っています。語りは、心を育てます。 誠実な絵本と、誠実な語りがあれば、子どもたちは必ず感じて、考えて、育っていきます。

おすすめ絵本紹介|『おむすびころりん』を語るために

〜絵本選びは“食材選び”。語り手の責任として〜

絵本選びは“食材選び”――語り手の責任

劇あそびの素材選びは「食材選び」と同等の重要性があります。複数の『おむすびころりん』絵本(例:偕成社、福音館、ポプラ社など)を比較し、場面ごとに登場人物の感情や因果関係が丁寧に表現されているものを選びましょう。

特に「猫の真似」「もぐらになる場面」は台本にも必須要素なので、抜けている絵本は除外します。また、子どもの年齢や個性に合わせて、簡単なイラストや手作り絵本を活用するのもおすすめです。

台本のねらいと特徴|育てたい力と物語の軸

劇あそび台本で育てられる力は多岐にわたります。声や体の使い方を工夫する「表現力」、物語の登場人物それぞれの気持ちを想像し共感する「感情理解」、自分の役割やセリフを選ぶ「自己決定力」、複数人で一つの劇を創りあげる「協働力」、善悪や報いについて考える「倫理的思考」など。

劇を通じて、子ども同士が「助け合い」「感謝」「挑戦」に自発的に向き合う設計です。

〜“演じる”ことは、心を動かす体験〜

劇あそびは“心の体験”になる

劇あそびは、ただセリフを覚えて演じる活動ではありません。 物語を感じ、自分の中に取り込む時間があってこそ、演じる意味が生まれます。

『おむすびころりん』の劇あそびでは、子どもたちは登場人物の気持ちを想像し、 「自分だったらどうする?」と考えながら、心を動かして演じるようになります。ねずみの歌を楽しそうに歌う子 ネコの真似をする場面で、ちょっと照れながらも挑戦する子 もぐらになる結末を演じながら、静かに考える子。それぞれの姿に、物語との対話が生まれています。

劇あそび台本|『おむすびころりん』

【推奨年齢】5歳~小学校低学年

【役数目安】8~15名(調整可/保育者も参加可能)

【上演時間】約15分/語り手・歌・体の動き・小道具あり 【舞台案】山道、穴、動物たちの住処などの背景を手作りして、子どもたちと協力して準備する。

「語り手」は、場面の流れやテンポを調整し、安心して役に入れる案内役となる。

登場人物(調整可能)

-

-

- 語り手(先生または子ども)

- 良いおじいさん

- 悪いおじいさん

- ねずみたち(3〜6人程度)

- ねずみの長(リーダー)

- もぐら(ラストのみ)

- 猫(真似される存在として登場)村人(ふりかえり場面に追加)

-

場面①:山道とおむすび

語り手

山道でお昼の時間、良いおじいさんが風景を眺めながら「今日もいっぱい働いた」と微笑む。包みを開けて「おむすび」を出し、のんびり食べようとした矢先に、手元がすべって「ころころころりん……あ!」と叫ぶ。おむすびは転がりながら穴の奥へ見えなくなってしまい、「おむすびは、どこに行っちゃったんだろう?」と不思議そうに覗き込むおじいさん。

場面②:ねずみのもちつき

穴の中から、元気いっぱいなねずみたちの歌が響き渡る。「ぺったんぺったん!ねずみのもちつき大会のはじまりだよ!」と掛け声と共に、みんなが身振り手振りを交えて餅をつく。

ねずみのリーダーが「おむすびありがとう!おじいさんも一緒にお餅つこう」と誘い、全員手拍子と跳ねる仕草で楽しいリズム遊びに発展する。

場面③:悪いおじいさんとネコの真似

「お宝がほしい」とこっそり様子を見る悪いおじいさん。「どうせなら、猫の真似をして騙しちゃえ!」と考え、「にゃーんにゃーん」と大げさに鳴き声、猫っぽいポーズも混ぜて観客を巻き込む。ねずみたちはびっくりして逃げ、「待て、それは本物の猫じゃない!」とリーダーが気づき、劇的な緊迫感を盛り上げる。

場面④:もぐらになる結末

悪いおじいさんは穴から強制的に外に追い出され、「もう宝物なんていらない……」とつぶやき、一人ぽつんと暗い場所でつまらない気持ちになる。気づけば姿が変わって「もぐら」になっていたことに寂しさを感じ、「仲間と力を合わせることの大切さ」に思いをはせる場面です。

場面⑤:ふりかえりの語り

劇の最後は、子どもたちが一人ずつ今感じたことを自由に語る。「正直に生きるってかっこいい」「おむすびを分け合うのは気持ちがいい」「欲張ると困るんだ」「役を演じて楽しかった」等。保育者や保護者からも感想をもらったり、劇の思い出を記録することで体験がさらに深まる仕組みです

場面⑥:終わりの語りと子どもたちの言葉

劇の最後は、子どもたちが一人ずつ今感じたことを自由に語る。「正直に生きるってかっこいい」「おむすびを分け合うのは気持ちがいい」「欲張ると困るんだ」「役を演じて楽しかった」等。保育者や保護者からも感想をもらったり、劇の思い出を記録することで体験がさらに深まる仕組みです。

〜先生も子どもも、一緒に楽しめる劇あそびのヒント〜

劇あそびは、子どもたちのためだけのものではありません。 先生自身が「やってみたい」「楽しそう」と思えることが、子どもたちの心を動かす第一歩になります。

今の保育現場では、時間も人手も足りず、「わかっているけど、できない」と感じている先生も多いと思います。 でも、自分の声で語り、体で動き、仲間と笑い合う体験は、どんな時代でも“心の根っこ”を育てる力があります。

この演出メモは、そんな先生たちに向けて、「これならできそう」「ちょっとやってみたい」と思っていただけるよう、 現場の感覚で、わかりやすくまとめました。

子どもたちの表情が変わる瞬間を、先生自身の喜びにつなげてほしい―― そんな願いを込めて、ここからご紹介します。

語り手の役割と使い方|劇の流れをやさしくつなぐ“橋渡し役”

語り手がいると、劇がぶれません。 場面の始まりと終わりをつなぎ、子どもたちが安心して演じられます。

- 先生が語っても、子どもが交代で語ってもOK

- 「おむすびは、ころころころりん…ぽとん!」など、語感のある言葉を使うと、物語が立ち上がります

- 語り手は、間(ま)をつくる人。急がず、ゆっくり語ることで、子どもたちの動きが生きてきます

- 先生が語り手になると、子どもたちは安心して動けます。 そして、先生自身も物語の中に入っていけます。

動きの工夫と場面の盛り上げ方|“やってみたい!”を引き出す演出

子どもは、動きがあると自然に集中します。 セリフだけでなく、体を使う場面をしっかりつくることが大事です。

- もちつき歌は、手拍子・太鼓・リズム遊びに展開できます

- おむすびが転がる場面は、布や玉を使って、実際に転がすと盛り上がります

- 猫の真似は、笑いと緊張を生む“山場”。大げさに演じると、観客も引き込まれます

感情を引き出すセリフと演技のヒント|“気持ちがわかる”から演じたくなる

子どもは、気持ちがわかると、自然に演技が深まります。 セリフの前に「どんな気持ちかな?」と問いかけるだけで、演技が変わります。

- 良いおじいさん:やさしさ・驚き・感謝

- 悪いおじいさん:欲張り・ずるさ・後悔

- ねずみたち:元気・警戒・怒り

- もぐら:静けさ・さみしさ・気づき

セリフは、子どもが言いたくなる言葉で。 「こらこら、待て待て〜!」 「ぺったん ぺったん ねずみのもちつき!」 「なんてことするの!追い出せ!」

「ぺったん ぺったん!」と声を合わせて動くだけで、子どもたちは夢中になります。 先生も一緒にやってみると、もっと楽しくなりますよ。

演出・感情・テンポなどの工夫

各場面ごとに「動き」「感情」「セリフ」を増やし、盛り上げ方・テンポづくりまで細かく工夫を追加。「もちつき」の場面は輪唱や太鼓の演奏、実物の小道具を使ったリズム遊びに発展させる。

「猫の真似」は子どもたちからアイデアを集め、いろいろな動物になりきって演技の幅を広げる。「セリフ練習」は感情カードや即興演技で深め、観客も積極的に巻き込みながら舞台全体の活気を上げるよう設計。

まとめ|心を育てる劇あそびへ

劇あそびで大切なのは、役になりきること、自分の気持ちや相手の気持ちを言葉や行動で表現すること、仲間と協力すること、そして一人ひとりが発見を分かち合うことです。

本記事のアイデアを活かして、オリジナルの台本を作ったり、季節ごと・地域ごとに工夫を加えて実践することで、子どもたちにとって「学び」と「成長」の機会が何度でも生まれます。

保育者や保護者が寄り添い、主体性を応援することで、物語は社会や友だちとの関係にも広がっていきます。

コメント