はじめに:語りは“問い”を灯す営み

私が『スイミー』を教室で初めて読んだのは、新任教師として日々試行錯誤していた頃でした。最初は、絵本なんて小さな子ども向けの読み物だろうと思っていました。

しかし実際に読み聞かせてみると、子どもたちは息をひそめてページに引き込まれていきました。

スイミーがひとりぼっちになった瞬間、教室全体の空気が静まり返ったのを今でも覚えています。

ある子は「怖いけど、友だちがいたら頑張れる」と呟きました。その小さな声がきっかけで、私は絵本の力を見直しました。

スイミーを通して、子どもたちは「仲間とどう生きるか」「違う自分をどう受け止めるか」を自然に学んでいきます。

あるとき「もし君がスイミーならどうする?」と尋ねると、しばし沈黙が流れ、やがて一人の子が「怖いけど、友だちがいたら頑張れる」と言いました。

その瞬間、この絵本は単なる物語以上の力を持っていると気づきました。

スイミーを通して得られるのは勇気だけでなく、自分を見つめ、仲間とともに前に進むための“生き方のヒント”なのです。

『スイミー』——ちいさな かしこい さかなの ものがたり

物語の始まりは、広大な海の中。群れで暮らす赤い魚たちの中に、ひとりだけ黒い魚がいました。

それがスイミーです。仲間より少し違う色を持っていた彼は、どこか特別で、誰よりも速く泳ぎまわる好奇心旺盛な子でした。

しかし、ある日突然、大きな魚が現れ、仲間は一瞬で食べられてしまいます。

残されたのはスイミーただ一匹。深い海の孤独に包まれながら彼は旅に出ます。私はこの場面を読むとき、必ず子どもたちに問いかけます。

「君が最後の一匹だったら、どうする?」。ある子は「海に隠れる」と言い、ある子は「泣いちゃう」と答えます。

その答えの一つ一つこそが、スイミーの旅を自分自身に重ねる大切なプロセスなのです。

レオ・レオニ——絵本に命を吹き込んだ芸術家

『スイミー』の作者、レオ・レオニはグラフィックデザイナーとしても名を馳せた芸術家でした。彼の作品はどれも「違い」「孤独」「協働」といった人間の根源的なテーマをやさしい色彩と形で描いています。

彼は、孫に物語を即興で語ったことがきっかけで絵本作家となりました。その姿勢に私は深く共感します。

なぜなら、語りにも即興があり、子どもの表情や沈黙から生まれる“気づきの瞬間”こそが、教育の本質だからです。

『スイミー』は美しい絵だけでなく、静かな哲学を持つ物語なのです。

私が最初にスイミーに触れたとき、切り絵のように美しい魚の群れと海の色彩に心が奪われました。

のちに彼が孫を楽しませるために即興で物語(「あおくんときいろちゃん」)を語ったことがきっかけで絵本作家になったと知り、どこか自分と重なりました。

私もまた、教室や自宅で「即興の語り」を子どもたちに届け、その瞬間の表情や沈黙に何度も驚かされてきたからです。

彼の作品には「違い」「孤独」「協力」が流れ続け、それが時代を超えて心に届きます。

「ちがい」から始まる旅——スイミーの黒い体が語ること

一人で過ごす昼休みは寂しかったけれど、その時間に絵を描いたり本を読んだりすることで、自分の好きなことに没頭する力を得ました。

語りの場でこの体験を話すと、子どもたちは自分の“ちがい”を思い出し、口々に語ります。

「ぼくは走るのが遅いけど絵は得意」「私は背が低いけど歌が好き」。『スイミー』は違いを否定せず、それを強さに変える可能性を見せてくれます。

ひとりでいる時間は、さびしいけれど、 その中でスイミーは、少しずつ「自分らしさ」を見つけていった。

そして、仲間のために何かできるかもしれない——そう思えるようになった。

スイミーの成長は、ひとりの時間から始まったのです。

黒い体のスイミー——“ちがい”と“ひとりの時間”

スイミーは群れの中でただ一匹黒い体をしていました。子どもたちにとっても「自分だけ違う」という経験は身近です。

私自身、小学生のころ転校先でなかなか友達ができず、昼休みをひとりで過ごした時期がありました。

孤独な時間の中で感じた不安や寂しさは、今思えば内省する力を育ててくれたように思います。

語りの場でこの体験を話すと、子どもたちもそれぞれの“ちがい”を語り始めます。

「絵を描くのは好き」「運動は苦手だけど友達を笑わせるのが得意」など、一人ひとりが自分の特性を誇らしげに言葉にします。

スイミーの物語は、違いを恥じるのではなく、それを自分の強みに変える勇気を子どもたちに与えてくれます。

海底での出会い——心を耕す命たち

旅の途中、スイミーが出会うクラゲや海藻、色とりどりの魚たちは、ただの挿絵にとどまりません。

ふわりと漂うクラゲに「気持ちよさそうでも流されちゃうのかな」と語る子がいました。

根を張る海藻を見て「動かなくても強いってことだね」とつぶやいた子もいます。

スイミーの目を通して世界を見ながら、子どもたちは「自由」「根を張ること」「多様な個性」などを考え始めます。

そこに語り手が「君にとって根を張るって何?」と問いかけると、子どもたちは「お母さんが家にいてくれること」「友だちといること」と、自分の生きる場に結びつけて答えるのです。

岩陰の仲間たちへ——「出ておいで」の呼びかけ

やがてスイミーは岩陰に隠れて出てこない仲間たちと出会います。彼は「出ておいで」と呼びかけ、仲間を導きます。

この場面を声に出して読むと、子どもたちの表情が固まります。

「もし君が岩陰に隠れる魚だったら?」と聞くと、「怖くて出られない」という子もいれば、「みんなで行くなら出る」と言う子もいます。

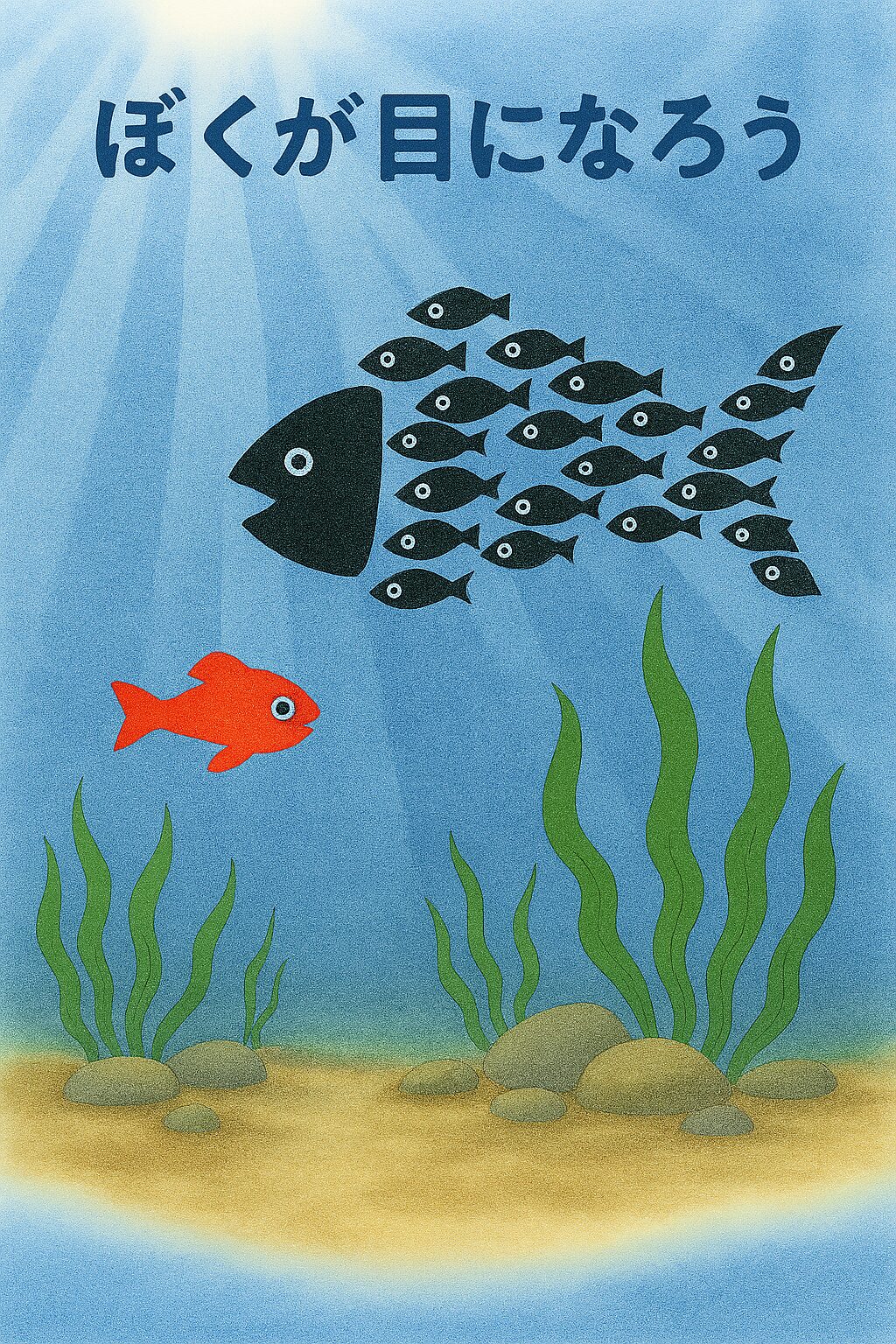

そこでスイミーは「ぼくが目になろう」と宣言し、群れの先頭に立ちます。

私も必ず問いかけます。「君ならどの役割がいい?」。すると「ぼくは尾びれになって行先を押す」「私は胸びれでバランスを取る」と、それぞれが自分の居場所を見つけていくのです。この瞬間、物語は子ども一人ひとりの物語になります。

「君は何になってくれる?」——役割への気づき

スイミーは、仲間と力を合わせる方法を考えました。 それぞれが役割を担い、スイミーは“目”になる。

私は語りの中で、子どもたちに問いかけます。 「君は、何になってくれる?」 「どうしてその役割を選んだの?」

すると、子どもたちは自分の存在と役割に気づき始めます。 「ぼくは尾鰭。みんなを前に進ませたい」 「わたしは胸鰭。バランスをとる役目がいい」 そんな言葉が、自然にこぼれてくるのです。「すご〜い!尾鰭になってくれるのね。

語りは、子どもたちが「自分が仲間の力になれる」と感じる時間。 それは、自己肯定感と他者へのまなざしを育てる営みでもあります。

教室での体験:語りがつなぐ心

私は授業で『スイミー』を読むとき、ただページをめくるだけでは終わらせません。途中で子どもたちに「もし君がスイミーなら、次にどうする?」と問いかけます。

最初は戸惑っていた子も、やがて一人が「隠れてしまうかも」と答えると、次々に手が上がります。

「探しに行く」「泣くと思う」「誰かを助けたい」…。

この瞬間、教室には物語と現実を結ぶ一体感が生まれます。語りの力とは、答えを教えるのではなく、子ども自身の中にある“答えの芽”を見つけさせることだと感じます。

家庭で取り入れる実践ヒント

家庭でも『スイミー』の世界を活かすことができます。 絵本を読み終えたあと、「あなたがスイミーだったらどうした?」と一言聞いてみてください。

そこから自然と対話が生まれます。 家族それぞれの“役割”を魚に例えてみましょう。「お父さんはしっかり泳ぐ尾びれ」「お母さんはバランスをとるひれ」などと話すと、子どもの自己肯定感が高まります。

一日の終わりに「今日のスイミーからの発見」を話し合う習慣をつくるのもおすすめです。小さな気づきが、やがて大きな成長へつながります。

まとめ:語り手として、スイミーの“目”でありたい

『スイミー』を読むたびに、私は語り手として「スイミーの目」になりたいと思います。

それは、子ども一人ひとりの成長を見守りながら、違う意見や感じ方の美しさを伝えることです。

物語の中のスイミーのように、私たち大人もまた“目”となり、子どもたちが安心して泳げる社会を照らす存在でありたい。絵本にはそんな願いを形にする力があります。

コメント