子どもは遊びや学びのなかで、感情や想像力を育てていきます。 その方法の一つが「語り(ストーリーテリング)・人形劇・人間劇」です。

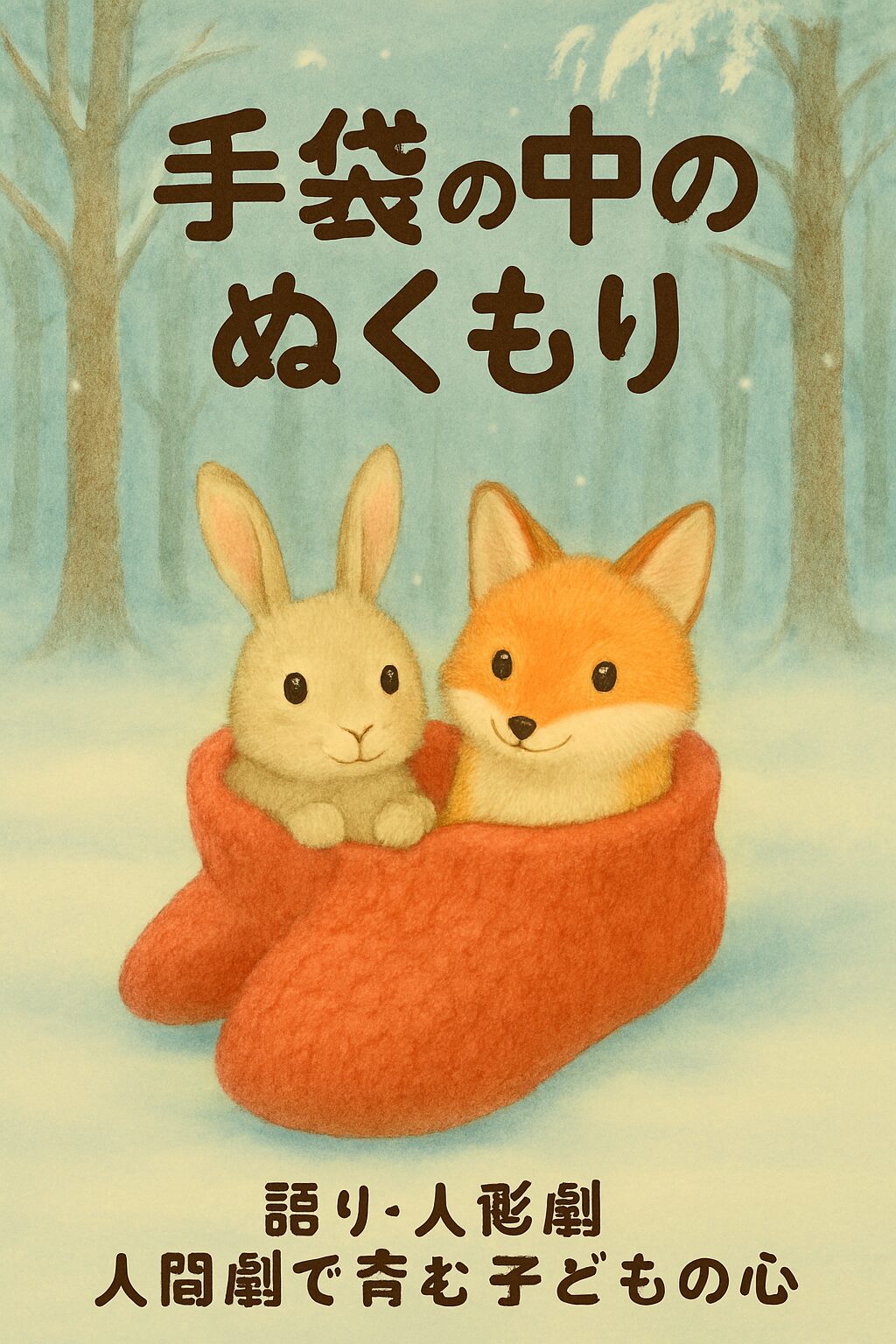

この記事では、ウクライナ民話『てぶくろ』をもとに、【語り → 人形劇 → 人間劇】という三つのステップで、子どもの心がどう育つか、また家庭や保育現場でどんな活用ができるかをご紹介します。

幼児期に絵本や語り、人形劇、人間劇に出会うことでこどもの豊かな感情を育てることができます。良い物語を心の根っこに植えることで子どもの一生の土台を作ることができます。子どもの心の栄養の必須アイテムです。

保育士さんや保護者の皆さんが、日々の関わりの中で語りの力を活かすヒントになれば嬉しいです。

語りの効果 子どもの心を拓く

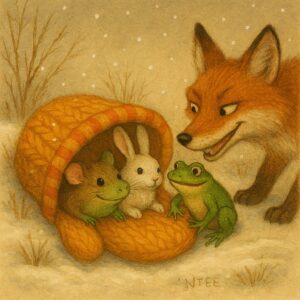

保育園の5歳児クラスにウクライナ民話「てぶくろ」を語りました。

「ここはウクライナ、冬はとっても寒い。風がびゅうびゅう、雪がもかもか降っています。

ある時、おじいさんが歩いてきた手袋を片方落としましたが、気が付かずに行ってしまいました。

そこへ小さなネズミがかけてきて手袋を見つけました。暖かそう、入っちゃおう、ネズミは手袋に入りました。そこへ、ゲコゲコ鳴きながら誰かがやってきました。誰だろう?」

「カエル!」子ども達はカエルの真似をして跳ねてくれます。「あたたかそうだなあ、ぼくも入れて」と語ると「いいよ!」子ども達が答えてくれます。

「カエル!」子ども達はカエルの真似をして跳ねてくれます。「あたたかそうだなあ、ぼくも入れて」と語ると「いいよ!」子ども達が答えてくれます。

「きつねが入れて、と言いました」「ダメ!おまえはずるい。嘘つき」ダメダメコールが部屋中に鳴り響きます。「どうしてダメなの?」子ども達の声を掬い上げながら語り進めます。

子ども言葉を掬い上げることで子ども達は心を拓いてくれます。これぞ語りの効果ですね。

子ども達の反応は鋭い!

狐が登場すると、ある男の子が怒って言いました。

「入れたくない。ずるいから」

その言葉には、彼自身の経験や感情がにじんでいました。 語りは、子どもが自分の価値観を言葉にする場でもあります。

別の子は、狼が現れたときにこう言いました。

「牙を抜きなさいよ、入れてあげるから」

その一言に、周りの子どもたちが「じゃあやさししい狼ならいいね」と応え、物語の中に“共存の条件”が生まれました。 語りは、子どもたちの中にある「もしも」「だったら」「どうする?」を引き出します。

語り終えたあと、一人の女の子が私にそっと言いました。

「先生の声、あったかかった。手袋みたいだった」

その言葉に、私は胸がじんとしました。 語りは、子どもたちの心にぬくもりを届ける“見えない手袋”なのだと、改めて感じた瞬間でした。

語りの時間に見えた子どもの心は、繊細で、力強くて、まっすぐです。 その心に寄り添う語りを、これからも大切に育てていきたいと思います。

手袋、ぼくは貸さない

語りが進むにつれて、ある男の子がぽつりと言った。

「この手袋、ぼくのだったら、誰にも貸さない」

すると隣の女の子がすかさず返す。

「でも、寒いときは貸してあげる。ひとりじゃあったかくないもん」

そのやりとりに、先生がそっと問いかけます。

「じゃあ、貸すときって、どんな気持ちになる?」

少し考えてから、男の子が答えました。

「ちょっとイヤ。でも、ちょっといい気持ちもする」

その言葉に、周りの子どもたちがうなずいた。 語りの中で登場した“手袋”は、いつしか“自分の心”のような存在になっていました。

その日、語り終えたあと、一人の子が私にこう言いました。

「先生の話、ぼくの手袋にちょうど入ったよ」

私はその言葉に、胸が熱くなりました。 語りは、子どもたち一人ひとりの“手袋”にそっと入っていく。 誰かと分かち合うことの葛藤も、ぬくもりも、語りの中で確かに育っていくのです。

語りの力とは何か──『てぶくろ』が開く、心の根っこ

『てぶくろ』を語ると、子どもたちは一気に物語の世界に入り込みます。 でも、ただ聞いているだけではありません。彼らは“自分の価値観”で登場人物を選び、拒み、守ろうとするのです。

狐が「入れて」と言った場面では、ある男の子が叫びました。

「ダメ!狐は嘘つくから、舌抜くぞ!」

その言葉に、場がざわつきました。別の子が「ほんとだ、ずるいもん」とうなずき、物語は“裁判”のような展開に。

子どもたちは、物語の中で「正しさ」や「信頼」を自分なりに判断しているのです。

その一言で、物語の中に“条件付きの共存”が生まれました。 子どもたちは、相手の危険性を見極めながら、関係性を築こうとする。これはまさに、社会的認識と関係スキルの芽生えです。

そして熊が登場すると、全員一致でこう言いました。

「熊は絶対にダメ!てぶくろ、つぶれる!」

この“絶対”という判断には、物理的な想像力と感情的な拒否が混ざっています。 子どもたちは、物語の世界を“自分の現実”として受け止め、守ろうとするのです。語りの中で、子どもたちは自分の心にある「感じる力」「想像する力」「選ぶ力」を使いながら、物語と対話しています。 これはまさに、SEL(社会性と情動の学び)で育てたい力そのものです。

- 自己認識:

- 狐はずるい!」と感じたとき、子どもは自分の中にある“いやだな”という気持ちに気づいています。 それは、自分の感情をちゃんと見つめる力です。

・社会的認識:

- 「牙を抜いてるなら、入れてもいいよ」と言った子は、相手の立場や気持ちを考えています。 怖い存在でも、変わろうとしているなら受け入れようとする――それが“思いやり”の芽です。

- 責任ある意思決定

- 熊はダメ!つぶれちゃう!」と判断した子は、自分の考えをはっきり言葉にしています。 誰かの意見に流されず、自分で選び、決める力が育っています。

語りは、子どもに「自分の心で考える場」を与えます。 そして、語り手が本気で語れば、子どもも本気で応えてくれる。

その瞬間、言葉は“ぬくもり”となって、子どもの心の根っこに届くのです。

人形劇への展開 人形劇の効果

人形劇はおもしろい、とにかくおもしろい!子どもを惹きつける。食いつきが良い。難しい物語でも人形劇にすると子ども達は身を乗り出し、「逃げろ!」「がんばれ」「良くやった」など物語の世界に入り込んできます。

人形劇は物語を“見える形”にすることでわかりやすくなる。

語りは言葉だけで物語を想像するのですが、人形劇では人形達が動き、喋ります。

だから、子どもの気持ちにスッと無理なく入ってきます。幼児も小学校高学年の子どもにもとてもわかりやすいのが人形劇の優れたところです。

登場人物の動きや関係性を目で理解できる。

登場人物が一人や二人の場合は関係性がわかるのですが、4、5人に増えてくると誰と誰がどんな関係かわからなくなる時があるのですが、人形達が目の前で動いて喋ってくれるので関係性が納得、理解できるのです。

子ども自身が人形を動かし「自分で語る」体験になる

普段は自分の言葉で言わない子が人形を手にはめると別人のように生き生きと話す子がいます。これは嬉しいびっくりです!

「ウサギはすばやく入ったね」 「クマは大きいから、みんなが押されちゃった」

人形劇は、語りの世界を“見える化”することで、子どもたちが登場人物の気持ちや関係性に気づくきっかけになります。

保育士さんが少し手を添えるだけで、子どもたちは自分の言葉で物語を語り直し、遊びの中で深めていきます。

ヒント: 家庭や保育園でできること。

人形:①カラー軍手にマジックで目や鼻を書いて手にはめる。

②カラーフェルトをウサギやネズミの形に切り木工ボンドで貼り合わせる。

③100均ショップで売っている人形を手にはめる。

④靴下を手にはめて動かす。クマにはお父さんの冬の靴下がいいかもしれないですね。

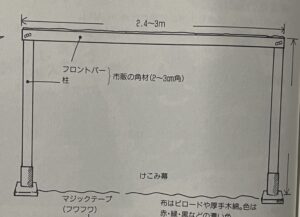

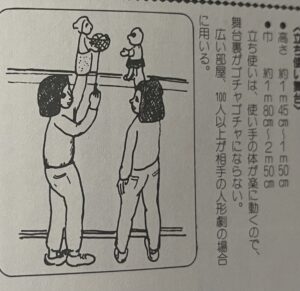

舞台:高さ 子どもの身長に合わせる。人形をはめた手がバー(横木)の上に出る高さ。身長差がある場合は低い子に合わせる。バー(横木)は物干し竿で代用できる。バーに黒布をかけて俳優の姿を隠す。

人形劇舞台

人形劇舞台

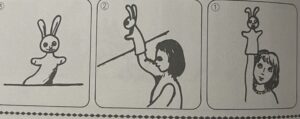

人形に手を入れる

親指、小指を手袋に入れる→人形の両手

立ち使い 立って人形劇をする

人間劇の効果 内に潜む力が出てくる

人間劇に取り組む中で、子どもたちは驚くほどの変化を見せます。ふだんは声が小さくて遠慮がちだった子が、舞台の上では大きな声でセリフを言い切り、終わったあとに「もっとやりたい!」と笑顔を見せる。

恥ずかしがり屋だった子が、役になりきることで堂々と動き、仲間とアイコンタクトを交わしながら演じる姿に、保育者も思わず目を見張ります。

また、普段は目立たない子が、物語の中で感情豊かに表現し、「あの子、こんなふうに感じていたんだ」と周囲が気づく場面もあります。

セリフを覚え、動きを考え、仲間とタイミングを合わせる中で、子どもたちは自分の力を信じ始めます。人間劇は、子どもの“内にある力”を引き出し、心に灯をともす体験です。

人間劇(ごっこ遊び)の効果

人間劇は、子どもが自分の体と心を使って物語の世界を生きる遊びです。保育の中で取り入れることで、次のような具体的な効果が見られます。

自信が育つ

セリフを言う、動きを覚える、みんなの前で演じる――その一つひとつが「できた!」という達成感につながり、子どもは自分に自信を持ち始めます。

協力する力が育つ

役を分け合い、順番を守り、相手の動きに合わせることで、自然と協力する姿勢が身につきます。「○○ちゃんが言ったら、ぼくが動くんだよね」と、関係性の中で動く力が育ちます。

想像力・表現力が広がる

「お母さん役だから、赤ちゃんを寝かせてあげよう」「おばけになったら、こうやって出てくる!」など、子ども自身が考え、工夫しながら演じることで、豊かな表現が生まれます。

どんな手順で始めるの?

(ごっこ遊び)からやるといいですね。いきなり台本読みからスタートすると尻込みする子もいますからね。

子ども達に語りかけます。「うさぎになりたい人はだあれ?」「くまは?」「誰か、手袋、やってくれないかな?」人気のうさぎ役が4人いれば4匹のうさぎでかまいません。

次は即興でセリフを言ってみる。「入れて」「どうぞ」「もっと中に入って」「きついよ」実際に体を動かし、セリフらしきものを言ってみる、ごっこ遊びがおすすめです。

保育現場では動物の耳やしっぽをつけ、家庭なら“役を決めて声を出す”だけでも十分です。

さらに、子どもたち自身が動物になりきって演じる人間劇へ。 しっぽや耳をつけて、手袋の中に入る役を演じると、子どもたちは自然と「どうしたらみんなが気持ちよく入れるか?」を考え始めます。

感情・行動・対話がつながる体験ができる

人間劇は、子どもが物語の登場人物になりきって演じる中で、「感じる」「動く」「話す」が自然につながる遊びです。

たとえば、泣いている子の役を演じるとき、「どうして泣いているの?」「だれか助けてくれるかな?」と、子ども自身が感情を想像し、言葉にしていきます。

そこに、体の動きや表情が加わることで、気持ちと行動が結びつき、対話が生まれます。

語りの三段活用:心の育ちを支える流れ

語り → 人形劇 → 人間劇の流れは、子どもたちの心の育ちを段階的に支える方法です。

| ステップ | 子どもの育ち | 保育・家庭でできること |

|---|---|---|

| 語り | 感情の認識・想像力 | ゆっくり語り、問いかけを添える |

| 人形劇 | 関係性の理解 | 簡単な人形で再現・遊びに取り入れる |

| 人間劇 | 行動の選択・対話力 | 子どもが演じる場をつくる・見守る |

▶︎ポイント:段階的に深まる心の育ちを、無理なく支える方法

語りの力とは:心に灯をともす時間

語りの時間は、子どもたちの心にそっと火を灯すような、大切なひとときです。

物語を聞きながら、子どもは「この子はどうして泣いているの?」「ぼくだったらこうするかも」と、自分の気持ちを動かし始めます。

語り手が問いかけたり、子どもの言葉を受け止めたり、すぐに答えを出さずに余白を残すことで、子ども自身の中に「気づき」が生まれます。

それは、誰かに教えられるのではなく、自分の心で感じて、自分の言葉で考える時間です。

語りの中で育つのは、

- 人の気持ちを想像する力

- 自分の思いを言葉にする力

- 人とつながる安心感

目には見えないけれど、確かに心の中に灯る小さなあかり。 その灯りが、子どもたちのこれからの人間関係や感情の育ちを、やさしく照らしてくれます。

保育士さんや保護者の皆さんが、日々の関わりの中で語りの力を活かすことで、子どもたちの内面に静かに届く関わりが生まれます。

▶︎ポイント:語りは、子どもの内面に静かに届く力を持っている

まとめ:語りから広がる「心の成長」

語りは、子どもの心に働きかける最もシンプルで、最も深い営みです。 物語を耳で聴き、心で感じることで、子どもは自然に感情を動かし、想像の世界を広げていきます。

語り手が問いかけ、受け止め、余白を残すことで、子ども自身の気づきが芽吹き、自分の言葉で考える力が育ちます。

この「語り」から始まり、人形劇で関係性を感じ、人間劇で行動と対話を体験する―― 三つのステップを通して、子どもは自己理解・共感・協力といった、人として大切な力を、遊びの中で自然に身につけていきます。

特別な道具や準備は必要ありません。 語りは、家庭でも保育現場でも、子どもと心を通わせる時間をつくることができます。 大人の声とまなざしがあれば、そこに物語が生まれ、子どもの心に灯がともります。

語りは、子どもの心の根っこを育てる、確かな力です。1日5分の語りや簡単な人形遊びから始めるだけで、子どもの心の成長を支えられます。

人形劇→人間劇に進まなくても大丈夫です。

ひとつだけでいいからやってみせんか。大丈夫です。ひとつだけでいいからやってみませんか。全力で応援します。

コメント