昔話『三びきのこぶた』は、子どもの心を動かす“生きた教材”です。 ページを読んで聞かせるだけでなく、語るように声で伝えると、子どもたちは物語の世界に自然と引き込まれます。

登場人物の気持ちを想像し、自分に置き換えて考え、行動を予測する。──それこそが「心を育てる学び」の始まりです。 保育室でも家庭でも、昔話は子どもたちの“内なる成長”を支える最高の教材になります。

語りを聞くことを一歩すすめて劇遊びにする。本記事では、幼稚園や保育園の実践例、さらに家庭で親子一緒にできる応用方法まで紹介します。

「読み聞かせをしたその先」にある子どもの心の動きを、一緒に見ていきましょう。

幼稚園での実践例|物語を聴く子どもたちの“感情の動き”

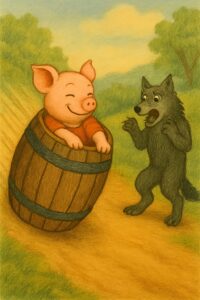

ある春、私は園のホールで『三びきのこぶた』を語りました。 お母さんぶたが「もう大きくなったから自分の家を建てなさい」と言うと、子どもたちは一斉に反応します。

「ぼくもママの家を出るの?」「こわいけどやってみたい!」──まるで自分の話のように受け止めるのです。 昔話の語りは、子どもに“自立の第一歩”を感じさせてくれます。

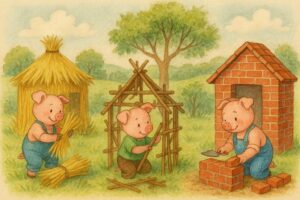

家づくり=心の成長のメタファー

三匹のこぶたの家づくりは、単なる建築作業ではありません。 簡単にできる藁の家、少し頑丈な木の家、そして完成まで時間がかかるレンガの家。

これらはそれぞれ、人生のステップを象徴しています。 子どもたちは自分の段階をこぶたに重ね、「ぼくはまだ藁の家」「次はレンガの家にしたい」と語ります。 彼らの中で、成長の意識が自然に芽を出していくのです。

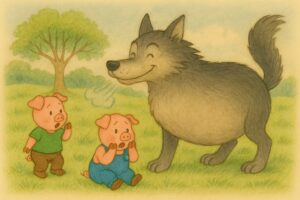

オオカミ=人生に現れる“試練の先生”

オオカミの登場で、物語は一気に緊張します。

「こわい!」「逃げろ!」と叫ぶ中で、子どもたちは自分の中の“恐れ”と対話しています。

オオカミは悪者ではなく、困難・挑戦・恐怖の象徴。 語りを通して子どもたちは、怖さと向き合う方法を見つけていきます。

その体験は、将来“困難に立ち向かう心の準備”になります。

「三びきのこぶた」は成長の寓話──人生の段階を描く物語

この物語は、兄弟の冒険談ではなく“一人の成長記録”とも読めます。

最初のこぶたは無防備な子ども期。短時間で作った家は、すぐ崩れます。

二番目のこぶたは挑戦を始める青年期。頑張るが、まだ準備不足。

三番目のこぶたは自立した大人期。計画と努力で、試練を乗り越えます。 そしてオオカミは“何度でもやってくる壁”。

物語を通じ、子どもたちは「成長とは自分を築くこと」だと体で学んでいきます。

正調「三びきのこぶた」は、一番目、二番目の二匹は、オオカミに食べられてしまう。

最後のこぶただけが、知恵と準備で試練を乗り越え、生き残るのです。

ある日、語りのあとに年長の男の子がこう言いました。 「ぼく、まだわらの家かもしれない。でも、レンガの家にしたい。」

その言葉に、私は胸が熱くなりました。 子どもは、物語の中で自分を見つけ、自分の未来を思い描いていたのです。

わらの家は、守られたい子ども期。

木の家は、挑戦する青年期。

レンガの家は、備えて立ち向かう大人期。

そして、オオカミは人生に何度も現れる“試練”の象徴です。

語りの力は、子どもたちの心に静かに届きます。 劇あそびに広げると、子どもたちはこぶたになりきり、オオカミに向き合い、 「逃げる」「守る」「立ち向かう」という感情と行動を、自分のものとして体験し始めます。

昔話は、子どもたちの心の奥にある“育ちの段階”を映し出してくれる鏡です。 そして語りは、その心に働きかける力を持っています。

私は、語りの現場で何度も見てきました。 物語を通して、子どもが自分の力に気づき、「今の自分はどのこぶただろう?」と問い始める瞬間を。

『三びきのこぶた』は、子どもたちが人生の試練に向き合うための、 大切な“心の予習”なのです。

だからこそ、私はこれからも語り続けます。 子どもたちの心に、“見えない花”が咲くその瞬間を信じて。

『三びきのこぶた』は子どもの成長を描いた教育的寓話

「三びきのこぶたって、兄弟が助け合うお話でしょ?」 そう言われることがよくあります。

けれど、語りの現場で何度もこの物語を届けてきた私は、子どもたちの反応を通して、まったく違う“本質”に気づかされてきました。

ある保育園で語ったときのこと。 わらの家が吹き飛ばされ、こぶたがオオカミに飲み込まれる場面で、年少の子がぽつりと「かわいそう。こぶた、小さいから仕方ないよ。ぼくだって・・・」とつぶやきました。

ぼくだって・・・の後に続く言葉を待ちましたがその子は何も言ってくれませんでした。子ども達も担任の先生も黙ってその子を見つめました。

私はその子の前に座り言葉を待ちましたが黙って私を見つめるだけです。10秒くらいしてからそっと話しかけました。

「〇〇君、大きくなったらオオカミにに負けないのよね?」「うん!大きくなったら負けない!」「すごい!かっこいい!」

担任の先生がその子をギュッと抱きしめました。

ぼくも、わたしも!顔を合わせて笑顔が広がり、温かい空気がさざなみのように広がり、物語の“深さ”に自然と入り込んでいったのです。

この昔話は、三匹のこぶたという“兄弟”の物語ではなく、一人の人間の成長段階を描いた寓話です。

わらの家は、守られたい子ども期。 木の家は、挑戦する青年期。 レンガの家は、備えて立ち向かう大人期。

そして、オオカミは人生に何度も現れる“試練”の象徴です。

語りながら、子どもたちの表情が変わっていくのを何度も見てきました。

「逃げるしかなかったこぶた」(藁のこぶた)

「工夫したけど負けたこぶた」(木の枝のこぶた)

「しっかり準備して勝ったこぶた」(レンガのこぶた)

それぞれの姿に、自分を重ねているのです。

昔話は、子どもたちの心の奥にある“育ちの段階”をそっと映し出してくれます。

そして語りは、その心に働きかける力を持っています。

この物語を語るたびに、私は思います。

「三びきのこぶた」は、子どもたちが自分の人生を予習するための、大切な“心の教材”なのだと。

三匹の家づくりが象徴する、子どもの成長段階とは?

「先生、三匹のこぶたって、どうして家の素材が違うんですか?」 「それぞれの家に、どんな意味があるんでしょう?」

現場で語り終えたあと、先生方からよくいただく質問です。

実はこの“家づくり”こそが、物語の核心です。 三匹のこぶたは、兄弟ではなく、一人の人間の成長段階を象徴している―― それが昔話本来の読み方なのです。

【第1段階|わらの家=子ども期

最初のこぶたは、わらで家を建てます。 すぐできるけれど、すぐ壊れる。 これは、まだ守られたい年齢の象徴です。

🔹この時期の子どもは…

- 衝動的で、思いつきで動く

- 自分で守る力はまだ育っていない

- 試練(オオカミ)に出会うと、逃げることもできず飲み込まれてしまう

語りの中で、子どもたちは「こぶた、かわいそう…」と感じながら、 自分の“弱さ”や“守られたい気持ち”に気づいていきます。

【第2段階|木の家=青年期】

二番目のこぶたは、木の枝で家を建てます。 少し工夫し、藁よりは丈夫。でも、まだ不十分。

🔹この時期の子どもは…

- 自分なりに考え、挑戦し始める

- でも、準備や見通しが甘く、失敗することも多い

- 試練に向き合うが、乗り越える力はまだ足りない

語りのあと、子どもたちは「がんばったけど負けちゃったね」と言います。

それは、挑戦することの大切さと、失敗の意味を感じ取っている証です。

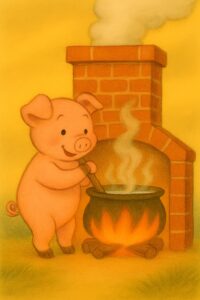

【第3段階|レンガの家=大人期】

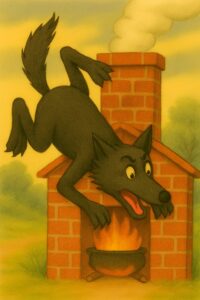

最後のこぶたは、時間をかけてレンガで家を建てます。 オオカミが何度吹いても壊れず、煙突から侵入しようとすると、火を焚いて鍋を用意。

こぶたは、試練に勝ち、安心して暮らします。

🔹この時期の子ども(または大人)は…

- 見通しを持ち、準備し、工夫する

- 試練に真正面から向き合い、乗り越える力を備えている

- 自分の力で安心をつくり出す

語りの最後に、子どもたちは「こぶた、すごい!」と笑顔になります。

それは、自分も“乗り越えられる存在”だと感じた瞬間です。

オオカミ=人生に現れる“試練の先生”

語りの現場で『三びきのこぶた』を語ると、子どもたちは必ずオオカミに反応します。

「こわい!」「来ないで!」「こぶた、逃げて!」

その声には、ただの怖がりではない、“自分の中の試練”に触れた瞬間の揺らぎがあります。

何度も語ってきたこの物語の中で、オオカミは単なる悪役ではなく、人生に何度も現れる“試練”の象徴だと、子どもたちが教えてくれました。

ある保育園でのこと。 わらの家が吹き飛ばされる場面で、年中の男の子が小さな声で言いました。

「ぼくも、こわいことある。おこられると、オオカミみたいになる。」 その言葉に、私ははっとしました。

子どもは、物語の中で“自分の試練”を見つけていたのです。

オオカミは、突然やってくる困難や恐れの象徴です。 逃げるしかなかったこぶた。 工夫したけれど負けてしまったこぶた。 そして、準備して立ち向かったこぶた。

それぞれの姿に、子どもたちは自分を重ねていきます。

語りのあとに劇あそびへと広げると、子どもたちはオオカミ役をやりたがることもあります。

「ふーっ!」と吹いてみることで、試練の側に立ってみる。 それは、怖さを“自分の手で扱えるもの”に変える第一歩です。

昔話は、心の奥にある感情をそっと引き出してくれます。 語りは、その感情に名前をつけ、安心して向き合える場をつくってくれます。

『三びきのこぶた』のオオカミは、子どもたちにこう語りかけているのかもしれません。

「試練は、必ずやってくる。でも、君には乗り越える力があるよ。」

私は、語りの力を信じています。

そして、子どもたちが自分の“オオカミ”に向き合い、 少しずつ、レンガの家を築いていく姿を、これからも見守っていきたいと思っています

- 幼稚園での実践例|物語を聴く子どもたちの“感情の動き”

- 家づくり=心の成長のメタファー

- オオカミ=人生に現れる“試練の先生”

- 「三びきのこぶた」は成長の寓話──人生の段階を描く物語

- 正調「三びきのこぶた」は、一番目、二番目の二匹は、オオカミに食べられてしまう。

- 最後のこぶただけが、知恵と準備で試練を乗り越え、生き残るのです。

- 『三びきのこぶた』は子どもの成長を描いた教育的寓話

- 三匹の家づくりが象徴する、子どもの成長段階とは?

- オオカミ=人生に現れる“試練の先生”

- 語りから人間劇へ──子どもの心を育てる実践方法

- 結末の意味|残酷ではなく“悪への勝利”

- 『三びきのこぶた」即興でできる台本 ご自由にお使いください。(アレンジも可)

- 結末の捉え方|「怖い」ではなく「乗り越えた安心感」に変える

- 語りから劇遊びへ――気楽に、でも確かな力を育てる時間

- まとめ 昔話がくれる“心の学び”の時

語りから人間劇へ──子どもの心を育てる実践方法

昔話の語りが子どもの心を開く──三びきのこぶたを語る意味

わらの家が吹き飛ばされる場面では、年少の子が私の袖を握りながら「こぶた、かわいそう…」とつぶやきました。

その瞬間、子どもは物語の中で自分の感情と出会っていたのです。

昔話の語りには、子どもの心を開く力があります。 安心して聞ける語りの時間は、子どもが自分の気持ちを見つける場。

そして、物語の登場人物に自分を重ねることで、心の成長が始まります。

昔話を教育に活かす──家庭でもできる心の育て方

一般的な絵本では三匹が仲良く助け合うかたちが描かれることもありますが、昔話本来の姿は異なります。初めの二匹は試練に飲み込まれ、最後のこぶただけが知恵を使って生き残ります。

これは血縁の兄弟というより、「人の成長段階」を象徴する寓話なのです。未熟さから工夫、そして覚悟へと進むプロセスを、三匹の家づくりがシンボル的に表しています。

最初のこぶたは、わらで家を建てます。 軽くてすぐできるけれど、オオカミが「ふーっ!」と吹くと、あっという間に壊れてしまいます。

こぶたは逃げることもできず、オオカミに食べられてしまいます。1段階目が終わったということです。

オオカミ=人生の試練

オオカミは、人生に何度も現れる“困難”や“恐れ”の象徴です。 逃げるだけではなく、どう向き合うかが、成長の鍵になります。

- 子ども期:試練に飲み込まれる

- 青年期:試練に挑むが、まだ不十分

- 大人期:試練を見据え、準備し、乗り越える

| 成長段階 | 試練への反応 | 教育的意味 |

|---|---|---|

| 子ども期 | 飲み込まれる | 守られる存在 |

| 青年期 | 挑むが敗れる | 試行錯誤の時期 |

| 大人期 | 乗り越える | 自立と責任 |

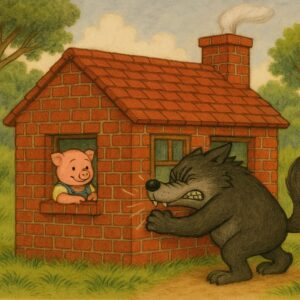

結末の意味|残酷ではなく“悪への勝利”

『三びきのこぶた』の結末で、こぶたがオオカミを鍋で煮て食べる場面は、単なる「けじめ」ではありません。

これは、オオカミに象徴される“悪”――暴力、理不尽、恐怖――に対して、こぶたが知恵と準備で打ち勝つことを表しています。

こぶたは力で戦ったのではなく、冷静に状況を見極め、工夫を重ねて、試練を乗り越えました。

その結果として、オオカミは退けられ、こぶたは安心して暮らせるようになります。

この描写は、子どもたちに「困難に立ち向かう力は育てられる」「悪には勝てる」という希望を伝えるものです。

そして、語り手の工夫によって、結末は怖さではなく達成感と安心感として受け止められます。

たとえば、こう語ることができます。

「こぶたは、しっかり準備していたから、もうオオカミに困らなくなったんだよ」 「それから、安心して暮らしました」

物語の終わりは、恐怖の終息と平和の始まり。 それは、子どもたちの心に「自分にも乗り越える力がある」と伝える、大切なメッセージなのです。

劇あそび実践法|語りの世界を“自分の手”で再現する

語りのあと、「ぼくがレンガの家つくる!」「オオカミやりたい!」と声が上がったら、それが最高の合図です。

身近な材料──紙皿や段ボール、フェルト──を使い、手づくり人形で即興劇を始めます。

子どもたちは、笑いながら台詞を考え、倒れ、逃げ、立ち向かう。 そのプロセスにこそ、共感・協力・自己表現の力が育ちます。

劇は完成をめざすものではなく、“心を動かす遊び”として楽しむのがコツです。

『三びきのこぶた」即興でできる台本 ご自由にお使いください。(アレンジも可)

お母さん、三びきのこぶたを家から出す

語り:むかしむかし、お母さんぶたが三びきの子豚を育てていました。あるの日のこと、お母さんはこぶた達に言いました。

お母さん「お前たちも大きくなったから家を出て自分で暮らしていきなさい」

こぶた達「はーい、お母さん。行ってきます」

お母さん「気をつけてね」

こぶた達「はーい、お母さんも気をつけてね.僕たちは大丈夫だから」

語り「三びきのこぶたは元気よくお母さんの家を出て行きました」

三びきのこぶた、それぞれの家を建てる

一番目のこぶた「ぼくは藁で家を作る。簡単で楽ちん」

二番目のこぶた「わらより木の枝の方が丈夫だよ。どうだ、ぼくの家は立派だろう?」

三番目のこぶた「わらや木の枝もいいけれど、ぼくはレンガで家を作る。レンガは重い。時間もかかる。きっと丈夫な家になる。嵐が来ても火事があっても絶対、大丈夫だよ」

オオカミがやってくる

オオカミ「フンフン、うまそうなこぶたの匂いがする。わしは腹ペコだ。(藁の家に近づく。甘い声で)おーい、こぶたちゃん、遊ぼ。出ておいで」

一番目のこぶたはどうなる?わらの家 → 吹き飛ばされる

こぶた「いやだよ、お前、オオカミだろ。出ないよ」

オオカミ「なにを!生意気な。おまえなんかひと吹きさ。ふう、ふう、ふう」

藁の家を飛ばす。こぶた、転がり出る。オオカミはぱくりと飲み込む。こぶたはオオカミ役の陰に隠れる。なるべく人目につかないようにして退場する。

オオカミ「うまかった。次はおまえだ。こぶたちゃん、りっぱなな藁の家に住んでいるね。出ておいで、俺と一緒に遊ぼう」

オオカミ「うまかった。次はおまえだ。こぶたちゃん、りっぱなな藁の家に住んでいるね。出ておいで、俺と一緒に遊ぼう」

二番目のこぶた 木の家 → 吹き飛ばされる

こぶた「いやだよ、出ないよ」

オオカミ「なにを生意気な!こうだぞ。フウフウのフウッ」

オオカミに飲み込まれる

オオカミ「ああ、うまかった。こぶたを2匹、食っちまった。一眠りしよう。だが、もっと食いたい。レンガのこぶたを食っちまおう」

レンガの家→オオカミが何度吹いても倒れない。

オオカミ「こぶたちゃん、れんがのこぶたちゃん、出ておいで。遊ぼうよ」

こぶた「いやだよ。出て行ったらぼくを食べるだろう?行かないよ」

オオカミ「なにを生意気な!今に見てろ」オオカミはレンガの家を吹き飛ばそうとして力いっぱい吹く。

レンガの家はびくともしない。オオカミは悔しい。

オオカミはレンガの家に体当たりをする。その度に跳ね返される、「痛い、痛い、いてて」とうずくまる。

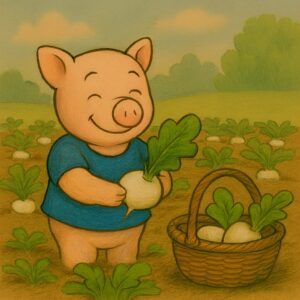

オオカミの誘い ①「蕪を取りに行こう」

オオカミ「おはよう、こぶたくん。蕪を取りに行かないかい。甘い蕪ができているんだ。明日の朝、6時に迎えにくるよ」

こぶた「うん、いいよ。オオカミさん、明日の朝、6時だね」

オオカミ「約束だよ、じゃあな」

こぶた「オオカミが6時に来るなら、ぼくは5時に行こう」

こぶたは1時間早く行って蕪を取って帰る ♠頭、いいね

こぶた「わあ、甘そうな大きな蕪がとれた!1時間前に来てよかった!うふふ、ぼくって頭がいいね」

オオカミ、悔しがる。 「ヤラレタ・・・」

オオカミ「おはよう、こぶたくん。蕪、とりに行こうぜ」

こぶた「おはよう、オオカミさん。もう取ってきたよ。おいしそうな蕪、いっぱいだよ」

オオカミ「う、ぬぬぬ。悔しい、ヤラレタ」

オオカミの誘い②「りんごを取りに行こう」

オオカミ「こぶたくん、りんごが赤くなっているよ。明日の朝、5時に迎えにくるから一緒に行こう」

こぶた「明日の朝5時だね。(独白)じゃ、ぼくは4時に行こう。いつも1時間前さ」

こぶたはまた早く出発し、木に登ってりんごを取る

こぶた「うわあ、真っ赤にうれている、おいしそう。オオカミが来る前に取ってしまおう。」

オオカミが来た。りんごを投げて気をそらす。咄嗟の判断がすごい!

オオカミの誘い③「祭りに行こう」

こぶた「祭りはいいな。樽を買っておこう。樽でチーズを作ろうか。葡萄酒を作るのもいいな」。「おじさん、樽を売ってください」

こぶたは先に祭りへ行き、樽を買う

帰り道でオオカミが現れる。こぶたの機転が試される。

こぶた「あ、オオカミだ。樽に隠れよう」「そうだ、オオカミめがけて転がってみよう。この道は坂になっている。よーし、行くぞ!」

こぶたの知恵が炸裂!

こぶたの知恵が炸裂!

オオカミ「ひえっ、樽がゴロゴロ転がってくるぞ!樽おばけだ。助けてくれ〜」

レンガの家での攻防

オオカミが何度吹いても壊れない。窓から侵入しようとする。

オオカミ「こぶため、家の中に入ったな。もう逃さんぞ。食ってやる」オオカミはレンガの家を吹いたり体当たりしたがびくともしないのでかんかんに怒った。

オオカミ「どこかに入れる所はないか。煙突だ!」オオカミは煙突に頭から入った。

こぶたは火を焚き、大鍋を用意。

こぶた「大鍋に水を入れて、沸かしておこう。美味しい料理を作りたいからね」

- オオカミが煙突から落ちてきて、鍋でぐつぐつ煮られる

この場面は人間劇でリアルに表現するのは避けましょう。なぜなら、オオカミは「悪の象徴」として語られているからです。語りで終わるのが望ましいです。

人形劇ならオオカミ人形を鍋に入れて蓋をする動きにすると意図することが伝わります。

最終場面|鍋で煮て食べる

🔹テーマ:完全勝利・安心・終息を表す。 リアルなオオカミを表現するのは良くないので気をつけましょう。

この場面もリアルな人間劇で表現するのは避けたいですね。どうするかというと語りにすれば生々しい感じがしないで真意が伝わります。人形劇なら大丈夫です。

お考えくださいね。

結末の捉え方|「怖い」ではなく「乗り越えた安心感」に変える

『三びきのこぶた』の結末で、オオカミが退場する場面は、恐怖ではなく成長の象徴です。 語り方を少し変えるだけで印象が変わります。

「こぶたは、もう困らなくなったんだよ」という語り口にすると、安心の物語になります。

子どもたちが笑顔で「こぶたが勝った!」と喜ぶとき、それは“自分も強くなれる”と気づいた瞬間なのです。

語りから劇遊びへ――気楽に、でも確かな力を育てる時間

昔話を語ると、必ず子どもたちの目が輝きます。 そして、その物語を身体で遊び始めると、心が動き出します。

まとめ 昔話がくれる“心の学び”の時

昔話は、単なる昔の物語ではありません。 それは、子どもが生き方を試す“心のシミュレーション”です。

語りを聞き、演じ、笑い、感じる時間の中に──想像力・思考力・感情表現力が育ちます。

『三びきのこぶた』を家庭や保育で取り入れてみてください。

語るたび、演じるたびに、子どもたちの中で“安心して生きる力”が少しずつ芽を出していきます

コメント