はじめに

言葉にできず胸に閉じ込めていた気持ちが、舞台の上で初めて声になった瞬間がありました。

私は児童演劇を取材する中で、何人もの子どもたちが「人前に立つ経験」で大きく変わる姿を見てきました。

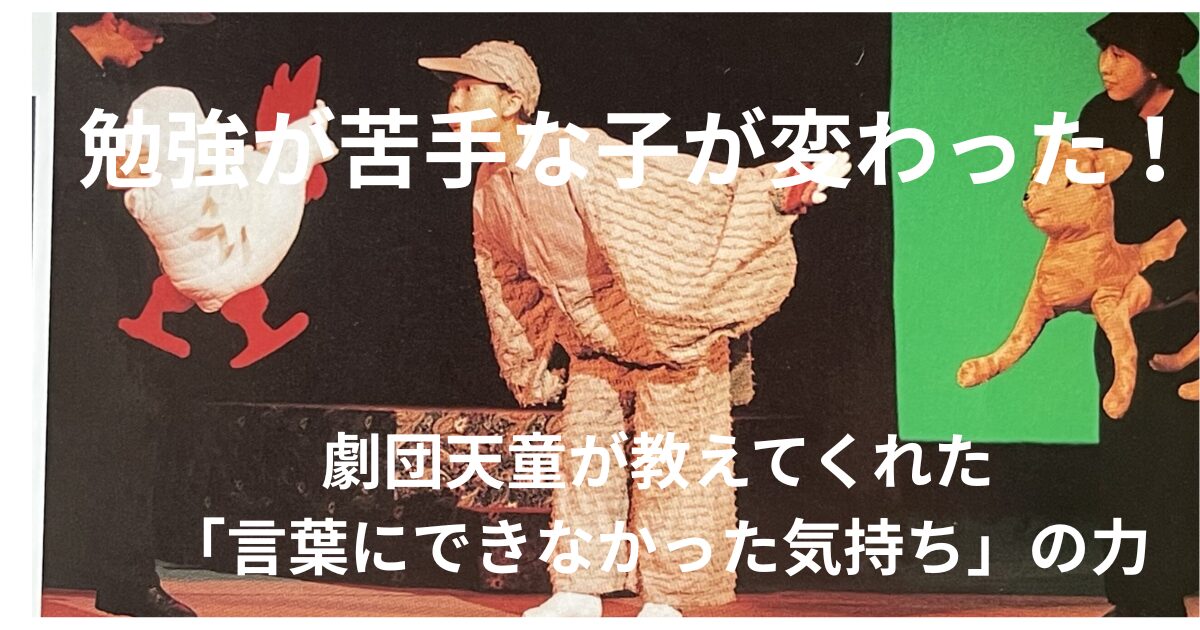

勉強が苦手だった子が、自分の世界を表現することで笑顔を取り戻す——その姿には、教育現場では見えづらい「心の成長の力」がありました。

勉強が苦手だった子が、稽古をきっかけに学校へ通うようになり、 やがて自分の言葉で観客に語りかけるようになった――そんな場面を、私は何度も見てきました。

この記事では、劇団天童の実践から見えてきた 子どもたちの変化・教育的な効果・現場での工夫を、 保護者・教育関係者・地域活動者の皆さんに向けて、わかりやすくお届けします。

舞台が子どもを変える瞬間

安全なフィクションの中で生まれる言葉

子どもたちは、台本の中で自分の感情を形にする方法を学びます。

あるワークショップでは、「悲しい」「悔しい」といった感情を登場人物のセリフに乗せるうちに、素直に気持ちを話せるようになりました。

物語の中だからこそ、言葉にできなかった感情が安全に表現できる。それが演劇教育の本質だと思います。

物語の中だからこそ、子どもは安心して本音を語れます。 舞台は、感情を言葉にする練習の場になるのです。

コミュニケーションが自然に育つ

人前で話すのが苦手だった子が、稽古を通じて少しずつ変わっていきます。

稽古では、セリフを通じて相手の声を聴き、表情を読み取る場面が多くあります。 最初は視線を合わせられなかった子も、次第に「相手の反応を待つ」ことを覚えます。

これは対話力の育成にもつながる重要なスキルで、コミュニケーション教育にも応用できる要素です。

その結果、学校生活でも友達との関係が良くなったという声が保護者から届いています。 舞台は、人とつながる力を育てる場でもあるのです。

勉強が苦手でも、舞台が居場所になる

ある子は、勉強が苦手で学校に行きたがりませんでした。 でも「舞台の稽古があるから」と、毎日登校するようになったのです。

舞台は、テストでは測れない自分の居場所になります。 その子は、舞台を通じて自信を持ち、国語の成績も自然と上がっていきました。

教室では見えなかった子どもの力──先生が驚いた瞬間

ある日、学校の先生が劇団のスタジオに見学に来られました。 舞台稽古の様子を静かに見守っていたその先生が、ふと目を見開いてこう言われたのです。

「教室の隅で固まって、友達の輪に入れなかったA君が、皆の輪の中心にいる。 声も出ているし、目がいきいきしている。子どもって、こんなに変わるんですね。」

その言葉に、私も胸が熱くなりました。 A君は、学校では“話さない子”として見られていました。

でも、舞台の中では役を通して自分を表現し、仲間と自然につながっていたのです。

これは、舞台が“演技”ではなく、子ども自身の心を動かす場になっている証拠です。 先生の驚きは、教育現場と舞台の間にある“見えない壁”を越える瞬間でした。

このような変化は、特別な才能がある子だけに起きるものではありません。 安心して表現できる場があれば、どの子にも起こり得ることなのです。

非認知能力が育つ舞台──教科では届かない“心の力”

非認知能力の成長を支える舞台

教育心理学でも注目される「非認知能力」は、点数では測れない内面の力を指します。

共感、忍耐、自主性、創造性——これらの力は、舞台上で他者と関わる過程の中で自然と養われます。 舞台は学力ではなく「生きる力」を伸ばす実践の場となっているのです。

これは、テストの点数では測れない、自己肯定感・共感力・感情の調整・対人関係スキル・意思決定力など、 子どもが生きていくうえで欠かせない“心の力”のことです。

でも、学校現場では時間も人手も足りず、 教科指導の中でこれらを育てるのは、正直なところ難しいのが現状です。

舞台の中でその力が育つ瞬間を見てきました

劇団天童の対話式ミュージカルでは、 子どもたちが自分の気持ちを言葉にし、他者と向き合い、選択する場面がたくさんあります。

たとえば―― 「王子を刺せば助かる。でもそれでいいの?」と人魚姫が問いかけると、 観客の子どもたちは真剣に考え、答えます。

「王子を刺すのはやめたほうがいいよ」という子に向かって「王子は人魚姫を裏切ったのだから仕方ないよ」と本気で言い返す子がいます。

舞台の進行がとまってしまうこともありますが、観客の子ども同士は本音でぶつかり合い、舞台の人魚姫も加わって言葉のやり取りをすることがあります。

そのやりとりの中で、感情・価値観・他者理解・自己決定が自然に育っていくのです。

これは、教科書では教えられない、でも確かに育つ力です。 私は、何度もその瞬間を見てきました。

対話式ミュージカルは、非認知能力を育てる“実践の場”

- 自己理解:「私はどう感じた?」

- 共感力:「あの子はどう思ったんだろう?」

- 感情の調整:「言われてつらかったけど、どう返そう?」

- 対人関係スキル:「相手の言葉を受け止めて返す」

- 意思決定:「このセリフをどう言えば伝わる?」

これらはすべて、舞台の中で自然に体験できることです。 しかも、子どもたちは楽しみながら、真剣に取り組みます。

だからこそ、学校にも取り入れてほしい

私は、現場でこの力が育つのを見てきました。 だからこそ、教科では届かない“心の学び”を、舞台で補ってほしいと願っています。

学校の現場では、限られた時間でも簡単に取り入れられる形があります。 たとえば休み時間に5分間の「即興対話ごっこ」を行うだけでも効果的です。

「正解のない対話」を重ねる中で、子どもたちは言葉と感情をつなぐ練習をしていきます。 それが学びへの意欲や他者理解の基盤となります。

対話式ミュージカルは、非認知能力を育てる“実践の場”として、学校教育の大きな味方になります。

時間がなくてもできる工夫

短時間でも“対話の場”はつくれる

「ミュージカルの練習時間が取れない」という声もあります。 でも、短い場面だけでも十分に効果があります。

- 1シーンだけを練習する

- 台詞より“問いかけと応答”に集中する

- 朝の会や帰りの会に取り入れる

たとえば、『みにくいアヒルの子』の一場面で、 「ぼく、みにくいかな…」と問いかけるだけでも、 子どもたちの反応は大きく変わります。

「みにくいあひるの子」を演じる劇団天童の子ども達

台本に“空白”を残すことで育つ力

すべてを決めすぎないことも大切です。 台本に「観客に問いかける」「対話する」とだけ書いておき、 返ってきた言葉にどう応じるかを、子どもと一緒に考える。

観客の言葉に答える練習をしておくといいですね。観客がどんな言葉を言ってくるだろうかと想像する。それにどのような言葉で対応するかを考える。そして、実際にやりとりの練習をする。

このプロセスが、思考力・感受性・言語力を育てます。 “正しい答え”ではなく、“対話の流れ”を大切にすることで、 子どもたちの心が動き出します。

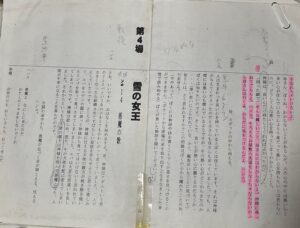

ミュージカル「雪の女王」台本。

ミュージカル「雪の女王」舞台

実際に、ミュージカル「雪の女王」の台本づくりでは、稽古中に台詞も動きも何度も変わりました。

子どもたちの声や動きを見ながら、「この言い方のほうが伝わるね」「この動き、面白いね」と取り入れていく。

そんな臨機応変の心構えが、舞台を生きたものにしていきます。台本をきっちり仕上げて、そこに子どもたちを嵌め込むやり方では、心が動きません。

むしろ、空白を残しておくことで、子どもたちが自分の表現を持ち込める余地が生まれ、舞台が豊かになるのです。

子どもたちは、自分の言葉や動きが受け入れられたと感じると、もっともっと良い演技をしてくれます。

それは、指導者が“待つこと”と“受け入れること”を選んだ結果です。

よくある質問と答え

対話式ミュージカルって、難しくないですか?

A:難しくありません。

最初は1シーンだけでもOKです。

「問いかけて、返す」だけでも、子どもたちはしっかり反応します。 台詞を完璧に覚えるより、気持ちを込めて話すことが大切です。

うちの子は人前が苦手です。参加できますか?

A:もちろんです。

無理にセリフを言わせる必要はありません。 役を通して、少しずつ自分の気持ちを出せるようになります。

実際に、内気だった子が舞台をきっかけに学校で話せるようになった例もあります。

学校で取り入れるにはどうすれば?

A:短い場面から始めてみてください。

朝の会や帰りの会、国語の時間など、日常のすき間時間に取り入れることができます。

たとえば、1人が「みにくいかな…」と問いかけ、周囲が自由に応答するだけでも、 子どもたちの感受性や言葉の力が動き出します。

大切なのは、正解を求めないこと。 問いかけと応答のやりとりを通して、子どもたちの心が動く場面をつくることです。

本番で観客の子どもが騒いでしまったとき、どうすればいい?

A:待ってください。

対話式ミュージカルで最も大切なのは、“待つ力”です。 子どもが黙ってしまっても、3分待てば、ざわつきも自然と落ち着きます。

指導者の方にお願いしたいのは、 「怖がらずに、待つこと」。 子どもは、待ってもらえるとわかったとき、安心して心を開きます。

「答えなさい」ではなく、「待ってるよ」と伝えることで、 子ども自身が言葉を選び、心を動かす時間が生まれるのです。

まとめ|舞台は“心の教室”になる

舞台教育は、子どもの心を育てるもうひとつの「学びの教室」です。

勉強が得意でも苦手でも、それぞれの子が自分の言葉で世界とつながれる。 その体験は、将来どんな環境に進んでも役立つ「自分を信じる力」を与えてくれます。

一歩を踏み出す勇気が、子どもの未来を大きく変えていく——そう信じています。

- 本音を言えるようになる

- 人とつながる力が育つ

- 自信がつき、学びへの意欲が生まれる

- 非認知能力が自然に育つ

そして何より、子どもたちが自分の言葉で誰かとつながる喜びを知ることができます。

時間がなくても、予算がなくても、 小さな一場面から始めることができます。

それが、今の教育に必要な“心の学び”の第一歩なのです。案ずるより産むが易し、と言います。

大変そうに見えても対話式ミュージカルは子供が主体的に動いてくれるので先生は意外に楽なのです。やってみませんか?全力で応援します。

コメント