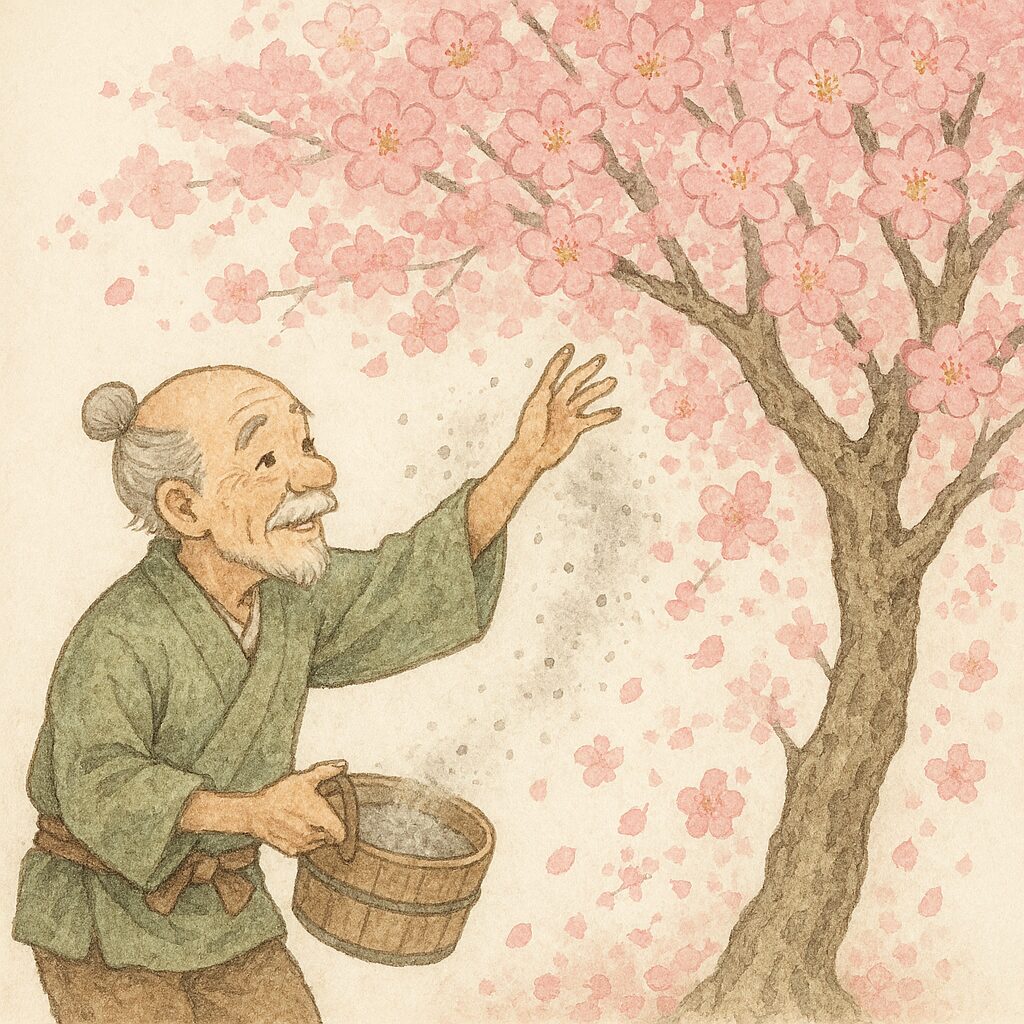

昔話は、子どもの心に「生きる知恵」を届ける語りの文化です。『花咲か爺』は、正直者の爺さんが亡き愛犬シロの導きによって灰を撒き、枯れ木に桜を咲かせる物語。

そこには、命の循環、感情の回復、そして善悪の分別という、教育に欠かせない価値が込められています。

語り手の声にのせて語られることで、子どもたちは登場人物の気持ちに寄り添い、自分の心と向き合う時間を持つことができます。

この物語は、語ることで命を持ち、聞くことで心に根を張る――そんな昔話の力を教えてくれます

あらすじ(語り手の視点を活かして)

昔々、ある村に、心のやさしい正直爺さんとその妻が住んでいました。二人は子どものように白い犬のシロを大切に育てていました。

ある日、シロが庭を掘るように促し、爺さんがその通りにすると、土の中から宝が出てきます。

隣の欲深い爺さんがそれを真似しますが、何も見つからず、怒ってシロを殺してしまいます。

悲しみに暮れた正直爺さんは、シロの墓のそばに松の木を植えます。やがてその松は大木に育ち、爺さんはその木で臼を作ります。

ところが、隣の爺がその臼を奪って焼いてしまいます。

爺さんは焼かれた臼の灰を受け取り、夢に現れたシロの導きに従って、枯れ木に灰を撒きます。すると、見事な桜が咲き誇り、村中が驚きます。

その様子を見た殿様が爺さんを褒め称え、褒美を与えます。隣の爺も真似して灰を撒きますが、花は咲かず、殿様の目に灰が入り、罰を受けてしまいます。

こうして、正直爺さんのやさしさと祈りの心が、命をよみがえらせ、桜の花となって咲いたのでした。

昔話の意義と価値

『花咲か爺さん』に込められた象徴の解

シロ(白い犬)=「純粋な心」「導き手」

- シロは正直爺さんの善良さの象徴であり、物語の中で“善き行いの報い”を導く存在です。

- SEL的には「信頼」「共感」「関係性の大切さ」を体現するキャラクター。子どもたちにとって“心の友”としての動物の存在は、感情教育の入り口になります。

宝=「善行の実り」「見えない価値」

- 宝は、目に見える報酬でありながら、実は“心の豊かさ”の象徴でもあります。

- SELでは「内面の価値」「努力の結果」「自己肯定感の育成」に通じる要素です。

灰=「命の循環」「再生の力」

- 焼かれた臼の灰が花を咲かせるという展開は、喪失からの再生、悲しみの昇華を象徴しています。

- これは「レジリエンス(心の回復力)」の物語的表現。子どもたちに“悲しみの先に希望がある”ことを伝える重要な要素です。

桜=「命の美しさ」「一瞬の輝き」

- 枯れ木に咲く桜は、命の奇跡と美しさの象徴。日本文化においても“儚さ”と“希望”を同時に表す花です。

- SELでは「感情の表現」「美への気づき」「感受性の育成」に繋がります。

語りの深掘り|SEL×昔話の実践的視点

語り手のスタンス:「共感と問いかけ」

- 語り手は、正直爺さんの心に寄り添いながら、子どもたちに「どうして花が咲いたと思う?」と問いかけることで、感情の理解と他者視点を育てます。

感情の流れをなぞる語り

- 喜び → 悲しみ →祈り → 再生 → 喜び

- この感情の波を語りのリズムに乗せることで、子どもたちは自分の感情と物語を重ねていきます。

SEL的問いかけの例

- 「シロがいなくなって、爺さんはどんな気持ちだったかな?」

- 「灰をまいたとき、爺さんはどんな願いをこめたと思う?」

- 「隣の爺さんはどうしてうまくいかなかったのかな?」

実践への展開

―『花咲か爺さん』を家庭・保育・地域で“心に咲かせる”ために―

家庭での活用|親子の語りと感情の共有

読み聞かせ後の「心の花」対話

- 読み終えたあと、「どんな花が咲いたと思う?」と問いかけ、子どもが感じたことを自由に話す時間をつくる。

- 例:「やさしさの花」「がんばった花」「かなしいけどきれいな花」など、感情と願いを結びつける。

シロへの手紙を書く

- 子どもがシロに「ありがとう」「ごめんね」「また会いたい」などの手紙を書くことで、喪失と向き合う力を育む。

- 親も一緒に書くことで、感情の共有と安心感が生まれる。

灰まきごっこで希望を育てる

- 紙吹雪や花びらを使って「ありがとうの灰」「がんばりの灰」をまく遊びを通じて、善い行いが心に花を咲かせることを体感。

- 例:お手伝いをしたら灰をまいて「心の桜」が咲くという家庭内ルールにしても楽しい。

ごっこ遊びで感情を体験

- 正直爺さん・隣の爺さん・シロの役を子どもたちが演じることで、善悪だけでなく「気持ちの違い」に気づく。

- 灰をまく場面では、布や紙の花びらを使って“心の花が咲く”瞬間を演出。

感情の言葉を育てる語りかけ

- 語りの途中で「爺さんはどんな気持ちだったかな?」「シロは何を伝えたかったのかな?」と問いかけることで、感情の言語化を促す。

- 子どもが答えた言葉をそのまま繰り返して受け止めることで、自己肯定感が育つ。

桜の木づくりで共感を育む

- クラスで大きな桜の木を作り、「心に咲いた花」を一人ひとりが描いて貼る。

- 例:「やさしさの花」「ともだちの花」「がんばった花」など、共感と協力の象徴として育てる。

読み聞かせボランティア向け|語りの工夫と場づくり

語りのテンポと間の使い方

- シロが亡くなる場面では、語りのテンポをゆっくりにし、沈黙の“間”を入れることで、子どもたちの感情が動く時間をつくる。

- 灰をまく場面では、声に希望を込めて語ることで、物語の再生の力が伝わる。

語りのあとに「問いかけタイム」

- 読み終えたあと、「どの場面が心に残った?」「自分だったらどうする?」など、自由な感想を引き出す。

- 子どもたちの言葉を否定せず、受け止めて広げることで、語りが“心の対話”になる。

地域の桜プロジェクトとして展開

- 読み聞かせ後、地域の子どもたちと「心の桜の木」を作る活動に発展。

- 公民館や図書館に展示することで、昔話が地域の“心の花”として根づく。

読み聞かせボランティア向け|語りの工夫と場づくり

- シロが亡くなる場面では、語りのテンポをゆっくりにし、沈黙の“間”を入れることで、子どもたちの感情が動く時間をつくる。

- 灰をまく場面では、声に希望を込めて語ることで、物語の再生の力が伝わる。

まとめ:昔話が育てる“心のまなざし

昔話は、目に見えない心の動きにそっと光を当ててくれる。 善悪の分別も、命の循環も、語りを通して子どもたちの内に根づいていく。

灰から咲いた桜のように、悲しみの中にも希望はある。

語り手の声が、子どもの心に“見えない花”を咲かせる。 その瞬間を信じて、私たちは現場で語り続ける。

あなたの語りが、きっと誰かの心を照らします──応援しています。

コメント