私は50年間、子どもたちと一緒に舞台を作り続けてきました。最初は小さな公民館の舞台から始まり、今では地域の劇場で年に数回の公演を行うまでになりました。特に印象に残っているのは、初めて『雪の女王』を上演したときのことです。練習中に子どもたちが自分の役に悩み、時には涙を流しながらも、最後には自信に満ちた表情で舞台に立つ姿を見て、「舞台は子どもたちの成長を後押しする最高の場だ」と実感しました。舞台作りを通じて得たこの信念は、今も私の原動力です。

舞台はただの娯楽ではありません。それは子どもたちに自信と自己肯定感を与え、協調性や創造力を引き出す教育の場でもあります。観客の温かい拍手を受けながら、子どもたちが輝く姿を見てきた私は、この信念を胸に、命あるかぎり舞台を作り続けたいと思っています。

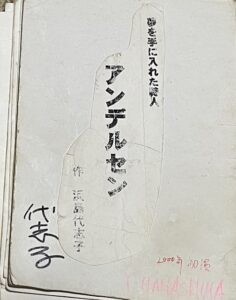

本記事では、アンデルセン童話「雪の女王」を公演するために役に立つ内容となっています。案ずるより産むが易し。私自身、難産の末に生んだミュージカル「雪の女王」。ぜひ、挑戦してみてくださいね。

「雪の女王」公演のビジョンを明確に 愛こそ最強!

「雪の女王」メッセージは何なの?

『雪の女王』を舞台化するにあたり、私たちスタッフは何度も話し合いを重ねました。私自身、「子どもたちにどんなメッセージを届けたいのか」を明確にすることが、成功の鍵だと感じています。実際の稽古では、演出家として「愛の力が困難を乗り越える」というテーマをどう表現するか悩み、子役たちと一緒にセリフや動きを工夫しました。例えば、ゲルダがカイを救うシーンでは、子どもたち自身の「大切な人を思う気持ち」を引き出すために、日常の体験を語り合うワークショップを取り入れました。こうした現場での工夫が、物語に深みを与えてくれました。

我が身を捨てた愛が人を救う

「愛こそが最強――それは『雪の女王』の物語が教えてくれる大切な真実です。この舞台では、ゲルダが恐れを乗り越え、カイを救い出すその旅路を通して、愛の力がいかに困難を溶かし、心を動かすかを描きます。

役者には、その愛の力を演じることで、自分自身の中にある強さを発見してほしい。ゲルダが身を捧げる愛を体現することで、心から誰かを思うことの尊さを学びます。そして観客には、この物語を通して、自分の人生における愛の重要さを感じ取り、困難を乗り越えるヒントを得てほしいのです。

カイはなぜ、雪の女王にさらわれたのか?これが問題

カイとゲルダ 仲良しの二人の仲を割いたのは誰?

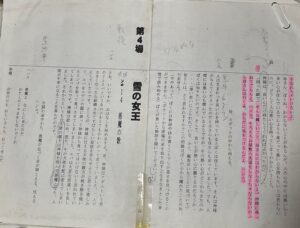

カイが雪の女王にさらわれたそのわけは何?ここがはっきりしなければ脚本が書けません。アンデルセンの原作をなん度もなん度も読んでも、これが原因だ、というふうに書いていないのです。雪の女王にさらわれたのか、カイが雪の女王に勝手についていったのか、雪の女王に魔力があるのか、冷たい美しい目で見られておかしくなったのか。

ゲルダが命がけで助けに行くのはどうして。おとなに頼まないで女の子が一人で危険を顧みずに行くのはどうして。謎が解けない、わからない。脚本が書けなければ何も始まらない。劇団主催者で脚本家なのに。

名作「雪の女王」でアンデルセンが伝えたいことが私にはわからない。何かヒントがあるはずだ。どこかに原因となることが書いてあるはずだ。カイとゲルダは隣に住む仲良し。二人の間に何かあったのか。

原因は悪魔の鏡のかけら

悪魔が割った鏡のかけらがカイの心臓に入ってしまいました。悪魔の鏡は、綺麗なものは醜く映り、醜いものが美しく映り、悪いものやイヤなものがはっきりと見え、粗ばかりが見えるのです。カイは乱暴な口をきくようになり、「絵本なんて赤ちゃんが読むものさ。ゲルダちゃんの鼻の穴、真っ黒」など酷い口をきくようになりました。

演出の工夫 悪魔の鏡をどう表現したか

悪魔の鏡、舞台でどう表現するの?

悪魔なんて誰も見たことがありません。まして悪魔が持っている鏡ってどんなカタチ、色は?大きさは?スタッフと悪魔役の俳優も一緒に考えました。最後に舞台監督が登場して、すばらしいアイデアを出してくれ、とうとう作ってくれました。

悪魔役の俳優は、全身真っ黒の衣装で長い黒マント。黒い悪魔の面を片手で顔を隠している。真ん中から割れる仕掛けがある。

・鏡が割れる仕掛けはどうするか。 舞台監督が助け舟を出してくれた

悪魔とアンデルセンの対決シーンを歌と芝居で表現します。ミュージカルは、とても便利なアイテムです。アンデルセンが良い物語を書こうとしているとき悪魔が来て、お前には書けないと嘲笑い、「悪魔様の特性鏡、神様に差し上げましょう」と鏡を高々と差し上げたとたん、閃光が光り、鏡が飛び散る。鏡は二つに割れる。黒い閃光が点滅し鏡のかけらが舞台にいっぱいにキラキラ飛び散る、という演出です。

このシーンはプロのミュージカル俳優が演じます。

なるほど!観客にわかる工夫をするのね

カイが広場で橇遊びをしていたところに走ってきた橇に乗っていたのが雪の女王。彼女はすらりと背が高くい美しい。寒さで震えているカイを自分の橇に乗せ、やさしく毛皮をかぶせて走り去った。ここまでは原作です。

ゲルダは誰と対決するのか。雪の女王とは誰なのか?

カイの心臓に悪魔の鏡のかけらが入ったから、まともなゲルダを嘲笑うようになった。そこへ忽然と現れたのが超美人の雪の女王。悪魔の鏡のかけらが入ってしまったカイには、全てが反対に見える。美しいものは醜く見え、醜いものは美しく見える。

ならば、雪の女王は悪魔なのか。悪魔が悪魔のかっこうで現れれば騙されないが、善良で優しくしてくれれば、その気になって乗ってしまう。騙しのテクニックは高齢者を騙す詐欺と同じ。

雪の女王は悪魔だ!ゲルダは悪魔にさらわれたカイを助け出したい。ゲルダの対決相手は雪の女王だ。この設定で脚本が書けるが、疑問が残る。動機が弱い。

ゲルダどうして一人で行くの?これがいちばんの問題。

ゲルダが命懸けになる理由は?売り言葉に買い言葉

鏡のかけらが入ったカイは、「バラの花、虫に食われてきたない、ねじれて薄汚い、どれもこれも薄汚い」と罵って箱を蹴っ飛ばす。「なにするのよ、カイちゃん」ゲルダが怒ると大事なバラの花を二本、むしり取る。

ここまでは原作です。その後、どうなったかが書かれていないのです。悪魔にさらわれたカイを命懸けで助けに行くゲルダの動機が必要ですよね。ゲルダが自分の責任だと思うほどのことは何だろう?

私はセリフを言いながら脚本を書きます。納得するセリフが書けないときは、立ち上がってセリフを言い、動き、人物の感情がどう動くかを確かめます。

カイとゲルダの激しいやりとりを書いているうちに、ゲルダの口から飛び出した言葉は「あんたなんか悪魔にさらわれちゃえ!」あんなに良い子だったカイ急に変わって悪い子になった悲しさ、悔しさが言わせた言葉。悪魔はそれを聞いてしまった。覆水盆に返らず、です。

ゲルダの決意!悪魔に勝つための条件は何か?

ゲルダがたった一人で雪の女王の城に行ってカイを助け出すためにには余程の決意が必要ですよね。役者も観客も納得する舞台にするために絶対に必要な条件です。主人公の行手を邪魔する者が強ければ強いほど、舞台はおもしろくなります。

観客がゲルダに感情移入して応援する気持ちになるためには、ゲルダの明確な動機と試練を超える準備が必要です。

動機は、ゲルダが放った一言。「悪魔にさらわれちゃえばいい!」これは強烈です。キリスト教徒にとってはとんでもない言葉です。後悔しても言葉は帰ってきません。取り消しできません。カッとなって口走った言葉が原因でカイが雪の女王にさらわれたのですから、ゲルダの後悔は相当なものだったはずです。

決意の内容をどうするか。私が書いたのは、カイちゃんを救い出すためには「飲まない、食べない、お金や宝の誘惑に負けない」という条件でした。

現実離れしていますよね。観客が受け入れてくれるだろうか、と少し気になりましたが、これでいくことにしました。アンデルセンが空の上で見ていてくれるなら、それでいいよ、と言ってくれる気がしました。

雪の軍勢とゲルダの対決で緊張感アップ

雪の女王の宮殿 氷になったカイを助ける秘密は?

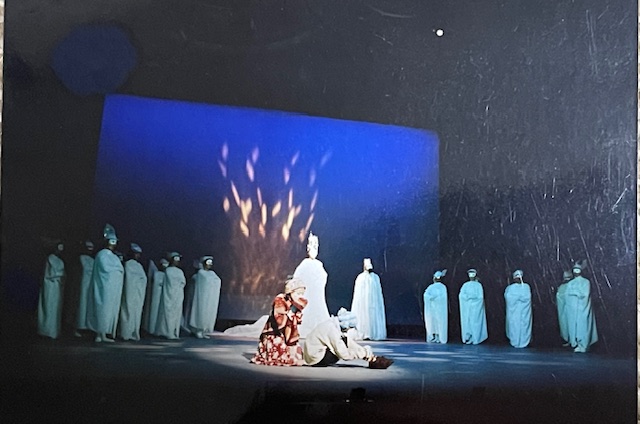

カイを救うためにはゲルダは厳しい試練を超えなければなりません。相手は氷の心を持った雪の女王、簡単なことではないですよね。の原作にはない『雪の軍勢』を登場させ、えてこの物語が持つ愛と勇気のテーマをさらに劇的に際立たせることができます。冷たく壮大な軍勢は、美しさと威厳を兼ね備え、雪の女王の圧倒的な力を象徴します。その中でゲルダが立ち向かう姿は、愛の力がいかに困難を乗り越える原動力となるかを鮮やかに描き出します。

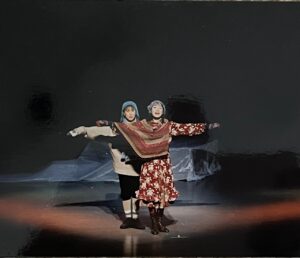

独自の工夫:具体的な演出

私たちの『雪の女王』では、雪の軍勢の衣装に特別な工夫を凝らしました。衣装担当と一緒に、白い布を何層にも重ねて氷の透明感を表現し、仮面には手作りの雪の結晶を貼り付けました。照明も青と白のLEDライトを使い分け、舞台全体が本当に氷の世界に変わるような演出を目指しました。リハーサルのたびに照明の色や角度を微調整し、子どもたちと一緒に「もっと寒そうに見えるかな?」と意見を出し合いながら作り上げたのも、良い思い出です。

ゲルダがこの軍勢を突破していくシーンでは、観客も彼女とともに戦い抜く気持ちを感じ取るでしょう。ゲルダの愛が行先を邪魔する雪の軍勢を突破するシーンを歌とダンスで作ります。愛が雪の軍勢を溶かす瞬間を描くことで、愛が最強の力であることを体現します。ゲルダはよろめきながら最強の敵、雪の女王の元へと走ります。

この対比を通じて、観客は愛がすべての困難を超越する力を持つということを実感し、自分の人生にもその教訓を活かせるような気持ちになれるはずです。この舞台が、物語の深いテーマを鮮烈かつ感動的に伝えるものになるよう、脚本家兼演出家として全力で取り組んできました。

観客の反応 がんばれ、ゲルダ!

実際の公演で忘れられないエピソードがあります。雪の軍勢が登場し、ゲルダが必死に立ち向かうシーンでは、会場の子どもたちから自然に「ゲルダ、がんばれ!」という声援が湧き上がりました。私自身、舞台袖でその声を聞きながら、子どもたちが物語に心から入り込んでいることを実感し、思わず涙がこぼれそうになりました。舞台を通して観客と演者が一体になる瞬間は、何度経験しても新鮮な感動があります。

ゲルダと雪の女王の対決

雪の軍勢に激しく阻まれ、飲まず食わずでやっと雪の女王の宮殿に辿りついたカイ。そこには氷のように固まってうずくまっているカイの姿があった。問いかけにもうつろな眼差しのカイ。勝ち誇る雪の女王。

飢えと寒さと恐怖に震えるゲルダは雪の女王と対決する。小さな女の子が雪の女王に勝てるのか?観客は息をひそめて見つめる。劇場内がしんと静まり返る。

「カイちゃんを返して。私の命をあげるから」ゲルダは氷のように冷たく固まっているカイを抱き抱えながら歌い、祈る。「私のいちばん嫌いなことをやってくれたわね。私は祈りがきらい。私のいちばんきらいなことをやってくれたわね。負けたわ、はじめて人間に負けたわ」雪の女王は瓦解してゆく。

このシーンは氷が音を立てて壊れてゆく効果音と青い白く点滅する照明で表現する。白い衣装の雪の軍勢がはける(退場する)場面を観客にみせたくないので、暗転にするが音もなくはけるのはかなり難しい。

スモークをたけばドラマティックなシーンを作ることができる。

カイとゲルダの仲直り

人間の心を取り戻したカイは悪魔にさらわれたことに気づき、もう二度と悪魔に騙されないと誓い、ゲルダはひどい言葉を投げつけてごめんね、と謝ります。役者も観客の心の奥底からほっとします。

二人は歌います。

♪鏡のかけらは出てしまった よく見える きれいなものはきれい 良く見える はとのように素直な心 もうけんかはしない 神様 感謝します

津ぢてバラの花かおる谷間にの歌に続きます。この詩は原作にある詩が讃美歌の雰囲気なのでミュージカルらしい詩に作りました。

楽しみながら学ぶ

この舞台の一番の目標は、子どもたちが楽しみながら自然と学べる環境を作ることです。ただ観るだけでなく、演じることで物語の中に入り込み、友情や挑戦、そして愛の力を体感してほしいと考えています。稽古の中では失敗を恐れず挑戦し、本番ではその努力を形にして自信をつける。その過程こそが、子どもたちの成長にとってかけがえのない時間になると信じています。

まとめ アンデルセンでいちばん難しい作品。たいへんだけれど楽しい

私が『雪の女王』を通じて感じたのは、物語の力と舞台の力が子どもたちの心に火をつけるということです。50年の舞台人生で得た失敗や成功の体験を活かし、これからも子どもたちと一緒に新しい舞台を作り続けたいと思います。舞台は決して完璧でなくてもいい。大切なのは、みんなで一つの物語を紡ぐそのプロセスです。これからも多くの子どもたちが、舞台を通して自分自身の物語を見つけてくれることを願っています。

これまでの経験から、舞台作りは一人では成し遂げられないことを痛感しています。子どもたちや保護者、スタッフ、地域の方々と力を合わせて、一つの作品を作り上げる過程こそが最大の財産です。もし『雪の女王』の舞台化に興味がある方がいれば、私の体験や工夫したことをお伝えできれば嬉しいです。舞台作りを通じて、子どもたちが自分の可能性を信じ、成長できる場がもっと広がることを願っています。

gekidantendou@gmail.com

コメント