はじめに:なぜアンデルセン童話は「悲しい」のか

童話と聞くと、多くの人は「夢」や「希望」が詰まった明るい物語を思い浮かべるかもしれません。しかし、アンデルセン童話には心を締めつけるような“悲しみ”が漂っています。

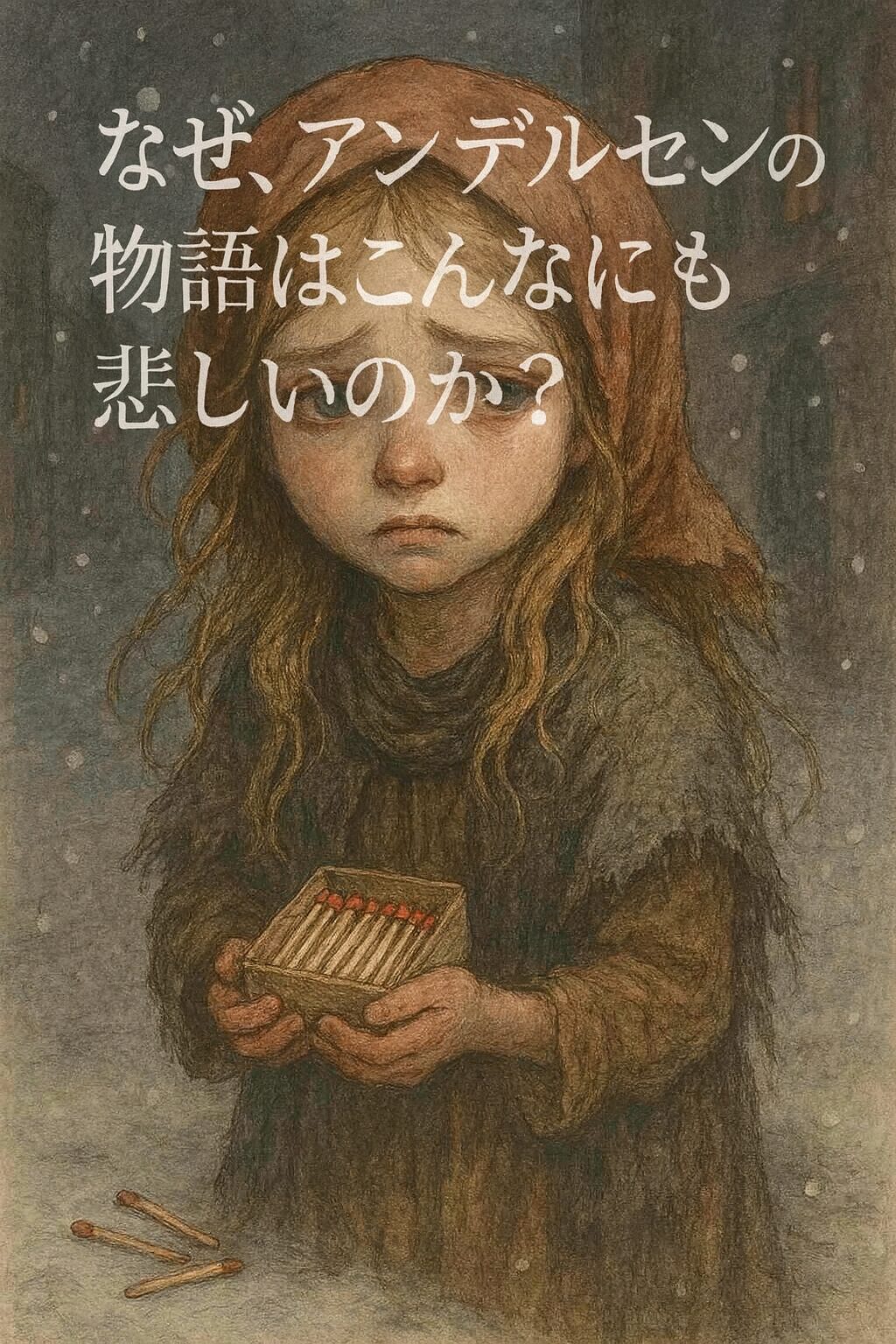

『人魚姫』『マッチ売りの少女』『すずの兵隊』といった代表作は、いずれも結末が決して幸福とはいえないものであり、「子どもには重すぎるのでは?」と疑問を持たれることもあります。

けれども、私は教育の現場で55年以上関わり、親子の読み聞かせ、人形劇、ミュージカルなどを通して繰り返し実践してきました。

たとえば、ある保育園で『マッチ売りの少女』を語ったときのことです。 語り終えたあと、年長の女の子がぽつりと言いました。 「マッチ売りの子、寒かったね…でも、おばあちゃんに会えてよかったね。」

私は、その子の言葉に胸が熱くなりました。 悲しい結末をただ受け止めるのではなく、その中にある“救い”や“つながり”を感じ取っていたのです。

実はこのとき、私は物語の最後に、アンデルセンが書いた“ほんとうの結末”を語りました。

少女は亡くなったけれど、天国でおばあちゃんと再会し、もう寒さも空腹もない世界で安らかに眠った―― その話を聞いた子どもたちは、驚いたように目を見開き、 「知らなかった」「よかったね」と、口々に言ってくれました。

私はいつも、物語の“ほんとうの姿”を語ることを心がけています。 子どもたちは、飾られた話よりも、真実の中にある優しさや希望に強く反応するのです。

別の園では、『すずの兵隊』の語りのあと、男の子が「兵隊さん、最後までがんばったね」と言ってくれました。

その“がんばった”という言葉には、自分の中の勇気や誇りを重ねていたように思います。

こうした瞬間に、私はいつも思います。 悲しみのある物語は、子どもたちの心に静かに灯りをともす。 それは、語り手としての私にとって、何よりの確信です。

アンデルセン童話が育てる「感じる力」

アンデルセン童話に描かれるのは、単なる物語の展開ではなく、登場人物ひとりひとりの細やかな感情です。

人魚姫が声を失いながらも愛を選んだ姿、マッチ売りの少女が幻想の世界に救いを探した場面、すずの兵隊が片足で最後まで誇り高く立ち続けた姿など、どれも子どもたちの「心で感じる力」を引き出します。

保育現場や小学校で絵本を読んでいると、表情を変える子どもたちの様子を何度も見てきました。

自然と「かわいそう」や「助けてあげたい」と声が漏れる子もいれば、静かにして「悲しいけれど好き」と言う子もいます。

その瞬間、大人が「どんな気持ちだった?」とやさしく問いかけることで、芽生えた感情がゆっくり言葉になっていきます。

悲しみを遠ざけるのではなく、そこを通じて「共感力」や「自己理解」「感情を言葉にする力」が育まれるのです。

SEL(社会性と情動の学び)の観点でも、アンデルセン童話は非常に有益な教材となります。

代表作に見る“悲しみ”の構造 愛が導く心の旅

アンデルセン童話の悲しみは、単なる物語の終わりではありません。 それは「報われない愛」「孤独」「犠牲」「希望と絶望の交錯」といった、人間の根源的な感情を描いています。

アンデルセン童話に漂う“悲しみ”は、ただ物語の終わりに訪れる結末ではありません。

それは、愛するがゆえに傷つき、愛するがゆえに選び取った道の先にある、静かな感情の余韻です。

人魚姫|声を失っても愛を貫いた少女の物語

『人魚姫』は、王子を愛するあまり声を捧げて脚を得た少女の物語です。彼女は痛みを抱えながらも王子の幸せを願い続け、最後には泡となって消えてしまいます。

しかし、その後空気の精として天に昇り、人間の魂を得るための旅路を歩み始めます。

この物語を私が小学生の娘に読み聞かせたとき、娘は涙ぐみながら「どうして王子に気持ちを伝えなかったのかな?」と言いました。

その質問をきっかけに、「大事な気持ちは伝えたほうがいいよね」と親子で話し合うことができました。

人魚姫の悲しみは、ただの不幸ではなく、「愛するとは何か」「選ぶとはどういうことか」を考える機会を与えてくれるのです。

マッチ売りの少女|悲しみの中に宿る清らかな美しさ

『マッチ売りの少女』は、新年を前に命を落としたひとりの少女の物語です。街ゆく人々は彼女の存在に気づかず、翌朝には冷たくなった姿が残されますが、物語の中で彼女は大好きなおばあさんに抱きしめられ、天に昇っていきます。

私は以前、児童館でこの物語を子どもたちに語り聞かせたことがあります。そのとき、ある子が「かわいそう、でもおばあさんに会えてよかった」と言い、もう一人の子は「僕ならマッチを全部あげたのに」と口にしました。

このやり取りを見て、「悲しい物語でも、子どもは必ず希望や優しさを見つける」と実感しました。

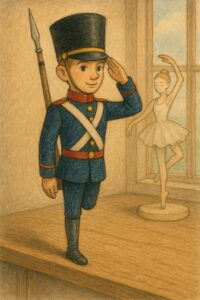

『すずの兵隊』|静かに燃える愛の物語

『すずの兵隊』は、片足しかないおもちゃの兵隊が、困難の末に炎の中で溶けてしまう物語です。兵隊は何も言葉を発しませんが、最後まで片足で立ち続けました。

私が小学校でこの物語を劇にしたとき、ある男の子が兵隊役を演じながら「好きって言えなかったけど、気持ちは届くんだと思う」と感想を言いました。

「この兵隊、かっこいいね」「頼もしい!こんな男の子と付き合いたい」とおしゃまな女の子が言いました。

アンデルセンの物語は、本質をついているから子どもが本音を言ってくれるのです。

その言葉を聞き、兵隊の愛の姿勢が子どもたちに深く伝わっていることを感じました。声を使わなくても気持ちが届く——そんな静かな愛が、この物語には込められているのです。

SEL視点で読み解く童話の力

SEL(社会性と情動の学習)の観点から見ると、アンデルセン童話は「感情の認識」「共感」「自己理解」を育む教材です。

感情の認識:物語を通して育つ「心の言葉」

アンデルセン童話には、子どもたちの心を揺さぶる深い感情が描かれています。悲しみ、喜び、願い、あきらめ、希望——それらを登場人物の体験を通して感じることで、子どもは「自分の気持ち」に気づき、それを言葉にする力を育てていきます。

錫の兵隊

片足の兵隊は、困難に耐えながらも誇り高く立ち続け、最後には炎の中で溶けてしまいます。彼は声を発することなく、ただ静かに愛を貫きます。

その姿に触れた子どもは、「がんばるってどういうこと?」「好きってどんな気持ち?」と、自分の中の感情を見つめるようになります。悲しみの中にある誇りと優しさが、心に残るのです。

『人魚姫』

声を失ってまで王子を愛した人魚姫。彼女は最後まで自分の気持ちを伝えられず、泡となって消えてしまいます。

この物語は、「言いたいのに言えない」「好きだけど届かない」といった切ない気持ちを、子どもが感じ取るきっかけになります。

そして、「悲しいけど、きれいだったね」と、自分の感情をそっと言葉にする練習にもなります。

『マッチ売りの少女』

寒い夜、誰にも気づかれずに亡くなってしまう少女。けれども、彼女の心の中には、あたたかい夢と愛がありました。

この物語を読むと、「さみしい」「こわい」「でも、やさしい気持ちもあった」と、複雑な感情を感じ取ることができます。

悲しみの中にも希望やぬくもりがあることを知り、子どもは自分の気持ちを整理する力を育てていきます。

物語は、子どもの心を映す鏡です。アンデルセン童話を通して、子どもたちは登場人物の気持ちに寄り添いながら、「自分だったらどう感じるかな?」と考えるようになります。

親子で物語を読みながら、「この子はどんな気持ちだったと思う?」と問いかけることで、感情の認識が自然に深まります。

悲しみも喜びも、言葉にすることで誰かと分かち合える——その体験が、子どもの心を育てる大切な一歩になります。

共感力:報われない登場人物に寄り添うことで育つ「他者の痛みを感じる心」

アンデルセン童話には、報われない登場人物が数多く登場します。彼らの悲しみや願いに寄り添うことで、子どもたちは「かわいそう」「つらかったね」「自分だったらどうするかな」と、他者の痛みを感じ取る力——すなわち「共感力」を育てていきます。

『すずの兵隊』

片足の兵隊は、愛するバレリーナに何も伝えられないまま、炎の中で溶けてしまいます。誰にも助けられず、ただ静かに運命を受け入れる姿に、子どもは「かわいそう」「でも、がんばったね」と感じます。その気持ちは、困っている友だちや、言葉にできない誰かの気持ちを想像する力につながります。

『人魚姫』

人魚姫は、王子を愛しながらも、声を失い、最後には泡となって消えてしまいます。彼女の想いは報われませんが、子どもは「言いたかっただろうな」「さみしかっただろうな」と、彼女の心に寄り添います。その体験は、「誰かの気持ちを考える」「言えない気持ちに気づく」力を育てます。

『マッチ売りの少女』

寒い夜、少女は誰にも気づかれずに亡くなってしまいます。けれども、彼女の心の中には、あたたかい夢と愛がありました。子どもは、「かわいそう」「誰かが気づいてあげたらよかったのに」と感じます。その思いは、「見えない痛みに気づく」「そばにいる人を大切にする」心を育ててくれます。

報われない登場人物に寄り添うことは、子どもにとって「他者の気持ちを感じる練習」です。物語を通して、「この子はどんな気持ちだったと思う?」「自分だったらどうする?」と問いかけることで、子どもは少しずつ、他者の痛みに気づく力を身につけていきます。

共感力は、人と人との心をつなぐ大切な力です。アンデルセン童話は、その力を、静かに、けれど確かに育ててくれるのです。

自己統制:困難に耐える姿が教えてくれる「心の持ち方」

アンデルセン童話には、苦しみや悲しみの中でも、自分の気持ちを整え、静かに耐える登場人物が描かれています。彼らの姿は、子どもたちに「感情をどう扱うか」「どう向き合うか」を教えてくれます。それが、自己統制——つまり、心の中の嵐を静かに受け止める力です。

『すずの兵隊』

片足の兵隊は、愛するバレリーナに何も伝えられないまま、次々と困難に巻き込まれます。排水溝に流され、魚に飲み込まれ、最後には炎の中へ——それでも彼は、姿勢を崩さず、まっすぐに立ち続けます。

この姿に触れた子どもは、「怖かっただろうな」「さみしかっただろうな」と感じながらも、「でも、がんばったね」と兵隊の心の強さに気づきます。感情を爆発させるのではなく、静かに受け止める姿勢が、子どもにとって大きな学びになります。

『人魚姫』

人魚姫は、王子を愛しながらも、自分の気持ちを伝えることができません。声を失い、痛みを抱えながらも、王子の幸せを願い続けます。 彼女は、悲しみや嫉妬を誰にもぶつけることなく、最後には泡となって消えていきます。

その姿は、感情を抑えることではなく、「感情を静かに抱きしめる」ことの美しさを教えてくれます。

子どもは、「言いたかっただろうな」「でも、やさしいね」と感じながら、自分の気持ちを整える力を育てていきます。

『マッチ売りの少女』

寒さと孤独の中で、誰にも助けられずに亡くなってしまう少女。けれども、彼女は泣き叫ぶことも、怒ることもせず、静かにマッチを擦りながら、心の中にある希望を見つめ続けます。

幻想の中でおばあさんと再会し、天に昇っていくその姿は、「苦しみの中でも希望を見つける力」「感情に飲み込まれずに、心を保つ力」を象徴しています。子どもは、「かわいそうだけど、きれいだったね」と感じながら、感情を整えることの意味を知っていきます。

自己統制とは、感情を押し殺すことではありません。悲しみや怒り、さびしさを感じながらも、それをどう扱うかを学ぶ力です。

アンデルセン童話の登場人物たちは、静かに、けれど確かにその力を子どもたちに伝えてくれます。

物語を通して、「どうして泣かなかったのかな?」「どうして怒らなかったのかな?」と問いかけることで、子どもは自分の感情と向き合い、整える力を少しずつ育てていきます。

悲しい物語は、子どもにとって「心の鏡」。自分の内面を映し出し、感情を整理するきっかけとなるのです。

語りのあとに生まれる“心の対話”──子どもたちの言葉を引き出す時間

私は、読み聞かせの時間を「ただ聞く」だけの時間にはしません。 物語の途中でも、終わったあとでも、子どもたちの心にそっと寄り添う問いかけを大切にしています。 それは、感情を言葉にする練習であり、共感力と自己理解を育てる大切な時間です。

『みにくいアヒルの子』──「どんな気持ちだったと思う?」

ある園で『みにくいアヒルの子』を語ったあと、私は子どもたちにこう問いかけました。「アヒルの子、みんなとちがうって言われて、どんな気持ちだったと思う?」

すると、ひとりの子が小さな声で言いました。 「さみしかったと思う。だって、だれもいっしょにいてくれないから…」 別の子は、「でも、がんばってたよね。ひとりでも歩いてた」と言いました。

私は、うなずきながらこう返しました。「そうだね。さみしくても、自分をあきらめなかったんだね。すごいね。」

こうしたやりとりの中で、子どもたちは自分の中の“さみしさ”や“がんばり”と物語を重ねているのです。

『マッチ売りの少女』──「どうして帰らなかったのかな?」

この物語を語るとき、私はいつも最後まで丁寧に語ります。 そして、語り終えたあと、そっと問いかけます。「マッチ売りの少女、どうしておうちに帰らなかったのかな?」

ある年長の女の子が、少し考えてから言いました。 「おうちに帰っても、あったかくないから…」 別の子は、「マッチの火のほうが、やさしかったんだと思う」と。

私は、静かにうなずいてこう返しました。「そうか…ろうそくの火の中に、おばあちゃんが見えたんだよね。あったかくて、こわくなかったのかもしれないね。」

子どもたちは、悲しみの中にある“やさしさ”や“救い”を、ちゃんと感じ取っています。 それは、語り手が“ほんとうの物語”を信じて語るときに、自然と生まれる対話です。

『すずの兵隊』──「どうして最後まで動かなかったんだろう?」

この物語を語ったあと、私は子どもたちにこう語りかけました。「すずの兵隊さん、足がひとつしかなかったけど、さいごまでまっすぐ立ってたね。どうしてだと思う?」

すると、ある男の子がまっすぐ私を見て言いました。 「だって、かっこいいから。がんばってるとこ、見せたかったんじゃない?」 別の子は、「おもちゃだけど、心があったんだと思う」と。

私は、にっこり笑ってこう返しました。「そうだね。すずの兵隊さんは、だれにも見えなくても、自分の気持ちを大事にしてたんだね。」

子どもたちは、物語の中に“自分の姿”を見つけています。 それを言葉にすることで、自分の感情や価値観に気づいていくのです。

家庭でできる「感情の読み聞かせ」──親子の心を育てる時間

家庭での読み聞かせは、ただ物語を聞かせるだけではありません。 親子で気持ちを語り合う“心の時間”にすることで、子どもの感情と言葉が育ちます。

寝る前の読み聞かせと感情共有

ある夜、孫に『マッチ売りの少女』を読んだあと、私はそっと言いました。「悲しかったね…あなたなら、どうすると思う?」

すると、布団の中から小さな声で返ってきました。 「マッチ、ぜんぶあげちゃうかも。だって、あったかくしてあげたいから。」

私はその言葉に、胸がじんわりと温かくなりました。 物語を通して、子どもが“誰かを思いやる気持ち”を自然に語ってくれたのです。

日常の出来事とつなげる

別の日には、『みにくいアヒルの子』を読んだあと、こんな会話がありました。「今日、悲しいことあった?」 「うん…おともだちに“へんな声”って言われた。」

私はうなずいて、こう返しました。「それ、アヒルの子も言われてたね。でも、あとで白鳥になったよね。あなたの声も、きっとすてきだよ。」

物語をきっかけに、子どもが自分の気持ちを言葉にする習慣が育っていきます。

家族での創作遊び

ある週末、家族で『すずの兵隊』の続きを考える遊びをしました。 「もし兵隊さんが火の中に落ちなかったら、どうなってたと思う?」と聞くと、 孫が目を輝かせて言いました。 「お姫さまといっしょに、船に乗って旅に出る!そして、海の国を守る!」

そのあと、兵隊さんへの手紙を書いてくれました。 「がんばってくれてありがとう。ぼくも、まっすぐ立ってるよ。」

物語の世界で遊ぶことで、想像力と心の対話が自然に育まれていきます。

読み聞かせ後の対話で共感力を育てる

物語のあとには、いつもこう問いかけます。「どんな気持ちだったと思う?」 「あなたなら、どうする?」

詰問ではなく、心に寄り添う問いかけをすることで、 子どもたちは安心して、自分の言葉で気持ちを話してくれます。

-

劇や絵本制作

悲しみの場面を演じたり描いたりすることで、感情表現と他への理解を深める。

読み聞かせ後の対話

物語を読んだあと、「このとき、主人公はどんな気持ちだったと思う?」と問いかけることで、感情の言語化が促されます。現代の子ども達に必要なことですよね。

人形劇で広がる“もしこうだったら?”の世界

アンデルセン童話の人形劇は、ただ物語をなぞるだけではありません。結末を変えてみたり、「もしこうだったら?」と別の展開を演じることで、子どもたちの創造力と共感力がぐんと育ちます。そして何より、楽しいんです。

たとえば『人魚姫』。原作では泡となって消えてしまう彼女ですが、人形劇では「もし王子が人魚姫の気持ちに気づいていたら?」「もし人魚姫が声を取り戻せたら?」といった“もうひとつの物語”を演じることができます。

子どもたちは、登場人物の気持ちを想像しながら、自分なりの結末を考えます。そこには、愛することの意味や、気持ちを伝える勇気が自然と育まれます。

『マッチ売りの少女』では、「もし誰かが声をかけていたら?」「もし少女がマッチを売れたら?」という展開を演じることで、子どもたちは“見えない痛み”に気づく力を育てます。

舞台の上で、少女に手を差し伸べる役を演じる子は、心の中で「助けたい」「話しかけたい」という気持ちを体験します。それが、共感力の芽になるのです。

『すずの兵隊』では、兵隊がバレリーナに気持ちを伝える場面を加えたり、炎の中ではなく、別の場所で再会する展開を演じることで、「好きって言ってもいいんだ」「気持ちは届くかもしれない」という希望を描くことができます。

子どもたちは、兵隊の静かな愛に寄り添いながら、自分の気持ちを表現する練習にもなります。

人形劇の再構成は、子どもたちが物語の中に入り込み、登場人物の気持ちを“自分のこと”として感じる貴重な時間です。悲しい結末も、優しく変えてみることで、「悲しみの先にある希望」や「誰かの気持ちに気づく力」が育ちます。

そして何より、子どもたちは夢中になります。舞台の上で、物語を動かす喜び。自分のアイデアが形になる楽しさ。人形を通して、心を伝える感動。人形劇は、創造と感情の宝箱です。

結末を変えてみたり、「もしこうだったら?」と別の展開を演じることで、創造力と共感力が育ちます。

まとめ:アンデルセン童話は、子どもの心に感情の言葉と共感力を育む「感情の教室」です

悲しみを避けず、親子で気持ちを語り合うことで、心が豊かに成長します。

経験から断言できるのは、子どもが「かわいそう」「なぜだろう」と心で受け止めた瞬間に、本当の学びが始まるということです。

大人は、子どもの心の声にそっと寄り添い、引き出してあげる役割があります。童話は昔話にとどまらず、子どもの内面を深く育てる教材なのです。

コメント