私がミュージカル劇団天童を立ち上げてから、気づけば半世紀以上。最初は数人の子どもたちと小さな公民館で始めた対話式読み語りが、今では親子三世代で参加する大きな舞台へと成長しました。

実際、初めて参加した親子が「子どもが家でも自信を持って発言するようになった」と涙ながらに話してくれたことは、今でも忘れられません。こうした経験が、私の原動力になっています。

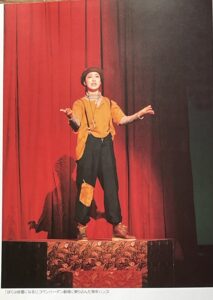

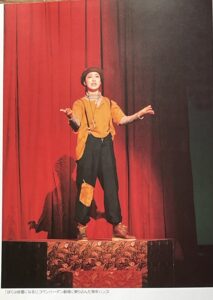

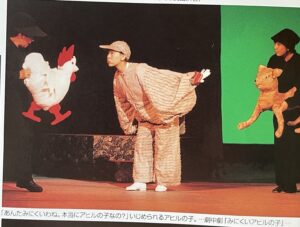

劇団天童俳優 アンデルセン役(タネル志乃)

対話式ミュージカルとは?親子で楽しめる理由

例えば、私たちの舞台で「みにくいアヒルの子」を上演した際、アヒルの子役の子が「どうして僕だけ違うの?」と観客に問いかけると、客席の子どもたちが「大丈夫だよ!」「君は君のままでいいよ!」と自然に声をあげてくれました。

この瞬間、会場全体が一つになり、演じる子どもも観ている子どもも、心から物語の世界に入り込むのです。こうした体験が、対話式ミュージカルならではの魅力です。

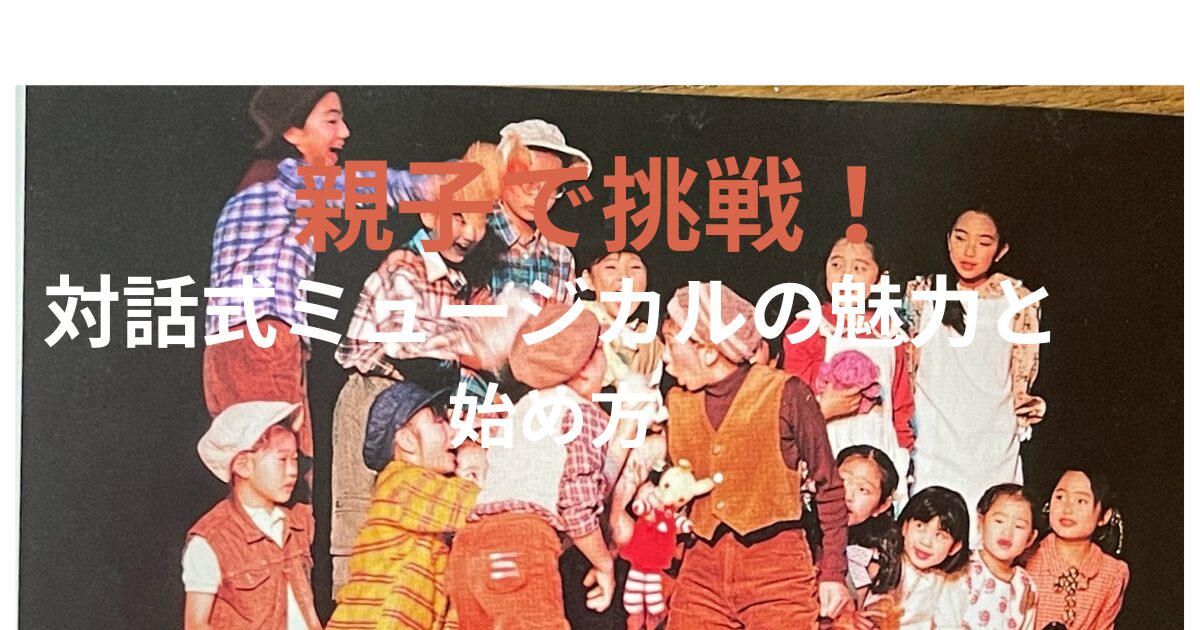

保育園で演技する子ども達

子どもが舞台に立つことで表現力を伸ばし、自信を持つことができ、親は子どもの新たな一面を発見する喜びを感じることができます。

また、対話式の形式は、台詞のやりとりや観客との交流を通じて、コミュニケーションスキルを自然と育む場にもなります。

このように、対話式ミュージカルは、親子が共に挑戦しながら成長できる、特別な体験を提供してくれます。

舞台は教育的価値と深い感動を同時に提供する特別な空間

一昔前は学芸会がありましたね。桃太郎を演じたり鬼になったり、海賊にさらわれたお姫様を助ける役を演じたり、赤ずきん役でオオカミのオお腹を切ったりした経験はありませんか。舞台で演じる快感、醍醐味はおとなになっても忘れられない思い出ではないでしょうか。

・自己肯定感を育てる 現代の子ども達は自己肯定感が少ないように感じます。「私なんて、オレなんてできないよ」と言う子どもが増えているのですよ。「やってみないとわからないよ、ね、やってみよう。きっとできるよ」

役をもらっても初めのうちはセリフは棒読みだったり、体で表現する場面でもじもじして突っ立っている子どもも少しずつ自信を持って表現するようになってきます。子どもたちが役柄を通じて自分を表現することで、自己肯定感がしっかり育ってくるのです。稽古場に入ってくるなり元気な声で「おはようございます!」と挨拶。自信を持った子どもの目は輝いているのです。こんな子どもを見たいと思いませんか。

・コミュニケーション能力が育つ 文科省は幼稚園、小学校の先生に子ども達のコミニケーション力を育てるようにと言っています。幼児もスマホを持つ時代です。SNSが子どもの暮らしの中に当たり前に入っています。ファミレスやお寿司屋さんでもロボットが対応してくれます。

人と話さなくても用が足りるので、5メートル離れた友達にもスマホでメッセージでやり取りする。だからコミニケーション力が育たないのは当然ですよね。それでは困ります。

でも大丈夫!対話式ミュージカルでは相手役の子どもと心と心を交わさなければ芝居が成り立たないので、しっかり相手を見て話すようになります。

・親子の絆が深まる 対話式ミュージカルでは、親が相手役になって稽古をするようになるので家族の思い出がたくさん生まれ、親子断絶を防ぐことができます。実際、劇団天童の子どもミュージカルに出演した子どもは、あれから20年経っても話しかけてくれますし、親御さんも今でもお付き合いしています。

・共感力を学ぶ場 対話式ミュージカルは、観客と演者が対話を交わしながら物語を進める過程で、共感力を学んでいきます。物語の中で経験する葛藤や喜びが、感動を共有する大切な時間として舞台全体に広がり、教育的にも心に残る価値をもたらすのです。

・輝き続ける宝物になる 舞台で生まれる感動は、心の中にずっと輝き続ける宝物のような時間となります。その瞬間が子どもたちに「自分にもできる!」という自信を与え、親子にとってかけがえのない特別な宝物になるでしょう。ひとつになっていく親子の様子を見て胸がいっぱいになるのです

本記事を読めば、親子で挑戦するステップが明確に

レッスン中の子ども達

親子で対話型ミュージカルに挑戦する際に必要なステップが、本記事を通じてわかりやすく整理されています。物語選びや台本作成、舞台準備から公演までの流れを一つひとつ具体的に解説することで、初めての方でも安心して進められるようお手伝いします。この記事を読むことで、親子がともに充実した舞台づくりに向けて自信を持てるようになります。

始め方:最初のステップ

対話式ミュージカルが効果をあげるのはわかったけれど、何から始めたら良いのかわからない、というのがふつうですよね。私もはじめのうちは何が何だかわからなくて頭が痛くなりましたが、長年の経験からこうすればできるというステップをお教えしますね。

物語選びのポイント:アンデルセン童話から学ぶ普遍的なテーマ

実際に私がこれまで選んできたのは『みにくいアヒルの子』や『人魚姫』など、アンデルセン童話が中心です。なぜなら、どの時代の子どもたちにも「自分らしさ」や「勇気」といった普遍的なテーマが伝わるからです。ある年、舞台で『雪の女王』を演じた小学生の女の子は、「カイを助けたい!」という気持ちが本番中に高まり、台詞を超えたアドリブで仲間を励ましてくれました。このような生きた体験ができるのも、物語選びの醍醐味です。

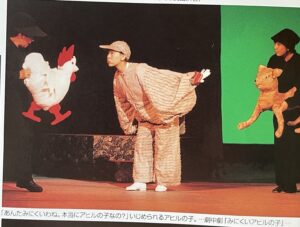

「みにくいあひるの子」 イヌやにわとりは手作り人形で登場

ぬいぐるみの作り方 材料 にわとり ボディは、白いキルティング布。とさかは真っ赤なフェルト。役者が操作しやすいように背中の部分に幅広のゴムを縫い付け、手首が入るようにしている。

イヌ もこもこした生地を使う。冬コートや太糸のニットセーターを使っても良い。東京なら日暮里の生地問屋街に行けば、いろいろな生地が豊富で値段も安い。重いもの、嵩張る生地は宅急便で送ることができるので安心して買い物ができる。

生地買い物に必要なもの メジャー。持ち帰り用の大きな袋。リュックサック。

問屋街を歩き回るので運動靴がおすすめ。カフェは少ないので飲み物を持って行ってください。

「みにくいアヒルの子」では、自己発見と成長の大切さが描かれ、どんな環境でも自分らしくいることの価値を教えてくれます。

「人魚姫」は、愛と犠牲の深さを通じて、自分の思いを貫くことの美しさを伝えています。

「雪の女王」では、友情や心の強さが試される物語を通じて、大切なものを守るための勇気が描かれます。

「おやゆび姫」は、冒険と発見をテーマに、小さな存在が大きな力を持つことを示しています。

これらの物語は、子どもだけでなく大人にも、人生の困難や喜びに向き合う力をそっと教えてくれるものですね。

台本の作り方

台本作りでは、必ず「観客が参加できる問いかけ」を盛り込みます。たとえば、実際の公演で「おやゆび姫」が「もぐらさんのお嫁さんになるのは嫌だな…どうしたらいいと思う?」と客席に語りかけたところ、子どもたちが「逃げて!」「自分の気持ちを伝えて!」と次々にアイディアを出してくれました。こうしたやり取りを台本に組み込むことで、舞台が生きた学びの場になります。

キャストと観客が言葉のやりとりをして物語を進めていくことで、対話式の魅力が引き立ちます。

親子での役割分担

実際の稽古では、親御さんが台本にふりがなをふってお子さんと一緒に読み合わせをしたり、家でセリフの練習に付き合ってくれる場面がよくあります。あるお母さんは、お子さんのために手作りの衣装を用意し、「本番前夜は親子でドキドキしながらリハーサルをした」と話してくれました。こうした共同作業が、親子の絆を深める大切な時間になります。

子どもであっても、舞台に責任を持つ舞台人の意識を持つ。台本を読み込む。物語全体のテーマを把握する。セリフ、歌、芝居の練習はきっちりやって練習に臨む。学校の勉強や行事を疎かにしない。

先ず親子で心の準備してくださいね。気負わなくてもいいのです。チームに溶け込める子どもミュージカルが成功するかどうかは、親の意識にかかってきます。劇団のスタッフと気持ちを通わせ、劇団からの連絡内容を把握しておくことが大事です。

稽古の段階で、「次は振り付けをするから歌をしっかり入れてきて」等と指示されたことを親が把握しておくとうまくいきます。

4. 実践例と成功へのヒント

ある保育園で『みにくいアヒルの子』を上演した際、アヒルの子役の男の子が「どうしても歩き方が変だって言われる…」と客席に相談しました。すると、観ていた園児たちが一斉に「大丈夫!」「自分のままでいいよ!」と声援を送り、何人かは舞台の前まで出てきて応援してくれたのです。その後、アヒルの子役の子は「みんなが応援してくれて嬉しかった」と自信を持って演じきり、終演後には「またやりたい!」と笑顔で話してくれました。こうした経験が、子どもたちの心に残る宝物になるのです。

あひるの子役は足を内側に向けて懸命に歩きます。すると子ども達は、前に出てきてあひるの子役の脚を持って外側に向けようとします。3、4人がやってきて足をつかむのだからたいへんです。あひるの子役は足を踏ん張って内側に向けておいる、3歳児は外に向けようとする。

外に向けられたら物語が進みません。ついにあひるの子役は座り込んで足を外に向けられるのを防ぐ。幼児は必死、あひるの子役も必死。泣き出しそうになってしまいます。すると、子どもが「泣かないで、痛くしてごめんね」

あひるの子役の子どもは、「ありがとう。みんな、やさしいんだね」立ち上がって演技を続けます。保育園の子ども達は、ガンバレコールを送り続けました。舞台と観客とが物語の中でひとつに溶け合う感動的な場面です。

よくある悩みと解決策

子どもの集中力をどう保つか 幼児から高校生

集中できる時間は年齢によってちがうので、発達段階にあったやりかたをご紹介しますね。

幼児の場合

私の教室では、幼児クラスは40分のレッスンを基本にしています。途中で飽きてしまう子もいますが、そんな時は「みんなで好きな動物の鳴き声を真似してみよう!」と即興の遊びを取り入れます。これが意外と盛り上がり、子どもたちの集中力が戻るのです。小学生以上になると、意見交換タイムを設けて「このキャラクターだったらどうする?」と自分の考えを自由に話してもらうことで、役への理解が深まります。

「みにくいあひるの子」の稽古に入る場合、初めに対話式で絵本の読み語りをすると、物語に興味関心を持ってくれます。

小学生の場合 レッスン時間は60分。学校の授業時間は50分なのでプラス10分60分くらいが集中力を切らさないでレッスンできる時間です。導入は、幼児と同じ対話式絵本読み語りから入ります。あひるの子、意地悪な兄弟あひる、お母さん、イヌ、ねこ、おばあさん、にわとりはどんな人柄か。

登場するキャラクターが好きになれるかどうか。イヤならその理由は何か。あひるの子のようにいじめを受けたらどうするか。登場人物の気持ちになって率直な感想を話してもらう。役を演じるということは、役の気持ちがしっかりわかっていることが必要だからです。

次に台本を読む。メッセージが脚本家のメッセージがしっかり伝わっていることを確かめてから次の段階へ進みます。

中高生の場合レッスン時間は90分。やはり絵本の読み語りから入ります。「人魚姫」の結末が納得できないという生徒がけっこう多くて、ワイワイの議論になります。「王子はヒドいよね」「バカじゃないの、自分を助けてくれた人を振ってさ」「人魚姫が泡になるの、納得できない」「こんな彼氏、要らないよ」

ひとしきりワイワイ言い合ってから台本を読む作業に入ります。「うーむ、そうか、人魚姫ってえらいね」「真似できる?」「できないよ」「でも、かっこいいよね」という結論になりました。

私の脚本では、人魚姫が魔女めがけてナイフを投げつける。人魚姫は陽が昇って天の国に登って行くと言うシーンを作っている。「ここ、かっこいいよね」「うるっとくるよ」。台本読みは終わりからやりたいというのでそうしました。

物語の中の住人になり感情移入しているからミュージカルに積極的に入り込み、表現者として意欲的に取り組んでくれます。

シンプルな工夫でプロのような演出を実現する方法

私は基本的には大道具を使わず、小道具、衣装、音響、音楽、メリハリのある照明で表現します。なによりだじなことは、俳優が持っている人間力を活用した演出は、本当に独創的で力強いものになります。

物語の世界観を作り上げるために、小道具と衣装をシンプルで象徴的なものにするのがポイントです。たとえば、特定のキャラクターを象徴する色や形を持つ小道具や衣装を取り入れるだけで、観客に伝わるメッセージがぐっと深まります。

また、人間力を最大限に引き出すには、演技の表情や声のトーン、動きの美しさを磨くことが大切です。たとえば、観客の想像力を刺激するような動作や、感情のこもった台詞回しを意識することで、大道具がなくてもその場の空気を変える力を生み出せます。

観客との交流も重要な要素ですね。観客が物語に引き込まれ、自分もその一部であると感じるように、演者のエネルギーと誠実さが舞台全体を支える役割を果たします。このシンプルなアプローチは、観客に強い印象を残す演出を作り上げる大きな鍵になると思います!

親子にとっての恩恵と成長

子どもが自信を持つ瞬間は、親にとっても感動的です。舞台上でセリフを堂々と演じる子どもの姿に、初めは緊張していた様子が次第に明るい表情へと変わっていきます。観客の拍手や笑顔を受け取り、「私にもできた!」という気持ちが芽生えるその瞬間は、特別なものです。

その自信は、舞台だけでなく日常の行動にも影響を与えます。たとえば、学校での発表や友だちとのやりとりにも前向きな姿勢が生まれ、積極的に挑戦する心が育っていきます。そして、親は子どものその成長を間近で感じることで、共に喜びと誇りを分かち合う時間となります。

舞台経験は、子どもたちに「できないことはないんだ」という確かな自信を植え付け、未来への力を与える貴重な機会になるのです!

舞台が家庭に与えるポジティブな影響 家庭円満になる

子どもが舞台に出演することは、家庭に良い影響を与えます。夫婦が舞台のことを話しあうようになり、食事時の話題も「どう、うまく行ってる?」「もう直ぐ本番だね。お父さん、胸がドキドキするよ」「風邪ひかいように気をつけようね」など、やさしい思いやりの気持ちが家庭に溢れます。

本番の後の親子の笑顔は最高にすてきです!親同士も仲良くなっていくのです。

うちの劇団では、子どもの親同士が10年以上も良いお付き合いをなさっています。同じ釜の飯を食べた仲ですからね。

役決めの問題 親子の不満を解決する方法

子どもミュージカルでいちばんの悩みは役を決める時です。作品を成功させること、子ども達が気持ちよく役に取り組んでくれるだろうか・・・。親御さんはどう思うだろうか。役決めの日が近づいてくると、毎日、夢に子ども達ぼ顔が出てきて眠れないほどです。「みにくあひるの子」の場合、どうしたかを参考になさってください。

1. 配役方法の考え方

①みにくいあひるの子役 主役のあひるの子役がはまれば舞台は成功します。それだけにあひるの子役を決めるのが神経を使います。いじめられてもいじめられても自分を信じて生きてゆき、最後は白鳥になるという役には、繊細な感情表現ができる子を選ぶと物語が深まります。対話式では観客と感情を共有しながら進めていきますから、内面の葛藤や成長を表情や声で丁寧に演じられる子が適任です。

②兄弟あひる達 兄弟役は、エネルギッシュな子や表現力豊かな子を選びます。主役をいじめる場面がイヤだという子にはこの役は難しいです。クエクエと鳴きながら主役のあひるの子のまわりる場面では嫌がって泣き出す子がいたらどうすればいいでしょうか。

「ほんとうにいじめているのじゃないから大丈夫、これはお芝居だから安心してやってね」とやさしく言って、納得してやってくれる子ならなんとかやっていけますが、そうじゃない場合はこの場面になると、いじめられているあひるの子を悲しそうに見つめる演技に変え、兄弟あひる達が退場する際に皆の後からくついて退場するようにするとうまくいきます。

③にわとり、ねこたち この役は舞台にユーモアや温かさを与える存在です。にわとりやねこの着ぐるみを着て歌や踊りで表現するので、コミカルな演技が得意な子を選ぶと、観客にも親しみやすいシーンが作れます。

④白鳥たち 池で遊んでいる子ども白鳥達のシーンを作り、出番を増やします。バレエが得意な子のために作ってあげるといいでしょう。あひるの子役をいじめる場面はイヤだけれど、白鳥の踊りは大好きで喜んでやってくれるのでほっとします。

⑥ バランスを考えた配役 全体を通じて、どの役も物語を表現する重要な存在であることを強調します。出番が少なくとも、群舞や特定のシーンでその子どもが注目される瞬間を作り、「みんなが物語の一部」と実感できる工夫を取り入れます。これは台本作りの段階でしっかり作り込むとうまくいきますよ。指導者は誰もが大事だということを示していかなければなりませんからね。

さらに念には念を入れて、役ごとの特徴や魅力を説明し、それぞれの役が持つ重要性を明確にします。配役は「舞台を成功させるための最善の選択」であることをしっかり、愛情をもって伝えます。

2. 不満への対応策 初めが肝心 くどいぐらいでちょうど良い

- 親への説明: 配役の理由を具体的に説明し、子どもがその役を通じて成長できるポイントを共有します。 例: 「この役は〇〇ちゃんの表現力を伸ばす絶好の機会です。」

- 子どもへの励まし: 役に対するポジティブな見方を促し、「どの役も大切」という舞台全体の価値を伝えます。

- 全員が輝ける場の設計: 群舞や合唱など、どの役でも観客に注目される場面を増やします。

3. 公演後のフォロー

- 舞台終了後に、全員の努力と成功を称える時間を作ります。劇場公演の場合は、小さなお土産を用意してプレゼントします。「ありがとう、先生!」子ども達が抱きついてくれる瞬間は最高です。演技の問題は、次のレッスンの時に話すといいですね。フロアに輪になって座って話すとうまくいきます。

- 「みんながいなければ、この舞台は完成しなかった」という視点を共有し、役割の重要性を再確認します。

役替え公演で誰もが主役!

誰もが大事と理屈ではわかっていても、どの子も主役をやりたい、親も我が子が主役で舞台に立つ姿を見たい。当たり前ですよね。そこで、稽古場で役替え公演をします。みにくいあひるの子役の子がおばあさん役になったり、イヌ役の子が主役のあひるの子役になって演技すると、稽古場に和やかな雰囲気が流れます。役によって物語の見方がこんなに違うものかとびっくりした、と子も親も言います。馴染みの保育園や幼稚園にお願いして役替え公演をさせていただくのをおすすめします。

衣装作り 公演が成功するかどうかのカギ

配役が決まったら、すぐ衣装の準備をします。親御さんの協力が必要です。仕上がりのデザイン画を見せて、縫っていただくようにお願いします。

ミシンを持ってないので縫えないと言われる方には得意な方が代わりに縫ってあげるようにお願いします。なにがしかのお礼の額は、劇団が提案するとうまくいきますよ。親御さん同士の間柄がスムースに運ぶように気を使いましょう。公演が成功するかどうかのカギを握っているのです。

まとめ コミュニケーション力、表現力を育てたいなら子どもミュージカル!

私自身、親子でミュージカルに挑戦する姿を何度も見てきましたが、舞台を終えた後の親子の笑顔や「また一緒にやりたい!」という声は、何よりのご褒美です。今の時代だからこそ、親子で同じ目標に向かって努力し、達成感を分かち合う体験はかけがえのないものです。もし迷っている方がいれば、ぜひ一歩踏み出してみてください。きっと、親子の新しい絆が生まれるはずです。

ミュージカルは、セリフ、歌、ダンス、芝居がひとつになって表現する舞台芸術です。お子さんの隠れた才能を見つける良い機会になると思います。ハードルが高そうに見えますが、意外にそうでもないのです。本番で緞帳が降りた時の震えるような達成感の味を子供に味あわせてあげませんか。

劇団天童が全力でサポートします。

お問い合わせ gekidantendou@gmail.com

コメント