語り手として歩いてきた私の旅路に、ひとつの節目が訪れました。 それは、アンデルセンの生まれた町、デンマーク・オーデンセを訪れたときのこと。

彼の像の前に静かに腰を下ろし、自作の絵本を開いた瞬間、 私は物語に語りかけるという、語り手としての原点に立ち返っていたのです。

この記事は、アンデルセンの足跡を辿りながら、 語り手としての私自身の声と向き合った“物語の巡礼”の記録です。

アンデルセン像の前で絵本を読んだ日

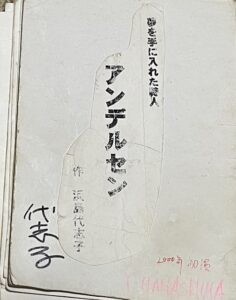

ミュージカル「アンデルセン」台本

ミュージカル「アンデルセン」台本

劇団天童ミュージカル「アンデルセン」雪の女王 カイとゲルダ

アンデルセン像 隣に座って自作の絵本を読んだ

アンデルセンの生家

アンデルセンの人形(実物大)

アンデルセン博物館に行く道の足跡

デンマーク・オーデンセ。アンデルセン博物館(H.C. Andersens Hus)の庭園の一角。 生家の近くにある像の前に、私は静かに腰を下ろしました。

芝生の上に座り、風の音と葉の揺れに包まれながら、自作絵本『親ゆび姫』を開きました。

誰かに聞かせるためではなく、物語に語りかけるために。 アンデルセンは、そこに静かに佇みながら、ずっと聞いてくれていたように思います。

この旅は、語り手としての私自身の巡礼でした。 アンデルセンの生まれた町、夢を見た川、舞台に立った劇場、そして墓前まで―― 私は彼の物語と人生を辿りながら、自分の語りの意味を見つめ直す旅をしていたのです。

語り手としての歩み

絵本との出会いは“語り”から始まった

私が絵本と出会ったのは、読み聞かせという行為を通してでした。 物語を声に乗せて届けることで、子どもたちの表情が変わり、空気が動き、心がつながる―― その瞬間に、絵本はただの紙ではなく、生きた物語になるのだと感じました。

語り手としての私にとって、絵本は読むものではなく、語るものです。 声にすることで、物語は聞き手の心に届き、語り手自身の心も動かされていきます。

読み聞かせ・ミュージカル実演の中で見えたもの

劇団天童の活動では、絵本の読み聞かせだけでなく、物語を舞台化することにも取り組んできました。

子どもたち、大人たち、そして観客とともに、物語を“語り合う”時間をつくること。 それが、私の語り手としての原点です。

舞台では、絵本の世界を身体と音楽で立ち上げることで、物語が空間の中に生き始めます。 観客の心に残るのは、セリフだけではなく、語りの余韻と問いかけ。

それこそが、語り手として私が大切にしている“物語の力”です。読み聞かせから舞台創作まで、劇団天童ではさまざまな形で物語を届けてきました。

詳しくは、劇団天童ホームページをご覧ください。http://gekidantendou.com

『みにくいアヒルの子』――孤独と希望を語り直す

アンデルセンの物語には、いつも“孤独”がそっと寄り添っています。 『みにくいアヒルの子』もそう。誰にも受け入れられず、居場所を探し続けるあひるの子の姿に、 私は語り手として、そして一人の人間として、深く共感しました。

この作品を、私はオリジナル絵本として書き直しました。 言葉を選び、構成を整え、子どもたちが自分のこととして受け止められるように。 そして舞台では、音楽と身体表現を通して、「自分を信じる力」を、観客の心に届けることを目指しました。

語り手としての私が、アヒルの子に語りかけるように― 「あなたは、あなたのままで美しい」と。

『親ゆび姫』――小さな命の旅と選択

『親ゆび姫』は、私にとって特別な物語です。 小さな命が、さまざまな出会いを経て、自分の居場所を見つけていく―― その旅は、まるで語り手としての私自身の歩みのようでした。

絵本では、親ゆび姫の心の動きを繊細に描きました。 舞台では、彼女の選択と成長を、歌と動きで表現しました。 観客の中には、涙を流す方もいました。 それは、彼女の旅が、誰かの心の旅と重なった瞬間だったのだと思います。

プロ俳優・市民俳優・子どもたちが共に語る舞台

私たちの舞台には、プロの俳優も、市民俳優も、子どもたちもいます。 年齢も経験も違う人々が、ひとつの物語を語る―― それは、語りの本質そのものだと思っています。

商業的な演出ではなく、“物語を生きる”ことを大切にした舞台づくり。 セリフは、アンデルセンの言葉を紡ぎ直すように書きました。 演出は、余韻と問いかけが残るように構成しました。

舞台が終わったあと、観客の中に静かな沈黙が流れるとき、 私はいつも思います。 「ああ、アンデルセン…あなたの物語は、今も生きています」

出演者の声と観客の反応←★子どもたち・市民俳優の感想・体験談

アンデルセンと歩いた旅路|語り手としての巡礼

オーデンセ川のほとり感じた物語の始まり

アンデルセンのお母さんが洗濯した石

ミュージカル『アンデルセン』の中でも描いた、オーデンセ川。 彼が幼い頃に見ていたであろうその流れを、私は実際に歩いてみました。 静かで、どこか寂しげで、それでも優しい風が吹いていました。

川の音に耳を澄ませながら、私は思いました。 この川は、アンデルセンの物語の始まりを知っている。 彼の孤独も、夢も、言葉になる前の感情も、すべてこの水辺に染み込んでいるようでした。

私はその場に立ち、語り手としての自分の原点を重ねました。 物語は、こうして生まれるのだと。

コペンハーゲン劇場への道

アンデルセンが夢を抱いて歩いた道――オーデンセからコペンハーゲンへ。 私はその道を、列車で、そして足で、辿りました。 彼が初めて劇場に立ったときの緊張、希望、そして不安。 それらを想像しながら、私は劇場の前に立ちました。

コペンハーゲンの街は華やかで、でもどこか冷たさもありました。 その中で、アンデルセンは自分の声を探し続けたのだと思います。 語り手としての私も、舞台に立つたびに、彼の心に寄り添ってきたのかもしれません。

劇場の扉の前で、私は静かに目を閉じました。 「アンデルセン、あなたはここで、物語を生き始めたのですね。」この劇場を訪れたとき、ミュージカル『アンデルセン』で描いた舞台の記憶がよみがえりました。

チボリ公園を見ているアンデルセン

コペンハーゲンの街並み

彼はずっと一緒にいてくれた

この旅の間、私はずっとアンデルセンと語り合っていたように感じます。 絵本を開くときも、舞台を思い出すときも、 彼は静かにそばにいて、“語り手としての私”を見守ってくれていたようでした。

オーデンセの川辺でも、コペンハーゲンの劇場でも、 そして像の前でも、墓の前でも―― 彼は、私の語りに耳を傾けてくれていたのです。

ああ、私のアンデルセン。 あなたの物語は、私の声の中に生きています。 そして、これからもずっと、語り続けていきます。

墓前の問いかけ|語り手としての巡礼の終わりに

アンデルセンのお墓で ご婦人と話した

アンデルセンのお墓 高さは1メートルくらい。幅は40cmくらい。

お墓の下は誰が植えたかいろとりどりの綺麗なお花。

コペンハーゲンの静かな墓地。 アンデルセンの墓の前に立った私は、絵本を胸に抱きながら、ただ静かに佇んでいました。 風がやさしく吹き、木々の葉がささやくように揺れていました。

そのとき、通りかかった年配のご婦人が、私に声をかけてくれました。 落ち着いた雰囲気の方で、墓前に立つ私の姿を見て、そっと微笑みました。

「あなたは、どこから来たのですか?」 「日本からです」と答えると、彼女は少し驚いたように、でも嬉しそうに言いました。 「まあ…私もアンデルセンが大好きなの。あなたは、どの作品が好き?」

私は少し迷ってから答えました。 「『みにくいアヒルの子』と『親ゆび姫』です。どちらも、舞台にしたり絵本にしたりして、日本の子どもたちに語っています。」

彼女は目を細めて、静かにうなずきました。 「どうして、わざわざ遠い日本からここまで?」 私は、胸の中にある思いをそのまま伝えました。

「アンデルセンの生涯をミュージカルにしたんです。劇中劇で『みにくいアヒルの子』と『雪の女王』を描きました。 それから、オリジナル絵本も作りました。『みにくいアヒルの子』と『親ゆび姫』。今も幼稚園や保育園で演じています。」

彼女は、少し驚いたように、でもとても優しい声で言いました。 「それは素晴らしいわ。日本に帰ってからも、続けるの?」

私は笑顔で答えました。「もちろんです。生涯現役でやります。」

彼女は静かに微笑み、墓石に目を向けながら、 「彼は、あなたの声を聞いていると思いますよ」と言いました。

その言葉に、私は胸がいっぱいになりました。

語り手としての答え

私は、語り手としてアンデルセンと歩いてきました。 彼の生まれた町、夢を見た川、舞台に立った劇場、そして今――この墓の前まで。

それは観光でも研究でもなく、“物語を生きる”ための旅でした。 彼の物語を語り直し、舞台にし、絵本にし、そして最後に、彼に語りかけるために。

ご婦人の問いは、私自身への問いでもありました。 「語り手として、あなたは何を届けたいのですか?」

私は静かに答えました。 「物語の力を信じています。だから、ここまで来ました。」

墓前での確信と静かな対話

アンデルセンの墓の前で、私は語り手としての自分を見つめ直しました。 そして、確信しました。 語りとは、誰かの人生と自分の心を重ねること。 語りとは、静かに、確かに、誰かの心に届く“声の贈りもの”なのだと。

私は絵本をそっと開き、彼の物語に語りかけました。 「あなたの声は、今も生きています。私の語りの中に、子どもたちの心の中に。」

風がそっと吹いて、木の葉が揺れました。 アンデルセンは、何も言わず、ただそこにいてくれました。

ああ、私のアンデルセン。あなたは、ずっと一緒にいてくれました。

まとめ:語り手としての旅は続く

この旅は、語り手としての私自身の物語でもありました。 アンデルセンの人生を辿りながら、私は自分の語りの意味を見つめ直しました。

オーデンセの川辺で、彼の孤独に寄り添い、 コペンハーゲンの劇場で、彼の夢に耳を澄ませ、 墓前で、ご婦人との会話を通して、語り手としての答えを見つけました。

語りとは、物語とともに歩くこと。 語りとは、誰かの人生と自分の心を重ねること。 そして、語りとは、静かに、確かに、誰かの心に届く“声の贈りもの”です。

私は、絵本を語り、舞台を創り、物語を生きてきました。 そのすべてが、アンデルセンとともにあったのだと、今ならはっきり言えます。

彼の物語を語ることは、私自身の声を見つけることでもありました。 そしてその声は、子どもたちの中に、観客の中に、静かに息づいています。

あなたは、どんな物語を生きていますか?

アンデルセンの物語は、遠い昔のものではありません。 孤独に寄り添い、夢を語り、選択を重ねて生きる―― それは、今を生きる私たちの物語でもあります。

もしあなたが、誰かに語りかけたい物語を持っているなら、 それはもう、語り手としての第一歩です。

語りは、特別な技術ではなく、心から心へ届ける行為。 あなたの声が、誰かの心に届く日が、きっと来ます。

どうか、あなた自身の物語を、大切に語ってください。 そして、もしよければ―― アンデルセンの物語を、あなたの声で語ってみてください。

それはきっと、誰かの心に、静かに灯りをともすでしょう。

コメント