保育の現場で、子どもの心に届く昔話を探している先生や保護者の方へ。

『三枚のお札』は、命を守る知恵と母の願いが込められた、深い教育的価値を持つ昔話です。 語りのあとに人形劇として演じることで、子どもたちは物語の世界を“自分の体験”として生き始めます。

この記事では、保育園・幼稚園・家庭で実践できる『三枚のお札』の人形劇について、場面ごとの台本・簡単な演出・子どもの声を交えながらご紹介します。 紙人形やぬいぐるみでも十分。語りの力を、子どもと一緒に“育ちの時間”へと変えてみませんか。

はじめに:語りの中で見えた“母の願い”

昔話『三枚のお札』は、語りの現場で何度も届けてきた物語です。 一見すると「怖い話」として知られていますが、子どもたちと向き合う中で、私はこの昔話の奥にある“母の願い”に気づかされました。

山姥は、育てられなかった母の象徴。 小僧は、親元を離れて寺に預けられた子ども。 そして、三枚のお札は、命を守るための“心の道具”。

語りのあとに人形劇へと展開すると、子どもたちは物語の中に入り込み、逃げる・守る・立ち向かうという感情と行動を、自分のものとして体験し始めます。

『三枚のお札』は母の物語──語りの現場から見えたこと

山姥は“育てられなかった母”──語りの中に見える社会の記憶と情の深層

昔話『三枚のお札』に登場する山姥は、ただの“怖い存在”ではありません。 語りの現場で何度もこの物語を届けるうちに、私は山姥の姿に、育てられなかった母の影を感じるようになりました。

かつての日本には、飢饉や口減らし、姥捨てといった厳しい現実がありました。 家族の中で、育てることができなかった命。 社会の中で、居場所を失った存在。 山姥は、そうした“育てられなかった母”の記憶を背負って、物語の中に現れます。

けれど、山姥は最初から恐ろしいわけではありません。 小僧に栗を煮てあげたり、泊まらせてくれたり、どこか優しさを感じさせる場面もあります。

その二面性は、母性と試練が同居する“情の深層”を映しているように思います。

ある保育園で語ったとき、年長の女の子がぽつりと言いました。 「山姥って、ほんとはさみしかったのかもね」 その言葉に、私は胸が熱くなりました。

子どもは、物語の奥にある“情”を感じ取っていたのです。

昔話は、単なる教訓や娯楽ではなく、社会の記憶と人の感情が織り込まれた“心の教材”です。

山姥の存在を通して、子どもたちは「怖い」だけでなく、「さみしい」「かわいそう」「どうしたらいいんだろう」といった複雑な感情に触れていきます。

語り手として、私たちができることは、そうした感情の揺れを受け止め、共に考える時間をつくること。

姥捨て・口減らしの歴史的背景

昔話を語るとき、私たちはただ物語を伝えているのではありません。 その奥にある“命の記憶”を、子どもたちと一緒に見つめているのです。

『三枚のお札』に登場する山姥。 怖い存在として描かれがちですが、私は語るたびに、彼女の背後にある社会の記憶を感じます。 それが、「姥捨て」や「口減らし」と呼ばれる歴史の断片です。

昔の日本では、食べ物が足りない時代が長く続きました。 飢饉や災害が起きると、家族の中で“誰を生かすか”という、苦しい選択を迫られることがありました。

高齢者や幼い子どもが、山に置き去りにされたという記録も残っています。 それは、冷たい行為ではなく、どうしても生き延びるための“悲しい知恵”だったのです。

「口減らし」とは、食べる口を減らすという意味。 今の私たちには想像しづらいですが、命を守るために、命を手放さざるを得なかった時代があったのです。

語りの中で山姥が小僧を食べようとする場面。

それは、育てられなかった母の姿でもあり、社会に見捨てられた命の象徴でもあります。 でも、子どもたちはその奥にある“情”を感じ取ります。

保育の現場で昔話を語るということは、 命の歴史を、子どもたちの心にそっと手渡すこと。

そして、今の社会では「誰も捨てられない」「誰も見捨てない」ことを、語りながら伝えていくことだと思っています。

語りの力は、命の記憶をやさしく照らします。

山姥の二面性:優しさと恐ろしさの同居

昔話『三枚のお札』に登場する山姥は、ただの“怖い存在”ではありません。 語り続けてきた私には、彼女の中に、優しさと恐ろしさが同居しているのが見えてきます。

そしてその二面性こそが、子どもたちの心を揺らし、育てる力になるのです。

山姥は、最初は優しい。 小僧に栗を煮てあげ、泊まっていきなさいと声をかける。 その場面で、子どもたちは安心します。

「いい人じゃん」「おばあちゃんみたい」と言う子もいます。

でも、夜が更けると、山姥は包丁を研ぎ始める。

「えっ、食べるの?」「なんで急に怖くなるの?」

子どもたちは戸惑いながら、物語の中で“信じていた人が裏切る”という感情に触れていきます。

この優しさと恐ろしさの同居は、現実の人間関係にも通じます。 誰かに甘えたい気持ちと、でもその人が怖くなる瞬間。

子どもたちは、物語を通して「人って、いろんな顔を持ってるんだ」と感じ始めるのです。

ある園で語ったあと、年長の女の子が言いました。

「山姥って、ほんとはさみしいのかも。だから食べようとしたのかな」

その言葉に、私はしばらく声が出ませんでした。 子どもは、恐ろしさの奥にある“情”を感じ取っていたのです。

保育の現場では、「怖い話は避けたい」と思うこともあるかもしれません。 でも、昔話の怖さは、ただ脅かすためのものではありません。

それは、子どもたちの心に“問い”を残すための装置です。 「信じるって何?」「怖い人にも優しさはある?」 そんな問いが、子どもたちの感情を育てていくのです。

山姥の二面性は、語り手としての私たちにも問いかけてきます。 どこまで語るか。どこで止めるか・・・。

子どもたちの反応を見ながら、語りの深さ(どこまで怖く演じるか)を調整します。4、5歳児に対してなら山姥は精一杯恐ろしく表現します。 山姥に十分に打ち勝つ力が備わっているからです。

3歳児未満の子ども達に対しては、子どもの状態を見ながら調節します。泣いて怖がっている子がいるのにこれでもかと言うほど怖がらせるのはまずいですね。夜泣きしたり、保育園に行くのをいやがる子どももいます。

匙加減が大事です。

語りのあと、部屋の空気がふっと静かになった。 『三枚のお札』の山姥が豆になってしまう場面まで語り終えたとき、年長の女の子がぽつりと言った。

子どもの声「さみしかったのかもね」

私は、思わず語りの余韻を止めて、その子の顔を見ました。 女の子は誰に向けるでもなく、ただ自分の胸の中から出てきた言葉のようにつぶやきました。

隣にいた先生も、少し驚いたように目を見開いてから、女の子に向かって静かにうなずき、そっと言いました。

「そうだね。山姥も、ひとりぼっちだったのかもしれないね」

その瞬間、部屋の空気が変わりました。 怖い話だったはずの物語が、子どもたちの心の中で“誰かの気持ちを考える時間”に変わっていたのです。

別の男の子が言いました。 「だって、栗も煮てくれたし、おにぎりもくれたよね…ほんとはやさしいのかも」

年中組の女の子が言いました。「ダメダメ、いい子ぶってるだけ。やるやる詐欺かもよ」

先生は、子どもたちの声を受け止めながら、こう続けました。

「人って、こわい気持ちの奥に、さみしさがあることもあるよね。それを感じられるって、すごいことね」

私は語り手として、語り終えたあとにこういう時間が生まれることを、何より大切にしています。

物語は、語って終わりではなく、子どもたちの心の中で“問い”として残る。 そして、先生のまなざしが、その問いをそっと育ててくれる。

山姥は、怖いだけの存在ではない。 子どもたちは、その奥にある“情”を感じ取る力を持っています。

豆になった山姥を食べる意味──“二度と離れない”母の願い

日本昔話に宿る母の愛──「食べてしまいたいほど」の包み込み

昔話を語り続けてきた私には、日本の物語に流れる“母の愛”が、いつも静かに、でも確かに響いてきます。

それは、ただ優しく見守るだけではない。 時に強く、時に深く、そして何より「包み込む」愛です。

西洋の昔話が「自立」や「冒険」で終わることが多いのに対し、日本の昔話は、母のもとに帰ることで物語が閉じることが少なくありません。

『三枚のお札』もそう。 山姥に追われ、命の知恵を使い切った小僧が、最後に戻るのは寺。 そこは、母のように見守ってくれる場所です。

そして、山姥が豆になり、小僧がそれを食べる場面。 あれは、ただの怖い終わり方ではありません。

「食べてしまいたいほど愛しい」という、日本の母性の深層が描かれているのです。

私自身、息子を育ててきて、何度も思いました。 「この子を丸ごと抱きしめたい」「この子のすべてを受け止めたい」 それは、まさに“食べてしまいたいほど”の感情でした。

近年、「母子は早く離れたほうがいい」「自立が大事」と言われることもあります。 でも、私は現場の人間として、そして母として、はっきり言いたいのです。

母に包まれた子は、安心して一人前になります。 しっかり甘えた子ほど、しっかり自分の足で立ちます。 母の深い愛情は、子どもの心の根っこを育てるのです。

昔話は、そのことを静かに教えてくれます。 語りの中で、子どもたちは「帰っていい場所」「受け止めてくれる人」がいることを感じ取ります。 それが、育ちの土台になります。

世のお母さん方へ。

どうか、遠慮なく、思いきり可愛がってください。

「食べてしまいたいほど好き」と思えるその気持ちが、子どもを安心させ、強くしてくれます。

昔話に見る価値観の違い──「悪を倒す」西洋 vs 「愛を受け入れる」日本

語りの現場に立っていると、子どもたちの反応から、昔話の“根っこ”が見えてくることがあります。

特に、西洋と日本の昔話を比べると、その違いはとてもはっきりしています。

西洋の昔話は、「悪を倒す」ことが目的になることが多い。

たとえば『ヘンゼルとグレーテル』 魔女をかまどに突き落として、兄妹は勝利します。

『ジャックと豆の木』大男が天から降りてくる豆の蔓を切り倒し、大男が地面に落ちて頭が割れます。

『白雪姫』毒のリンゴをたべさせようとした継母は最後に罰を受ける。

つまり、「悪いものは排除する」「敵は倒す」という構造です。 子どもたちはスッキリするけれど、どこか“戦いの物語”になっている。

一方、日本の昔話は違います。 『三枚のお札』では、山姥が豆になって最後に小僧はその豆を食べる。 これは「倒す」ではなく、「受け入れる」終わり方です。 怖い存在を、自分の中に取り込むことで、物語が静かに閉じる。

語りのあと、ある保育園で年長の男の子が言いました。 「食べたら、もう仲間になるんじゃない?」 その言葉に、私ははっとしました。

子どもは、“敵を受け入れる”という感覚を、ちゃんと感じ取っていたのです。

『桃太郎』もそうです。

鬼を退治する話ですが、最後は鬼を殺すのではなく、鬼は降参し、桃太郎達は奪われた宝物とさらわれた娘を連れて帰る。 鬼は改心し、共存の道を選ぶ。

『古事記』にさかのぼれば、

スサノオがヤマタノオロチを退治したあと、その力を受け継ぎ、草薙の剣を天に捧げる。 つまり、「力を受け入れ、次につなげる」構造です。

この違いは、保育の現場でも大きな意味を持ちます。 子どもが「怖い」「嫌い」と感じるものを、どう扱うか。

排除するのか、受け入れるのか。 日本の昔話は、「怖いものも、悲しいものも、まるごと包み込む」ことを教えてくれます。

語りのあと、先生がこう言いました。 「怖いものを受け入れるって、子どもにとってはすごく大事な経験ですね」 その通りです。

保育の中で、子どもが“怖さ”や“怒り”を感じたとき、それを否定せず、受け止める。 それが、心の成長につながっていくのです。

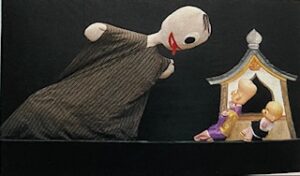

子どもの反応:「早く食べろ!」から見えた本質。「食べろ!」コールが物語を動かす

私は語りの現場で、何度も『三枚のお札』を届けてきました。 ある日、定番の結末「和尚さんが豆になった山姥を食べる」で人形劇を演じたところ、子どもたちが大激怒。

「えーっ!和尚さんが食べるの?」「お前が食うな!」「小僧、お前がやれ!」

学童保育所のホールいっぱいに子どもの声が響き渡り、子ども達3、4人が人形劇舞台まで来て小僧の人形をつかみ豆をたべさせようとします。

和尚の人形を掴んで寺に押し込もうとします。台本にない展開になって舞い、小僧役も和尚役のスタッフはどうしていいかわからりません。

私は即座に演出を変えました。和尚役が「さ、小僧、今じゃ!」とけしかける。小僧役は「はい!おら、豆が好きだ、食ってやる!」と言うなり豆をパクりと飲み込む。

「やったね」「えらいぞ」「それでいい」。子供達は大喜びです。

子どもたちの声が、物語の本質を突いていました。

その夜、台本を書き換え、翌朝には新バージョンで公演。 子どもたちは「よかったね」「もう安心だね」と笑顔になりました。

小僧が寺にいる意味──社会に預けられた子どもと命の知恵

昔の日本では、飢饉や災害、口減らしの時代に、育てられない子どもを寺に預けるという文化がありました。 寺には食べ物があり、雨風をしのげる屋根があり、何より“見守る目”がありました。 親の手が届かないとき、寺が子どもを受け止めていたんです。

語りのあと、ある保育園で年長の男の子がぽつりと言いました。 「お寺って、帰ってきても怒らない場所だよね」 その言葉に、私は思わずうなずきました。 子どもは、物語の中に“安心できる居場所”を感じ取っていたのです。

和尚さんは、小僧に三枚のお札を渡します。 それは、命を守るための知恵であり、心の支えでもあります。 和尚さんは、親代わりとして小僧を育てている。 それは、今の保育者の姿と重なります。

保育の現場でも、子どもが「困ったときに戻れる場所」であること。 「自分の力で生きていくための知恵」を渡せる存在であること。 それが、昔の寺の役割であり、今の私たちの役割だと思うのです。

『三枚のお札』の寺は、物語の舞台であると同時に、 子どもが安心して育つ“社会のまなざし”の象徴でもあります。

寺は「学びの場」だった

江戸時代には、寺子屋が庶民の教育を支えていました。 読み書きそろばんだけでなく、礼儀や道徳も教えられ、子どもたちは寺で“生きる知恵”を学んでいたのです。 貧しい家庭の子どもも、寺に通うことで社会とつながることができました。

『三枚のお札』の小僧も、和尚さんから三枚のお札を託されます。 それは、ただの紙ではなく、「命を守るための知恵」そのもの。

つまり、寺は“命の教材”を渡す場所だったのです。それは、ただの紙ではなく、「命を守るための知恵」そのもの。

つまり、寺は“命の教材”を渡す場所だったのです。

昔の日本では、飢饉や災害、口減らしの時代に、育てられない子どもを寺に預けるという文化がありました。

寺には食べ物があり、雨風をしのげる屋根があり、何より“見守る目”がありました。 親の手が届かないとき、寺が子どもを受け止めていたんです。

語りのあと、ある保育園で年長の男の子がぽつりと言いました。 「お寺って、帰ってきても怒らない場所だよね」 その言葉に、私は思わずうなずきました。 子どもは、物語の中に“安心できる居場所”を感じ取っていたのです。

和尚さんは、小僧に三枚のお札を渡します。 それは、命を守るための知恵であり、心の支えでもあります。 和尚さんは、親代わりとして小僧を育てている。 それは、今の保育者の姿と重なります。

保育の現場でも、子どもが「困ったときに戻れる場所」であること。 「自分の力で生きていくための知恵」を渡せる存在であること。 それが、昔の寺の役割であり、今の私たちの役割だと思うのです。

『三枚のお札』の寺は、物語の舞台であると同時に、 子どもが安心して育つ“社会のまなざし”の象徴でもあります。

寺は「命の避難所」だった

昔の日本では、飢饉や災害、口減らしの時代に、育てられない子どもを寺に預けるという文化がありました。 寺には食べ物があり、雨風をしのげる屋根があり、何より“見守る目”がありました。

親の手が届かないとき、寺が子どもを受け止めていたんです。

語りのあと、ある保育園で年長の男の子がぽつりと言いました。 「お寺って、帰ってきても怒られない場所だよね」 その言葉に、私は思わずうなずきました。

子どもは、物語の中に“安心できる居場所”を感じ取っていたのです。

和尚さんは、小僧に三枚のお札を渡します。 それは、命を守るための知恵であり、心の支えでもあります。 和尚さんは、親代わりとして小僧を育てている。 それは、今の保育者の姿と重なります。

保育の現場でも、子どもが「困ったときに戻れる場所」であること。 「自分の力で生きていくための知恵」を渡せる存在であること。 それが、昔の寺の役割であり、今の私たちの役割だと思うのです。

『三枚のお札』の寺は、物語の舞台であると同時に、 子どもが安心して育つ“社会のまなざし”の象徴でもあります。

寺は「貧者の救済の場」だった

寺は、貧しい人々に食事を施し、病人を看取り、孤児を引き取ることもありました。 宗教的な慈悲の精神だけでなく、地域の中で“命をつなぐ”役割を果たしていたのです。

『三枚のお札』の小僧は、そんな寺に守られて育ちます。 そして、山姥という“試練”に出会い、知恵と勇気を使って乗り越えていく。 その姿は、まさに「社会に育てられた子ども」が、自分の力で生きる物語です。

語りのあと、子どもたちに「小僧はどこに帰ったの?」と聞くと、こう答える子がいました。 「お寺は、帰っていい場所なんだよね」 その言葉に、私は深くうなずきました。

寺は、命を守り、知恵を渡し、心を育てる場所。 そして、昔話の中でその役割が描かれていることは、今の保育者にとっても大きなヒントになります。

『三枚のお札』の寺は、物語の舞台であると同時に、子どもが安心して育つ“社会のまなざし”の象徴なのです。

誰でもできる!昔話『三枚のお札』人形劇台本

語りの現場から生まれた、子どもの心に届く演出案

はじめに|この台本が生まれた背景

この台本は、私が語りの現場で何度も『三枚のお札』を届ける中で、子どもたちの反応から生まれたものです。

ある公演で、結末に子どもたちが大激怒。「和尚さん、おまえが食べるな!」「小僧が食べろ!」と叫び、5、6人の子ども達が人形劇の舞台に押し寄せてきました。

小僧の人形を操作していたスタッフの手首を掴んで豆に向かってぐいぐい引っ張ります。和尚に対しては、あっちへ行けと上手にセットした寺に押し込めようとします。

混乱は収まりそうにない。そこで、小僧が豆を食べる芝居に変えました。すると、「よし!それでいい!」子ども達は拍手。皆、良い顔をしていました。納得した、心にすとんと落ちた瞬間でした。

私はその夜に台本を書き換え、翌日は新バージョンで公演。 子どもたちは満足しました。

この台本は、そんな“子どもと共に育てた物語”です。 誰でも演じられるよう、場面ごとに分けてご紹介します。

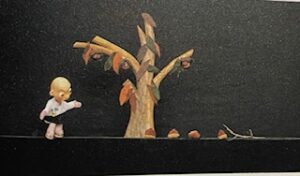

場面①:山寺の和尚さんと小僧

登場人物:和尚さん、小僧

背景:山寺

語り手:昔、ある山の寺に和尚さんと食いしん坊の小僧が住んでいました。寺の裏山には栗の木がたくさんありました。秋になると栗がいっぱい実って、風が吹けばからっと落ち、また風が吹けばからっと落ちました。

小僧:病んだ、病んだ、おら、掃除なんか大嫌い!

(箒をポイと投げる。和尚、寺から出て来る)

和尚:このぐうたら小僧、さっさと掃除しなさい

小僧:おら、腹減った、栗っこ食いたい。山へ行って栗、取ってくる

和尚:ダメだ。山姥に喰われてしまう

小僧:山姥なんかこわくない。おら、行く

和尚:仕方ないのう。では3枚のお札を持って行きなさい。困った時にはお

札に頼むのじゃ

小僧:はーい、ありがとうございます。では、行ってきまーす

(小僧は3枚のお札を持って、元気に歩き出す)

演出メモ:

小僧さんのキャラクターはいたずらっ子。動きは跳ねるように。声は元気いっぱいに。

和尚は、小僧に負けないほどお茶目に演じる。小僧を栗拾いに出すのは修行に出すつもりなのだ。クソ真面目に演じないように気をつけよう。

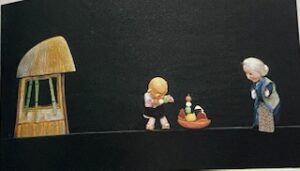

場面②:やさしげなおばあさんと出会う 実は山姥

登場人物:小僧、やさしげなおばあさん。実は山姥

小僧さんが、山で栗を拾っていると、どこからかやさしそうなおばさんが現れました。

おばあさん:あんれ、めんこい小僧さん。沿ったらとこで何してるだ?

小僧:おら、栗っこ、食いてえ。腹減ってって動けねえ

おばあさん:んだら、おらの家さ来い。茹で栗,蒸し栗、団子に柿に握り飯、

なんでも食わしてやる

小僧:本当か?おら、饅頭も食いてえなあ

おばあさん:さ、行くべ

(小僧は、うれしそうにおばあさんの後について歩く)

演出メモ

やさしげなおばあさんは、実は山姥。母親の優しさをしっかり表現する。やさ小僧は、疑う気はない。食べ物に釣られてうれしい。心の奥底では母親に会えてうれしい。

表現は難しいけれど、深い意味を知って演じることが大事。子ども達に話してください。子ども達は勘が良いのでわかってくれ流ので安心してください。

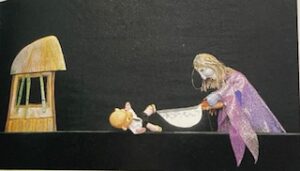

場面④:山姥の家

場面③:2枚目お札 川を出す

小僧は逃げる。山姥は追いかける。小僧、2枚目のお札を出す。

小僧:大きい川、出はれ!

(川布を舞台裏から客席に投げ出すようにして出す。効果音があると良い)

山姥:なんだ川、こんな川。ぐびぐび ぐびぐび。小僧、待て!

(腹ばいになって川布を飲み干す。布を舞台裏に引いてゆく。小僧は逃げる。山姥は追いかける)

演出メモ

追いかけの場面はテンポ良く、が大事です。BG、効果音、追いかけの音楽の生演奏またはCD再生すると迫力満点。工夫してみましょう。

場面④:3枚目のお札 塩の山を出す

小僧は逃げる、山姥は息を切らしながら猛烈に追いかける。小僧、3枚目のお札を出す。

小僧:塩の山、出はれ!

(塩の山を出す。シンバルなどの効果音が欲しい。鍋の蓋2枚をシンバル代わりにしてもおもしろい)

山姥:なんだこれしき・・・。グエエ、塩じゃ。わしは塩が嫌いじゃ

小僧:やあい、やあい、山姥、来てみろ。

山姥:待てえ!逃さんぞ。食ってやる!

(山姥は息も絶え絶えで塩の山を登って小僧を追いかける)

演出メモ

ますますテンポ良く。山姥が塩の山が嫌いな理由→塩は魔を清める力がある。知っておくと演技に深みが出る。

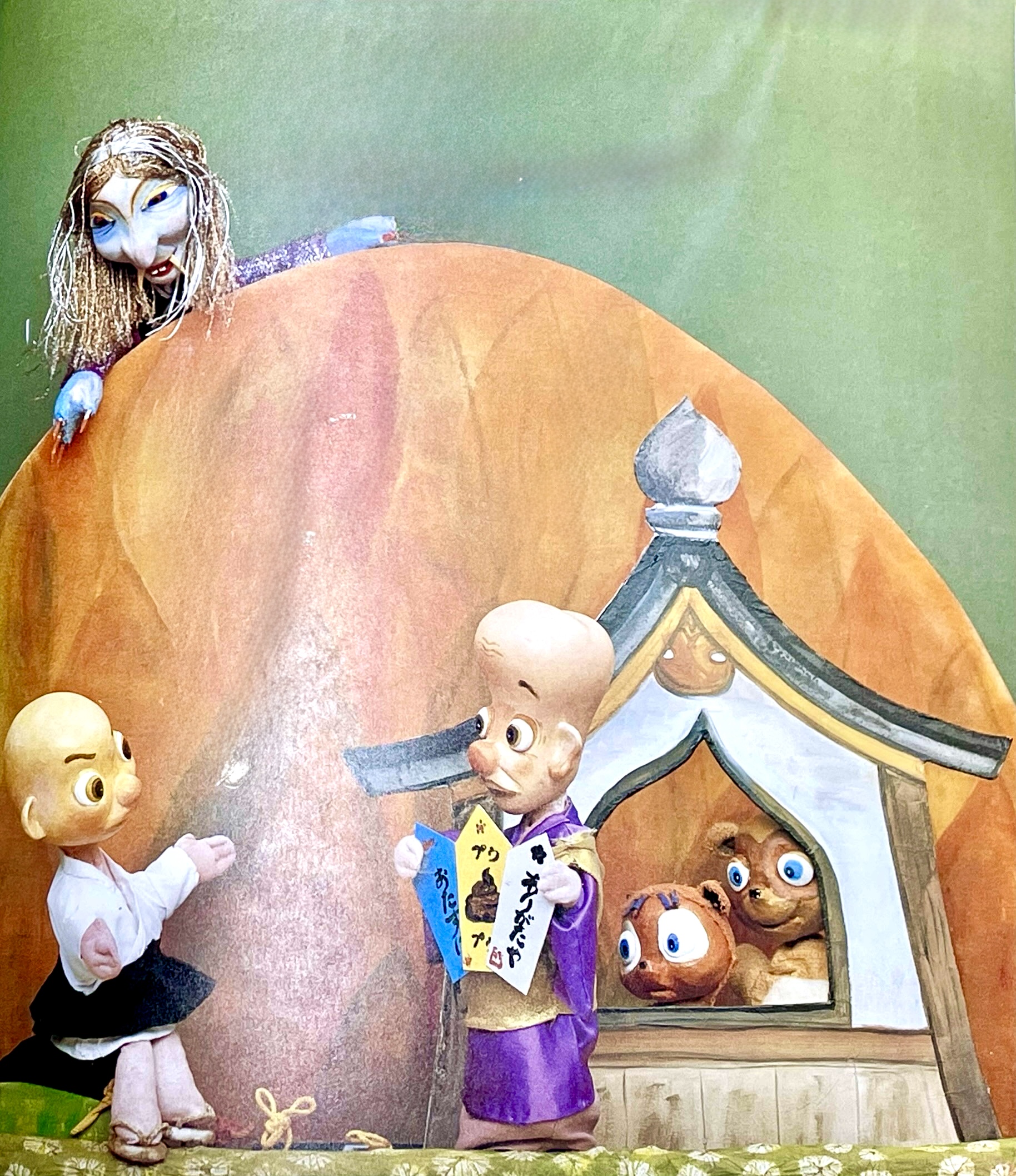

場面⑤:小僧、寺に逃げ帰る。山姥と対決

山姥:ヒャッ、ヒャッ、ヒャツ!見事じゃろう。小僧を食わせろ

和尚:婆様、今度は豆になってみれ。ほだら、小僧をくれてやる

山姥:よーし、化けてやる

和尚:低づく、低づく、低づくよ、お山の婆様、お豆になあれ

山姥はだんだん小さくなってゆく。

よくある質問(Q&A)

Q:人形がなくてもできますか?

A:はい。紙人形やぬいぐるみでも十分です。劇団天童では人形劇セット(台本、小道具付きでレンタルしています。

Q:山姥を怖がる子にはどう伝えれば?

A:塩と和尚さんがやっつけてくれる大丈夫と語りの前に伝えると安心します。

Q:結末は必ず豆を食べる必要がありますか?

A:はい。豆になって小僧のお腹に入るということは、母が息子を守り育てるという意味があります。この結末を変える必要はないと思います。

これは、私が現場で子ども達から学んだことです。

まとめ|昔話は、子どもと語り手が共に育てる“命の教材

『三枚のお札』は、母の深い愛と命を守る知恵が織り込まれた、静かで力強い物語です。 人形劇は、その物語を子どもたちが“生きる”場に変えてくれます。

子どもたちは、登場人物の気持ちに寄り添い、声をあげ、選択し、物語の中で命の体験をしていきます。

子どもたちの心に届く物語を、目の前でともに生きる。 それが、人形劇の魅力であり、保育の現場にこそふさわしい表現です。

どうか、ためらわずにトライしてみてください。全力でサポートいたします。

コメント