はじめに:子どもたちの反応が教えてくれる“本物の物語”の力

ある春の日、年中組の子どもたちに『オオカミと七匹の子やぎ』を語ったときのことです。 オオカミが家に忍び込む場面で、子どもたちは息を止めて見守り、母やぎが帰ってきて子やぎたちを救い出す場面では、涙ぐみながら「よかった…」とつぶやく子もいました。

そして、オオカミが井戸に落ちて死ぬ場面では、心から安心した表情を見せ、「もう来ないんだね」と言う声が聞こえました。

この反応を見て、私は改めて思いました。 子どもたちは、物語の中で“怖さ”を体験し、“安心”を知り、“正義”を感じている。 それは、心の奥に「生きる力」を育てる、かけがえのない時間なのです。

ところが最近、「オオカミと仲良くなる」「逃げて終わる」など、結末を改変した絵本が増えています。 怖さを避け、曖昧な終わり方にすることで、子どもたちの心の土台が育たなくなってしまいます。

この記事では、本当の「オオカミと七匹のこやぎ」について書いていきます。

「オオカミと七匹の子やぎ』は母の愛の物語

あらすじ

昔、お母さんやぎが七匹の子やぎを育てていました。ある日、お母さんは食べ物を探しに出かけます。「オオカミには気をつけてね。あいつは騙してやってくる。オオカミの足は白い、声はガラガラだからすぐにわかるよ。誰が来ても戸をあけちゃいけませんよ」「はーい、お母さん」

オオカミがやってきましたが、黒い足とガラガラ声ですぐにオオカミだと分かりましたが、オオカミは粉を足にまぶし、チョークを食べて綺麗な声にしました。家に忍び込み、六匹の子やぎを食べてしまうという物語です。

末っ子だけが時計箱に隠れて助かり、母やぎが帰宅後、狼の腹を切り開いて子どもたちを救い、代わりに石を詰めて縫い合わせ、狼は井戸に落ちて死にます。

この物語は、単なる“怖い話”ではありません。母の強い愛、家族の再生、そして命の尊さを描いた、深く力強い物語です。母やぎは、子どもたちの命を奪ったオオカミに対して、毅然と立ち向かい、救い出します。母は強し、ですね。

本質的なテーマ 母の愛が子どもに生きる力を与える

『オオカミと七匹の子やぎ』は、母の愛が試練を乗り越え、命を守り抜く姿を描いた物語です。 子どもはこの物語を通して、「母の愛は絶対である」という感覚を受け取り、自分が守られているという安心と信頼を深く感じます。 その安心こそが、子どもが生き抜く力の根となり、心の土台となっていくのです。

この物語は、怖さの中にある安心、危機の中にある希望、そして命の尊さを、子どもの心に静かに、しかし確かに届けてくれます。 だからこそ、保育の現場でも、家庭でも、正調で語り継ぐ価値があるのです。

保育現場で語る意味と効果

物語を通して、子どもたちは“生きる力”を実体験するのです。『オオカミと七匹の子やぎ』を語るとき、保育室の空気は一変します。 オオカミが何度もやってきて、声を変え、足を白くして、子やぎたちを騙そうとする場面。 子どもたちは「開けちゃダメ!」と叫び、すっかり物語の中に入り込んできます。

オオカミの悪だくみを幼い子やぎたちは信じてしまう。 その姿に、子どもたちは自分を重ね、「信じるって危ないこともあるんだ」と感じ始めます。

母やぎが帰ってきたときの後悔と怒り。 「どうしてもっとしっかり言っておかなかったのか…」という母の気持ちが、語りの中ににじみます。 でも、母やぎは希望を捨てません。 毅然と立ち向かい、オオカミの腹を切って、子どもたちを助け出すのです。

この場面では、子どもたちの目が輝きます。 「助かった!」「お母さん、すごい!」という声が自然に漏れます。

そして最後。 母やぎは、オオカミの腹に石を詰め、井戸に投げ込む。 悪いことをした者には、きちんと報いがある。 この結末があるからこそ、子どもたちは安心し、正義を理解するのです。

物語は、ただ聞くだけではありません。 子どもたちは、登場人物の気持ちを“自分のこと”として感じ、心の中で体験しているのです。 それが、絵本の力であり、語りの力です。

「七匹」の意味と末っ子の役割

グリム童話における「七」は、完全性と試練の象徴。七匹の子やぎという設定は、物語の構造を安定させ、子どもに“全部”という感覚を与えます。七は完成数とも言われています。

『オオカミと七匹の子やぎ』に登場する「七」という数。 これは、ただの数字ではありません。物語の構造を支える“完成の数”であり、子どもの心に「たくさん」「全部」という感覚を与える象徴なのです。

「七」は“たくさん”であり“完全”の象徴

昔から「七」という数は、特別な意味を持ってきました。 たとえば――

- 七夕(たなばた):年に一度、願いが天に届く日

- 七不思議:不思議が“ちょうどよく”収まる数

- 七福神:幸福をもたらす神々の集まり

- 一週間は七日:時間の循環を示す単位

- 音階(ドレミファソラシ):音楽の基本。七音で世界の音がつくられる

- 音階は「ドレミファソラシ」と七つの音で構成され、最後に再び「ド」に戻ることで、ひとつの円が完成します。 これは、始まりと終わりがつながる“循環”の象徴でもあり、物語の構造にも通じるものです。

これらはすべて、「七」が“区切り”や“完成”を意味することを示しています。 物語の中でも、「七匹の子やぎ」が揃っていることで、家族の形が整い、物語の世界が安定しているように感じられるのです。

末っ子の役割:希望の象徴としての“ひとつ”

物語の中で、六匹の子やぎが食べられてしまい、末っ子だけが助かります。 この“ひとつだけ残る命”が、母やぎの行動を可能にし、物語の再生を導きます。

末っ子は、ただの小さな存在ではありません。 それは「希望の種」であり、「再生の鍵」なのです。

子どもたちは、末っ子の勇気と知恵に共感しながら、「自分にもできるかもしれない」という感覚を育てていきます。 たとえ小さくても、たとえ一人でも、希望は残る。 それが、子どもたちの心に深く届くメッセージなのです。

末っ子だけが助かるのは、希望の象徴です。すべてが失われたように見えても、ひとつだけ残る命があることで、母の行動が可能になり、家族の再生が描かれます。

子どもたちは、末っ子の勇気と知恵に共感しながら、「自分にもできるかもしれない」と感じていきます。

オオカミの役割と教育的意味

オオカミは、子どもが初めて出会う“怖い存在”です。現実世界で言えば、「嘘をつく人」「危険な状況」「信じていたものの裏切り」など。

物語の中でオオカミに出会うことで、子どもは「自分を守る力」「見抜く力」「考える力」を育てていきます。

また、オオカミは“因果応報”の象徴でもあります。悪いことをすれば報いがあるという倫理的な感覚を、物語を通して自然に学ぶのです。

石を詰める意味と井戸に落ちる結末の象徴性

命の重さと正義の回復を描く、物語の静かなクライマックス。

母やぎがオオカミの腹に石を詰める場面は、物語の中でも最も象徴的です。 石は“命の重さ”を表し、オオカミが奪った命に対する償いとして、自然の力で静かに語られる“因果応報”の象徴です。 この行為は、子どもたちに「命は大切」「悪いことには責任がある」という倫理的な感覚を、言葉ではなく物語の流れの中で伝えてくれます。

そして、オオカミが井戸に落ちて命を落とすことで、物語は静かに完結します。 悪が裁かれ、秩序が回復することで、子どもたちは安心し、正義の存在を心で理解します。 キリスト教の象徴に照らせば、井戸は“深い真理”や“魂の浄化”を意味し、オオカミがそこへ沈むことで、世界は再び整えられるのです。

この結末があるからこそ、『オオカミと七匹の子やぎ』は“怖い話”ではなく、“安心と信頼の物語”として、子どもの心に深く届くのです。

絵本選び、三つのポイント

① 原典に忠実な構成か

絵本を選ぶとき、私はいつも「これは子どもたちの心の食材になる」と思いながらページをめくります。保育の現場で、何度もその大切さを実感してきました。

ある日、年長の子どもたちにグリム童話を読み聞かせたときのことです。原典に忠実な内容だったので、少し難しいかなと思いつつも、物語の本質を伝えたいという思いで選びました。読み終えたあと、ひとりの子がぽつりと「なんでお姫さまはそんなこと言ったの?」と聞いてきました。

その問いに、私は物語の背景や登場人物の気持ちを一緒に考えながら話しました。すると、子どもたちは自然と物語の深い部分に目を向けるようになり、次第に自分の気持ちや考えを言葉にするようになったのです。

グリム童話は、ただの昔話ではありません。長い年月をかけて語り継がれてきた“心の教育”の物語です。だからこそ、原典に忠実であることを大切にしています。物語の本質を守ることで、子どもたちの心にまっすぐ届く力があると、私は現場で何度も感じてきました。

② 結末が「石を詰める」「井戸に落ちる」で終わっているか

この結末は、物語の“正義”と“安心”を象徴する場面です。 母やぎが石を詰めることで、命の重さと償いを描き、井戸に落ちることで悪が裁かれ、秩序が回復します。

この場面があることで、子どもたちは「もう来ない」「安心していいんだ」と感じることができます。 もしこの結末が省略されていたり、曖昧に描かれていたりすると、子どもたちの中に不安が残り、物語が“怖いまま”になってしまうこともあります。

物語の完結は、子どもの心に“安心と信頼”を届けるために、欠かせない要素なのです。

③ 語り口が情緒的で、子どもの心に届くか

絵本の文章や絵のタッチが、子どもの感情に寄り添っているかどうかも大切なポイントです。 怖さと安心、緊張と解放のバランスが取れている絵本は、子どもの心に深く届きます。

語りかけるような文体、登場人物の表情、余白のある絵―― これらがあることで、子どもたちは物語の中に入り込み、自分のことのように感じることができます。

情緒的な語りは、子どもの感受性を育てる土壌になります。 「怖かったけど、助かってよかった」「お母さんってすごい」「もう開けちゃダメだね」―― そんな言葉が自然に出てくる絵本こそ、心に残る一冊となるのです。

最近では、「怖すぎるから」「残酷だから」と結末を変えた絵本が出回っています。オオカミが逃げるだけだったり、石を詰めないまま終わったりするものもあります。

しかし、それでは物語の教育的価値が失われてしまいます。子どもは“怖さ”を通して“安心”を知り、“悪”を通して“善”を学びます。

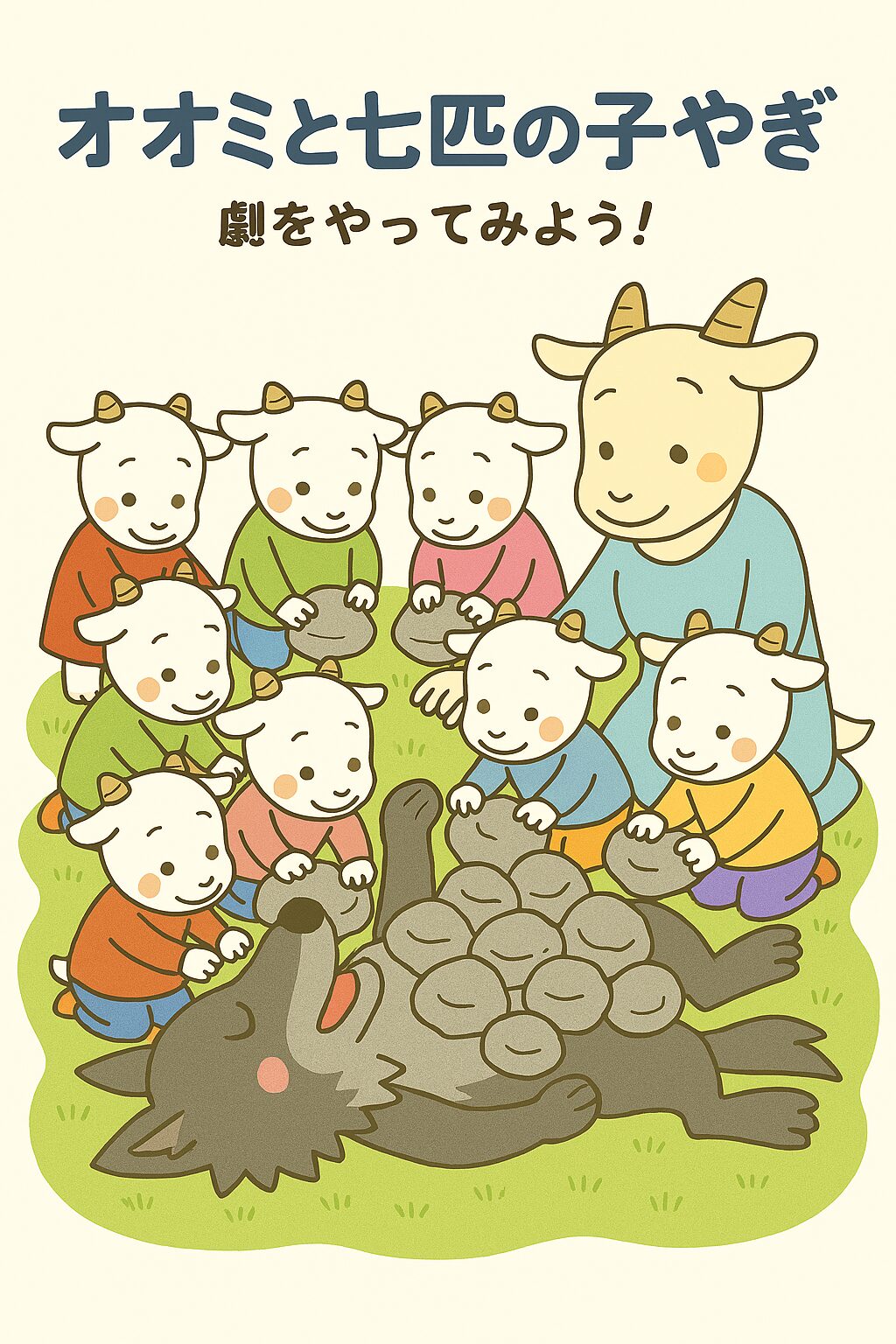

劇あそびしよう

物語の中で生きる体験が、子どもたちの心を育てる

ある日の保育室。 『オオカミと七匹の子やぎ』の劇あそびが始まると、子どもたちの目が輝きました。 「ぼく、オオカミやる!」「わたしは末っ子!」と、役を決めるだけで物語の世界に入り込んでいきます。

オオカミ役の子は、声を変えて「お母さんですよ〜」と戸の外から呼びかけます。 子やぎ役の子たちは、戸の隙間から足をのぞき、「黒い!オオカミだ!」と叫びながら逃げ回ります。 そのやりとりに、見ている子どもたちも息を呑み、笑い、応援します。

母やぎ役の子が登場すると、空気が変わります。 「誰が来ても戸を開けちゃいけませんよ」と語るその声に、子どもたちは自然と背筋を伸ばします。 そして、オオカミに騙されてしまう場面では、みんなが「開けちゃダメー!」と叫びながら、物語に入り込んでいきます。

劇あそびの中で、子どもたちはただ演じているのではありません。 登場人物の気持ちを“自分のこと”として感じ、怖さや後悔、安心や喜びを、身体と心で体験しているのです。

末っ子が時計箱から出てくる場面では、見ている子どもたちが「よかった…」と小さくつぶやきます。 母やぎがオオカミの腹を切って子どもたちを助ける場面では、拍手が自然に起こります。 そして、石を詰めて井戸に落とす場面では、「もう来ないね」と、安心した表情が広がります。

劇あそびの利点は、まさにここにあります。 物語の中で“生きる”ことで、子どもたちは感情を動かし、言葉を交わし、仲間と協力しながら、心の根っこを育てていくのです。

物語は、子ども達の「生きる土台」を作ってくれるのです。特別な準備をしないでも簡単にできる劇あそびをおすすめします。

「オオカミと七匹のこやぎ」 保育現場ですぐ使える台本

登場人物

- お母さんヤギ

- こやぎ①〜⑦

- オオカミ

- ナレーター(場面転換のみ)

第一場:ヤギの家

ナレーター(舞台袖から) 森の中の小さな家に、七匹のこやぎとお母さんヤギが仲良く暮らしていました。

(お母さんヤギ、こやぎたちの前に立つ)

お母さんヤギ(優しく、でも真剣に) こどもたち、ちょっと森へ出かけてくるわね。お留守番、お願いね。

こやぎ①(元気よく) うん!いってらっしゃい!

こやぎ② おみやげあるかな〜?

お母さんヤギ(厳しい口調で) いい?オオカミには気をつけるのよ。あいつは声がガラガラで、足が黒いからすぐわかる。だまされちゃダメよ。

こやぎ③〜⑦(声をそろえて)はーい、お母さん。ぜったい開けない!

(お母さんヤギ、退場)

ワンポイントアドバイス この場面では、お母さんヤギの「優しさ」と「警戒心」の切り替えをしっかり演じましょう。こやぎたちは元気いっぱいに返事をすると、対比が際立ちます。

第二場:オオカミが来る

(オオカミが家の前に現れ、戸を叩く)

オオカミ(ガラガラ声で) こどもたちよ〜、開けておくれ〜。お母さんだよ〜。

こやぎ④(警戒して) 声がへん!お母さんじゃない!

こやぎ⑤(足を見て) 足が黒い!オオカミだ!

こやぎ⑥(大声で) 帰って!ここには入れない!

(オオカミ、悔しそうに退場)

ワンポイントアドバイス オオカミの声はわざとらしく低く、こやぎたちは怖がりながらも勇気を出して拒絶する演技を。緊張感を高めましょう。

第三場:オオカミが変装してやって来る

(オオカミが再登場。声はやさしく、足は白く)

オオカミ(甘い声で) こどもたち〜、お母さんだよ、開けておくれ。メエー

こやぎ①(耳をすませて) あれ?声がやさしい…

こやぎ②(足を見て) 足も白いよ!

こやぎ③ お母さんだ!開けよう!

(戸が開き、オオカミが飛び込む)

オオカミ(叫びながら)ウヲー! さあ、いただきだ!

こやぎたち(悲鳴) キャーーーッ!

(こやぎ①〜⑥は美げ回るが食べられる。こやぎ⑦は時計の箱に隠れる)

ワンポイントアドバイス オオカミの変装は衣装や声の変化でしっかり表現。こやぎたちの「安心→驚き」の切り替えをテンポよく演じましょう。

第四場:お母さんヤギの帰宅

(お母さんヤギが戻る)

お母さんヤギ(驚いて)ただいま。(見回して) こどもたち!どこなの!

こやぎ⑦(時計の中から) お母さん!オオカミが来て、みんな食べられちゃった!

お母さんヤギ(怒りと悲しみ) なんてこと…!子ども達をオオカミを助けなきゃ!

ワンポイントアドバイス お母さんヤギの感情は「悲しみ」と「決意」が混ざった複雑なもの。声のトーンや表情でしっかり伝えましょう。

第五場:お母さん、子やぎを助け出す

(オオカミが木の下で眠っている。お母さんヤギがそっと近づく)

お母さんヤギ(小声で) 今のうちに…!

(お腹を切る動作。こやぎ①〜⑥が元気に出てくる)

こやぎ①〜⑥(喜びの声) ワーイ!お母さん!ありがとう!

お母さんヤギ よかった、みんな無事で。子ども達、オオカミのお腹に石をつめるのよ

(お母さんヤギと七匹のこやぎ達は、オオカミの腹に石を詰めて縫い合わせる)

ワンポイントアドバイス 救出シーンはびしっとした緊張感を大切に。こやぎたちが出てくる瞬間は、明るい音楽や照明で一気に雰囲気を変えると効果的です。

第六場:オオカミ、井戸に落ちる

(オオカミ、目を覚ます)

オオカミ うう…のどがかわいた…井戸へ行こう…

(井戸のそばへ行き、重さで落ちる)

オオカミ(叫びながら) ゴロゴロ…重い…うわぁぁぁ!

ワンポイントアドバイス オオカミの最後はコミカルに演じてもOK。落ちる動作は安全に配慮しつつ、観客にわかりやすく。

第七場:フィナーレ

(こやぎたちとお母さんヤギが舞台中央へ)

こやぎ⑦ もう安心だね!

こやぎ② オオカミはいなくなった!

お母さんヤギ これからは、もっと気をつけるのよ。

こやぎたち(全員) はい、お母さん!

(全員で手をつなぎ、礼)

全員 これでおしまい!ありがとうございました!

(幕を閉める)

ワンポイントアドバイス フィナーレは笑顔で元気よく。観客に感謝の気持ちが伝わるよう、声をそろえて堂々と!

まとめ

『オオカミと七匹の子やぎ』を絵本の読み聞かせから劇あそびへと発展させることで、保育の内容はより豊かになります。劇あそびは、子どもたちが仲間と協力しながら物語を体験することで、チームワークや感情の理解、思いやり、考える力を育む重要な活動です。

現代の子どもたちはデジタル機器に囲まれて育っているため、身体と心を使って物語の世界を生きる劇あそびは、人格形成のきっかけとなり、感情や正義感を育てる貴重な時間となります。物語の中で「怖さ」「安心」「正義」を感じながら、子どもたちは生きる力の土台を築いていくのです。

コメント